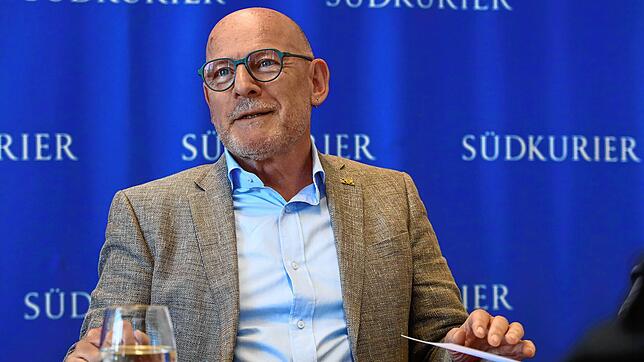

Herr Hermann, nutzen Sie das 49-Euro-Ticket?

(Kramt in seinem Geldbeutel und zieht eine Karte raus.) Das ist die VVS-Karte, die ich schon vorher hatte und die jetzt als mein 49-Euro-Ticket dient.

Das 49-Euro-Ticket scheint kurz nach seiner Einführung schon wieder gefährdet zu sein. Steht es auf der Kippe?

Nein. Die Länder haben sich mit dem Bund darauf geeinigt, dass man sich die Kosten teilt. Das war unsere Bedingung. Der hat Bundesverkehrsminister Wissing sich ärgerlicherweise damit durchgesetzt, dass das nur für dieses Jahr gilt. Danach sollen allein die Länder die Mehrkosten tragen, aber das werden wir nicht machen.

Und wenn Wissing nicht mitmacht, wird es gestrichen?

Ich glaube nicht, dass sich der Bund das leisten kann. Dazu ist es viel zu erfolgreich. Und viel zu gut – der größte Fortschritt ist ja, dass man nichts mehr über Tarife wissen muss, um irgendwo Bus oder Bahn zu fahren. Es ist auch sehr teuer – das Land zahlt 180 Millionen Euro dafür jedes Jahr. Im Moment weiß aber noch keiner, wie hoch die Kosten wirklich sein werden.

Je mehr Leute mitmachen, desto teurer wird es.

Ja, normalerweise ist es andersrum. Aber wir haben ja auch ein Ziel: Wir wollen damit etwas für den Klimaschutz tun. Deswegen macht es auch Sinn, dass man dafür Geld ausgibt. Es gibt zwei Alternativen: Entweder Bund und Länder zahlen mehr, oder das Ticket wird teurer. Ich bin dagegen, dass es teurer wird: Jede Botschaft, dass öffentlicher Nahverkehr teurer wird, bewirkt, dass potenzielle Fahrgäste vom Umstieg abgeschreckt werden.

Das andere ist die Verlässlichkeit: Was nützt mir das 49-Euro-Ticket, wenn der Zug nicht kommt?

Die Menschen nutzen den ÖPNV, wenn er zuverlässig ist und pünktlich. Wir werden deshalb künftig noch mehr auf Qualität setzen als auf Quantität. Es geht darum, dass die Züge pünktlich kommen, damit die Leute die Anschlüsse kriegen. Nehmen wir das Beispiel Südbahn, wo die Bahn derzeit noch ältere Züge einsetzt, die sehr reparaturanfällig sind und deshalb öfter nicht eingesetzt werden können. Hier müssen wir im Moment zusehen, dass die Bahn oftmals nur einen Wagen einsetzt, wenn zwei nicht verfügbar sind. Aber das wird nicht erkannt – die Leute vermuten stattdessen, dass wir als Land die Kapazitäten falsch eingeschätzt und bestellt haben.

„Die Schweizer geben – grob gesagt – aber auch das Vierfache aus pro Person und Kilometer.“Winfried Hermann, Grüne

In der Grenzregion kommt erschwerend hinzu, dass die Leute den Vergleich zur Schweiz haben. Die Schweiz aber lässt bei Basel viele deutsche Züge wegen ihrer Verspätungen schon gar nicht mehr rein. Wie können die Bahnsysteme besser vernetzt werden?

Die Vernetzung stimmt, die Leistung der Deutschen Bahn aber nicht. Während bei uns der Fernverkehr immer Vorrang hat, obwohl er die meisten Verspätungen hat, verfügt die Schweiz über ein sehr gut abgestimmtes System. Die Schweizer geben – grob gesagt – aber auch das Vierfache aus pro Person und Kilometer. Dementsprechend proper ist die Schweizer Bahn – leistungsfähig, verlässlich, sauber. In Deutschland ist man jetzt dazu übergegangen, so zu planen, wie es die Schweiz seit 20 Jahren macht. Die Schweiz hat einen bestimmten Takt gesetzt und dort ausgebaut, wo die Verbindungen zu langsam waren. Das soll nun mit dem Deutschlandtakt auch hier kommen.

Wie lange wird es dauern, bis wir auf dem Niveau der Schweiz sind?

Bis der Deutschlandtakt läuft, werden 20 Jahre vergehen, weil viel zu lange nichts in die Infrastruktur investiert wurde. Wenn die Schweiz immer besser wird, kommen wir nicht hinterher. Die Schweiz ist für uns in Baden-Württemberg schon das Vorbild. Wir orientieren uns bei den Standards, die wir für den ÖPNV setzen, an der Schweiz und an Vorarlberg. Die sind beide deutlich besser, obwohl wir, was die Netze angeht, nicht schlechter aufgestellt sind. Wir haben aber weniger Angebot auf den Netzen.

Ein günstiges Ticket genügt halt nicht, um zum Umstieg zu motivieren. Immer wieder gibt es Probleme mit der Schwarzwaldbahn, dann der Schienenersatzverkehr auf der Gäubahnstrecke. Können Sie den Pendlern gen Landeshauptstadt Hoffnungen machen?

Der Pfaffensteigtunnel, der die Gäubahnstrecke mit dem Flughafen verbinden soll, steht jetzt im Bundesverkehrswegeplan, aber das ist ein großes Vorhaben. Die Strecke zwischen Herrenberg und Böblingen muss ausgebaut werden, weil dort S-Bahn, Fern- und Güterverkehr auf demselben Gleis fährt, dazu kommen mehrere Ausbau- und Beschleunigungsstrecken, die gemacht werden müssen. Das sind Baumaßnahmen von grob zwei Milliarden Euro. Wenn das alles gebaut ist, ist das eine richtig gute Anbindung.

Wann wird das soweit sein?

Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Das baut die Deutsche Bahn im Auftrag des Bundes. Es ist alles vorbereitet, aber der Ausbau der Gäubahn steht schon seit 20 Jahren im vordringlichen Bedarf. Es wurde halt nicht gebaut, weil das aus Berliner Sicht eine mäßig bedeutsame Strecke ist. Dabei ist das die Anbindung Zürich-Stuttgart. Und es ist eine Strecke, auf der sich die Bahn lohnt. Eigentlich. Im Moment bist du wegen des notwendigen Schienenersatzverkehrs mit dem Auto meistens schneller – und das ist ärgerlich.

Warum hat man den Pfaffensteigtunnel nicht von Anfang an mitgedacht?

Es ist nicht spät geplant worden. Schon bei der Volksabstimmung 2011 konnte jeder lesen, dass die Gäubahn abgehängt werden würde. Das war Teil des S21-Konzepts. Man ist damals aber davon ausgegangen, dass das nur ein halbes Jahr dauern würde. Die Bahn hatte es aber 20 Jahre lang nicht geschafft, einen genehmigungsfähigen Anschluss am Stuttgarter Flughafen zu planen. Dann hat man nochmal alles umgeworfen.

Die Unterbrechung wird 2025 beginnen. Wann kommt man wieder direkt nach Stuttgart Hauptbahnhof?

Ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis die Pläne soweit sind, dass sie in die Planfeststellung gehen. Dann muss ein zehn Kilometer langer Tunnel gebaut werden. Die Bahn hat angekündigt, dass sie 2032 fertig ist. Ich wäre froh, wenn sie das schaffen und es ist gut, dass die Bahn sich dieses Ziel setzt. Weil das ein extremes Erschwernis für die Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer ist.

Wie sehen Sie Bahnen wie die Biberbahn? Ist das Museumsbahn oder hat das Perspektive?

Wir gehen davon aus, dass die Perspektive haben. Wir glauben, dass diese Nebenbahnen wichtige Zubringer sind. Das erste große Projekt, das wir begleiten, ist die Hermann-Hesse-Bahn von Weil der Stadt nach Calw. Da zeigt sich, dass es trotz gutem Willen oft lange dauert, weil Brücken marode sind, Gleisbette komplett neu geschottert werden müssen, oder weil Tunnels den Belangen der dort hausenden Arten wie z.B. Fledermäusen gerecht werden muss.

Haben Sie die ausquartiert?

Nein, wir haben uns darauf verständigt, dass wir jetzt einen Tunnel im Tunnel bauen. Wir bauen also eine Röhre in die Röhre, so können die Fledermäuse drin bleiben. Das ist teuer – aber eine gute Lösung. Das Artenschutzrecht lässt da wenig Spielraum.

Der Verkehrssektor ist bei den Klimazielen Sorgenkind. Lässt sich das noch zum Positiven wenden?

Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass wir im Verkehrssektor bis 2030 im Land 55 Prozent CO2 einsparen müssen. Das Land hat aber maximal Einfluss auf ein Drittel der Treibhausgase. Wenn bundesseitig nichts kommt, können wir nichts machen. Zur Verkehrswende gehören Mobilitäts- und Antriebswende.

Wir müssen es schaffen, dass deutlich mehr Menschen auf Zug, Bus und Fahrrad umsteigen. Die Zahl der Pkw wächst jedoch immer noch. Deswegen brauchen wir dringend auch die Antriebswende: Dass möglichst viele Leute auf klimaneutrale Antriebe umsteigen. Ein Problem ist natürlich, dass die deutschen Hersteller aus der günstigeren Produktklasse ausgestiegen sind. Dies wird dazu führen, dass zum Beispiel chinesische Firmen in dieses Marktsegment einsteigen. Die werden in den nächsten Jahren anfangen, in Europa Produktionsstätten aufzubauen.

Sie sind neben dem Ministerpräsidenten der einzige Minister, der seit zwölf Jahren sein Amt behalten hat. Sind Sie auch der dienstälteste im Bund?

Wahrscheinlich der dienstälteste in Deutschland. Normalerweise machen die Leute diesen Job nur vier Jahre. Oft liegt es daran, dass es einen Regierungswechsel gibt. Ich finde aber schon, dass es ein Problem ist, dass wir permanent neue Minister haben. Seit ich Politik mache, habe ich sieben oder acht Bundesverkehrsminister erlebt. Dass da nicht viel rauskommt, ist kein Wunder. Ich bin jetzt zwölf Jahre im Amt und vieles will ich noch gestalten. Aber ich kann inzwischen schon Projekte einweihen, die ich selbst entschieden habe. Ein denkwürdiges Erlebnis war in Bad Mergentheim: Da habe ich eine Ortsumfahrung eingeweiht, die in den 60er Jahren versprochen wurde.

Wie viel Prozent von dem, was Sie sich vorgenommen haben, ist umgesetzt?

Alles, von dem was wir uns in den Koalitionsverträgen vorgenommen haben, ist umgesetzt oder in Arbeit. Das ist für mich Gesetz. Ich habe nicht das Gefühl, nichts hingekriegt zu haben. Aber alles dauert mir viel zu lange.