Am 30. Mai 1976 war endgültig Schluss: Es lohnte sich nicht mehr, Güterwaggons von Friedrichshafen nach Romanshorn über den Bodensee zu transportieren. Zu gut war inzwischen das Schienennetz ausgebaut, zu teuer dagegen der Transport mit der Fähre über den See.

Die anderen Eisenbahn-Trajektfähren waren zu diesem Zeitpunkt schon längst Geschichte. 1899 übernahm die Bodenseegürtelbahn die Aufgabe, Waren von Lindau nach Konstanz zu transportieren. 1917 ersetzte die Bahn die Strecke Bregenz–Konstanz und 1938 wurde auch die Trajektfähre von Lindau nach Romanshorn eingestellt. Der Schienentransport war inzwischen billiger und schneller.

589 Pferde, 6956 Hornvieh, 321 Schweine, Hammel, Schafe, Ziegen, dazu 578 920 Zentner Hülsenfrüchte, Alkoholika und Lebensmittel, Dielen und Rebstecken, die laut Württembergischem Jahrbuch im Jahr 1860 von Württemberg in die Schweiz ausgeführt wurden, mussten aus den Eisenbahnwaggons ausgeladen und auf die Dampfschiffe geschleppt werden. Seit dem Bau der Eisenbahnen bis an die Ufer des Bodensees war der Gütertransport zwischen Württemberg, Bayern, Österreich und der Schweiz ständig gewachsen.

Die Strecke Ravensburg–Friedrichshafen ging schon im Oktober 1847 in Betrieb und dort wurde vom Stadtbahnhof gleich ein Verbindungsgleis zum Hafen gebaut, um die Güterwagen direkt neben den Schiffen be- und entladen zu können.

Bis zu 200 Mann waren in Romanshorn damit beschäftigt, vom Rindvieh bis zum Brett alles in Lagerhäusern zu verstauen, oder in die Waggons zu laden. Zwischen 1856 und 1868 war der Schweizer Güterverkehr über den Bodensee auf das Achtfache angestiegen und der Personenverkehr hatte sich verdreifacht. Eine zeit- und kostensparende Lösung musste her.

Bereits 1848 hatte England die erste Trajektfähre der Welt gebaut und 1867 kam zwischen der Schweiz und Württemberg ein Vertrag über den Bau einer solchen Dampftrajektfähre zur Beförderung von Eisenbahngüterwagen zwischen Friedrichshafen und Romanshorn zustande. Die Kosten wollten sich die beiden Vertragspartner teilen.

Doch 1885 wurde der 70 Meter lange „Kohlenfresser“, wegen seines ungeheuerlichen Kohleverbrauchs, schon wieder abgewrackt und durch zwei stählerne Schleppkähne ersetzt. Sie wurden von Passagierdampfern im Linienverkehr über den See gezogen. Deren Kapazität war jedoch schon bald erschöpft und eine Dampfbarkasse wurde bestellt, die, auf den Namen „Buchhorn“ getauft, den Passagierschiffen zur Hilfe eilte.

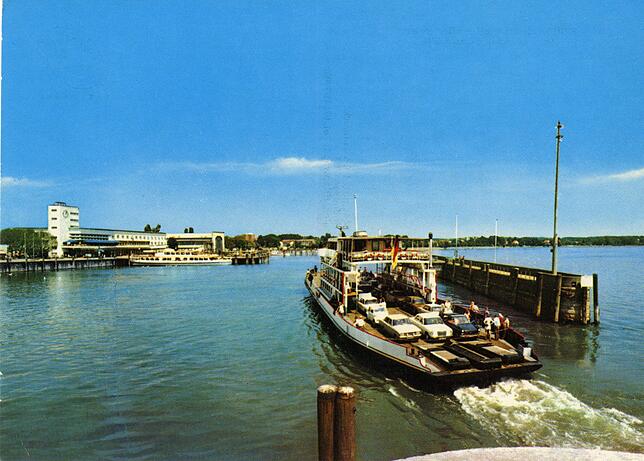

Bis zum 1. Juni 1929. In der Bodanwerft war die hochmoderne Motorfähre „Schussen“, die nicht nur zehn Wagons, sondern auch Kraftfahrzeuge transportieren konnte, entstanden und die beiden Kähne bekamen ihren eigenen Motor. Der Handel blühte und 1933 wurde der Hafenbahnhof gebaut. 1939, mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, war damit aber erst einmal Schluss.

Erst 1948, auf Betreiben der Schweiz, wurde die schwimmende Güterbrücke erneut aktiviert. 1969, zu ihrem 40. Geburtstag, hatte die „Schussen“ eine Million Kilometer zwischen den beiden Ufern zurückgelegt. Mit Unterstützung der 1959 gebauten Romanshorn und der Motorfähre „Rorschach“, Baujahr 1966, wurden jedes Jahr im Schnitt 35 000 bis 40 000 Güterwagons befördert.

Ab 1974 fuhren mit der Schussen nur noch Passagiere und Fahrzeuge und die „Rorschach“ wurde 1983 zur Auto- und Passagierfähre umgebaut. Sie fährt seither mit dem Namen „Friedrichshafen“ unter deutscher Flagge. Die „Schussen“ verdient ihr Gnadenbrot als Vereinsheim des Segel-Motor-Clubs Friedrichshafen.

Wie das „Stichnäpperli“ die Seeleute bei Laune hielt

Da die Klöster rund um den Bodensee im Mittelalter das meiste Ackerland besaßen, mussten die Bauern, die es bewirtschafteten, den Zehnten in Form von Wein oder Getreide dorthin verschiffen. Von Ravensburg über die Schussen zum Bodensee, von Schaffhausen bis nach Feldkirch verkehrten deshalb Flotten von Schiffen und transportierten alle erdenklichen Handelswaren. Wein wurde auch in großen Mengen aus den Anbaugebieten um Schaffhausen und Konstanz nach Lindau verschifft und von dort auf dem Landweg ins Allgäu und nach Bayern transportiert. Dabei war es verbrieftes Recht der Schiffsleute vom geladenen Wein zu trinken. Auf der weiten Reise von Konstanz nach Lindau standen jedem Besatzungsmitglied, gemäß Schifffahrtsordnung von 1582, bis zu 40 Liter zur Verfügung. Vollrausch garantiert.

Um an die begehrte Weinquelle zu gelangen, trug ein jeder Seemann ein sogenanntes „Stichnäpperli“ bei sich. Mit diesem Gerät, halb Bohrer, halb Trinkhalm, wurden die Fässer angezapft, und der begehrte Inhalt dem eigenen Körper zugeführt. Schon der Abt von St. Gallen erlaubte den Bodenseeschiffern mit einem „Röhrlin aus den Lägeln zu gügeln“. Auch für die trockene Rückfahrt wurde reichlich vorgesorgt und Wein in eigens dafür mitgebrachte Fässchen abgefüllt. Um den nicht unerheblichen Schwund auszugleichen, füllte man die zu transportierenden Fässer vor Anlieferung mit Bodenseewasser auf. Nicht weil man die Kritik der biertrinkenden Allgäuer am verwässerten Wein fürchtete, sondern weil die betrunkene Besatzung zunehmend die Schifffahrt gefährdete, wurde dieses volksnahe Gesetz schließlich ersatzlos gestrichen.