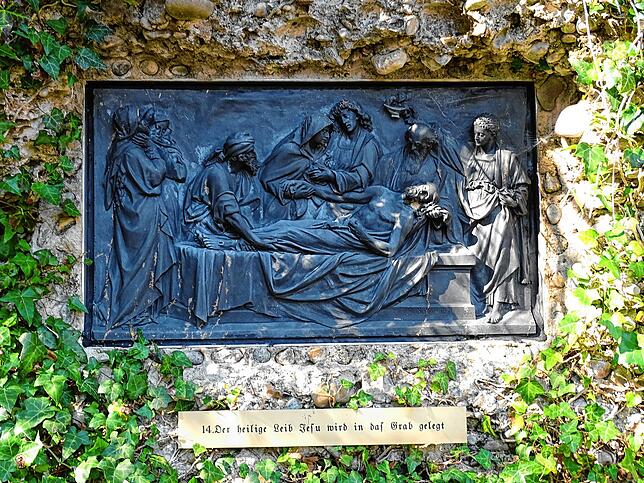

In den meisten katholischen Kirchen der Region sind an den Innenwänden Darstellungen des Leidenswegs Jesu Christi zu finden. Anfänglich bestanden diese Kreuzwege aus nur sieben Stationen. Heutzutage sind es meistens 14, die auf eine Tradition in Jerusalem zurückgehen. Dort erinnert die Via Dolorosa, die Schmerzensstraße, an den Weg, auf dem Jesus das Kreuz aus der Stadt auf die Anhöhe Golgotha – oder Golgatha – getragen hat. Am Karfreitag und anderen Tagen gehen die Pilger seit Jahrhunderten diesen Weg. Einen ganz besonderen Kreuzweg gibt es in Heiligenberg zwischen dem Schweizerhaus und der Klause Egg. Entlang eines idyllischen Pfades hängen dort an den Nagehlfluhfelsen 14 Darstellungen des Leiden Christi. Und das schon viele Jahre.

Weg erfordert Trittsicherheit

Überlaufen ist der Weg nie gewesen. Das kann auch daran liegen, dass die Begehung ein gewisses Maß an Trittsicherheit erfordert. Wer nach dem relativ steilen Abstieg vom Parkplatz beim Heiligenberger Rathaus zum Schweizerhaus beim Hydranten links abbiegt auf den Kreuzweg, der wird schon nach wenigen Metern von einer ganz besonderen Ruhe umfangen. Hier geht es darum, sich mit einem Mysterium zu beschäftigen, das für die Christenheit am Karfreitag beginnt und in der Osternacht mit der Auferstehung Christi endet. Genau diesen Ablauf stellt ein Kreuzweg dar. Wobei die Tafel mit der Auferstehung die Nummer 15 tragen müsste. Diese ist bei Kreuzwegen aber nur selten zu finden und in Heiligenberg gibt es sie auch nicht.

Die Tafeln sind Nachbildungen

Die vierzehn Tafeln sind das Werk des Bildhauers Franz Xaver Reich aus Hüfingen. Er entwarf sie im Auftrag des Hauses Fürstenberg. Vor Vollendung des Kreuzwegs starb Reich am 8. Oktober 1881. Mit Paul Sayer aus St. Märgen fand man aber jemanden, der die Arbeit vollendete. Den Guss übernahm Ferdinand von Miller in der Königliche Bayerischen Erzgießerei in München. Die Bronzetafeln wurden in der Kapelle von Schloss Heiligenberg angebracht. An die Stelle, an der man sie heute findet, wurden sie erst im August 1927 versetzt. Es sind allerdings Nachbildungen. Denn Diebe hatten wenig Ehrfurcht und montierten drei Tafeln ab, die nie wieder zum Vorschein kamen. Für die Repliken und das Anbringen sorgten im Jahr 1998 die Heiligenberger Wirte und der Heimatverein. Damit schufen sie ein Kleinod unterhalb des heutigen Friedwalds.

Klause Egg datiert ins 13. Jahrhundert

Nach der Tafel Nummer 14 führt eine steile Holztreppe hinunter zur Klause Egg. Der erste Klausner dort war Heinrich Finck. Er stammte aus dem Lehensadel der Grafen zu Heiligenberg und ließ sich 1256 an dem Ort nieder, der auch heute noch eine besondere Faszination ausstrahlt. Nachdem der Bischof Eberhard von Konstanz im April 1263 die Erlaubnis gegeben hatte, zum Zwecke des Kapellhauses-Bau Almosen zu sammeln und den edlen Spendern eine zehntägigen Ablass erteilt hatte, begann Bruder Heinrich den Bau – zu Ehren „sant Johannsen des Töffers und sant Katherinen der junkfrawen und Marterin“, wie es in der Chronik heißt. Schon 1277 schenkte der Fromme sein Eigen „ein schnöd Hüsli“ mit Kapelle an das Kloster Salem, fortan lebte dort einer der Mönche; bis zum Jahre 1637. In diesem Jahre wurde die Klause eine Meierei des Klosters und blieb eine solche, bis es im Jahre 1782 in privaten Besitz überging.

Fürst Karl Egon II. brachte im Jahre 1844 das stille Waldhaus in seinen Besitz. Es geht nun die Sage, dass der letzte Graf von Heiligenberg in der Egg-Kapelle der Auferstehung harrt. In Wirklichkeit ruht Bertold von Heiligenberg in Chur in der Schweiz, wo er Bischof war und am 17. Januar 1298 starb

Seit 1971 leben Trapistinnen in dem Bau

Von 1966 bis 1971 war die Klause verwaist. Seit August 1971 leben hier Trapistinnen. Ihr Orden heißt eigentlich „Zisterzienser der strengeren Observanz“ und es gibt in Deutschland nur zwei Klöster. Eines ist die Abtei Maria Frieden in der Nordeifel, von wo die Klause Egg besiedelt wurde. Trappistinnen leben sehr zurückgezogen und der Wanderer sollte das akzeptieren. Die Klause kann auch nicht besichtigt werden. Wer die Anstrengung nicht scheut, kann für den Rückweg wieder die Holztreppe nutzen, muss dann aber nicht links in den Kreuzweg abbiegen , sondern eine weitere Treppe hochsteigen. Man kommt dann auf einem ebenen Pfad zurück zum Parkplatz. Und keine Sorge: Ruhebänke findet man überall.