Seit 2002 hat Markdorf kein Krankenhaus mehr – aber dennoch eine medizinische Versorgung, die nahezu alle fachärztlichen Bereiche abdeckt und die so komplett ist, wie in kaum einer anderen Stadt dieser Größenordnung. Möglich gemacht hat dies eine Gruppe von Ärzten, die mit einer gehörigen Portion Idealismus vor zehn Jahren das Gesundheitszentrum in der Hauptstraße eröffnet hatten. Ein Kraftakt, denn Dr. Dieter Walliser, Dr. Robert Berger, Dr. Gunter Schulz und Dr. Werner Petersmann realisierten das Ärztehaus im Stadtzentrum komplett in Eigenregie, ohne Investor, ohne externe Projektierung, unterstützt alleine von einem medizinischen Beratungszentrum. Der Kaufvertrag für das Grundstück mit der Stadt, die Finanzierung, die Planung: Unzählige Wochenenden und Nächte seien in der zweijährigen Vorbereitungsphase für den Traum vom Facharztzentrum draufgegangen, erinnert sich HNO-Arzt Walliser. Denn parallel lief der Betrieb in ihren Praxen ja weiter. Ob sie das im Rückblick heute nochmal so machen würden? Walliser muss lange nachdenken. „Auf diese Weise sicher nicht mehr“, sagt er dann.

„Wir hätten es auch viel einfacher haben können“, ergänzt Internist Berger. Auf der grünen Wiese vor den Toren der Stadt, mit externer Projektierung und der Möglichkeit einer späteren Erweiterung. Die hat man heute nämlich nicht. Doch die Baulücke zu schließen und wieder Frequenz in die Innenstadt zu bringen, war ausdrücklicher Wunsch von Bürgermeister Bernd Gerber – durchaus mit Nachdruck formuliert, wie sich Walliser erinnert. Die Ärzte hatte der Bau fast an ihre finanziellen Grenzen gebracht, sie standen als Investoren ja dafür gerade. Der Baugrund erwies sich als zu weich, rund 100 Betonstelzen mussten gesetzt werden, die Baustelle an der Hauptstraße war hochkompliziert und immens teuer.

Heute ist der Kraftakt zwar nicht vergessen, aber Vergangenheit. 15 Einrichtungen und Praxen, inklusive Apotheke, Optiker, Orthopäde und Physiotherapie, verteilen sich auf 2400 Quadratmeter und drei Stockwerke. Berger und Schulz sind heute noch Geschäftsführer ihrer 2005 gegründeten GmbH. Über mangelnde Auslastung müssen sie nicht klagen: Praxen und Einrichtungen laufen gut. Das Haus der kurzen Wege, unter einem Dach von der Praxis in die Apotheke und zur Physio, wird bestens angenommen. Rund 600 bis 800 Nutzer täglich wurden einst prognostiziert, deutlich über 1000 sind es heute, die am Tag ein und aus gehen. „Das Haus ist, wie vorhergesagt, ein Magnet für die Innenstadt geworden“, sagt Berger nicht ohne Stolz. Die Kunden beleben die Stadt, weitere Geschäftshäuser haben sich im Umkreis angesiedelt. Und die Patienten kommen aus dem gesamten Landkreis: 370 aus Teuringen, 187 aus Immenstaad, 417 aus Salem, 266 aus Meersburg, 15 sogar aus Pfullendorf und 23 aus Horgenzell, weist die Statistik einer Facharztpraxis fürs erste Halbjahr 2017 aus. Doch das Zentrum ist auch aus einem anderen Grund ein Zukunftsmodell ärztlicher Versorgung: „Die Medizin wird weiblicher“, sagt Walliser, „und gerade in solchen Zentren sind Teilzeitlösungen möglich. Da sind wir schon in der Zeit.“

In der Zeit ist man auch mit Blick darauf, dass es im ländlichen Raum immer schwieriger für Ärzte wird, Nachfolger für ihre Praxen zu finden. „Für niedergelassene Ärzte ist die Praxis ihre Alterssicherung“, sagt Berger. In kleinen Orten wandere die medizinische Versorgung generell ab, inklusive der Apotheken, weiß Matthias Maunz, der die Panda-Apotheke im Haus führt: „Es ist aber wichtig, dass auch in Zukunft die schnelle Versorgung vor Ort gewährleistet ist.

“ Selbst kleine Zentren mit drei oder vier Praxen würden sich auf Sicht schon rechnen. Doch der Weg dorthin ist steinig.

Auch andere setzen auf "Partnerschaft"

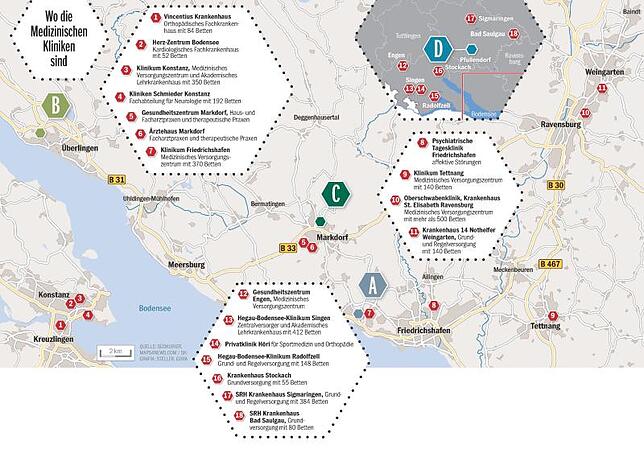

Auf Partnerschaft setzt auch Johannes Weindel. Seit elf Jahren ist er Chef des Klinikums Friedrichshafen und war eigentlich ständig auf „Brautschau“ – wohl wissend, dass es ein Krankenhaus mit weniger als 400 Betten immer schwerer haben wird, erfolgreich zu wirtschaften. Mit der Übernahme des Weingartener Krankenhauses 14 Nothelfer 2013 und der im Jahr darauf perfekt gemachten Übernahme des Klinikums Tettnang ist der Medizin-Campus Bodensee heute zukunftsfähig aufgestellt, meint Weindel. In den drei Häusern hat der Klinikverbund 14 Organ- und Kompetenzzentren geschaffen, die dezentral organisiert sind. „Hätten wir uns nicht vergrößert, dürften wir bestimmte medizinische Leistungen, für die man pro Jahr beispielsweise eine Mindestanzahl an Operationen nachweisen muss, gar nicht mehr anbieten“, sagt Weindel. Unter den derzeitigen Bedingungen sei der MCB nun ordentlich aufgestellt. Doch an welchen Schrauben die Politik noch zu drehen gedenkt, werde Einfluss darauf haben, wie die Kliniklandschaft am Bodensee in zehn oder 20 Jahren aussehen wird.

Notärzte leisten wichtigen Dienst

Seit 14 Jahren gibt es den Verein "Markdorfer Notärzte" – und er leistet einen unverzichtbaren, oft lebensrettenden Beitrag zur Notarztversorgung in der Region. Gegründet wurde er Mitte 2003 nach der Schließung des Markdorfer Krankenhauses. Ein Freiburger Modell stand damals Pate. Heute rücken die 14 Mediziner, die meisten sind angestellte Fachärzte, von Markdorf aus jährlich zu rund 1200 Einsätzen aus. Gefordert sind sie vor allem nachts und an Wochenenden. Wenn der Alarm hochgeht, geht es von der Zentrale hinunter in die Gehrenbergstadt oder hinaus nach Meersburg, Immenstaad, Oberteuringen oder ins Deggenhausertal. Gäbe es den Verein nicht, müssten die Kliniken den notärztlichen Dienst auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten bereitstellen. Das Budget stellt das Landratsamt zur Verfügung. Im Kreistag war man seinerzeit dankbar für die Lösung. Doch die Zukunft ist ungewiss: Bereits vor vier Jahren hatte der Vorsitzende Günther Welte, der Markdorfer ist Kardiologe im Häfler Klinikum, ein Nachwuchsproblem prophezeit: "Notärzte fallen nicht von Bäumen." Inzwischen fehlt Nachwuchs. Junge Kollegen seien nur schwerlich dafür zu gewinnen, ihre Freizeit zu opfern, heißt es. (gup)

Geburtshilfe vor Ort, Fachärzte dezentral

Mit 643 Betten in den Krankenhäusern Friedrichshafen, Weingarten und Tettnang hat der Medizin-Campus Bodensee eine Größe erreicht, die wirtschaftlich tragfähig ist. Das Klinikum Friedrichshafen bleibt ein Krankenhaus der Zentralversorgung, die beiden anderen Kliniken decken nach wie vor die Grund- und Regelversorgung vor Ort ab. Das heißt, dass der Klinikverbund auch in Weingarten mit 133 Betten und in Tettnang mit 140 Betten eine Notaufnahme und die Geburtshilfe vorhält, was ein Zuschussgeschäft, aber erklärter Wille ist. Je nach Erkrankung werden Patienten des Medizin-Campus Bodensee in einem der drei Häuser behandelt, wobei es darauf ankommt, wo welches Kompetenz-Zentrum angesiedelt ist. Das kann auch bedeuten, dass ein Patient aus Friedrichshafen nach Weingarten muss, weil hier beispielsweise der Facharzt für Lungenkrankheiten praktiziert. „Wer nach Ulm zu Ikea fahren kann, um Kerzen zu kaufen, kann auch nach Weingarten fahren, wenn er krank ist“, meint dazu Johannes Weindel. (kck)

Überlingen hat sehr viele Fachärzte

Die Zahl der niedergelassenen Hausärzte nimmt zwar zu, wie die Kassenärztliche Vereinigung feststellt. Allerdings nicht auf dem Land. Der Trend gehe hin zu immer größeren Praxen in den Kerngemeinden. Überlingen ist hiervon zweifach begünstigt. Erstens ist hier die Zahl an Ärzten mit Kassenzulassung vergleichsweise hoch: Laut KVWB zählt Überlingen 118 Ärzte, das fast halb so große Salem nur 13.

Verah kommt ins Haus: Versorgungsassistenten in der Hausarztpraxis

Immer mehr medizinische Fachangestellte unterstützen die Hausärzte als Versorgungsassistenten in der Hausarztpraxis – kurz Verahs. Eine von ihnen ist Sabrina von Briel. Sie arbeitet in der Hausarztpraxis Apfelbacher in Stetten a.k.M.. Da in ländlichen Regionen immer weniger Ärzte immer mehr Patienten versorgen müssen, sollen Verahs die Hausärzte entlasten und auch Hausbesuche übernehmen. Ärzte, die eine Verah beschäftigen, können ein einheitlich gestaltetes Auto, das Verahmobil, leasen. Das erste dieser Art im Landkreis Sigmaringen wurde bereits am 9. September 2013 an von Briel übergeben. Seit 2008 gibt es die Verah-Ausbildung. Die Versorgungsassistentinnen dürfen impfen, versorgen Wunden und verteilen Medikamente. Außerdem kümmern sie sich um die Verwaltungsarbeit. Die Verah-Weiterbildung ist in Baden-Württemberg Teil des Vertrages zur „Hausarztzentrierten Versorgung“ (HzV) zwischen Hausärzteverbänden auf der einen und der AOK Baden-Württemberg auf der anderen Seite. (kf)