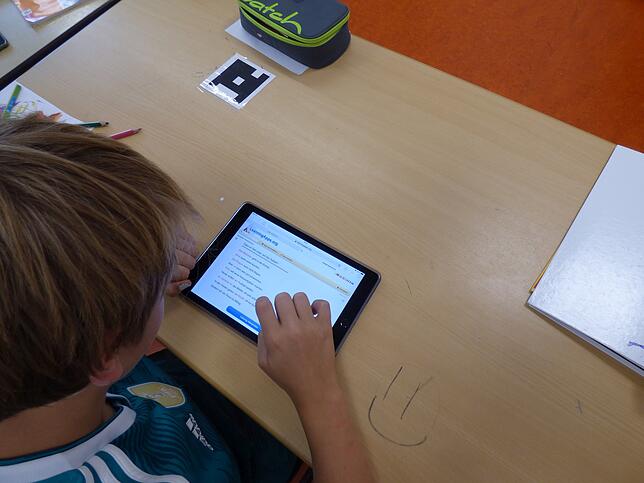

Luca sitzt konzentriert vor seinem i-pad und tippt und wischt mit seinen Fingern über den Bildschirm. Der Zehnjährige beschäftigt sich aber nicht mit "Subway Surfers" oder einem anderen Smartphone-Spiel, sondern mit der kniffligen Wahl von Akkusativ oder Dativ und er sitzt auch nicht auf dem heimischen Sofa, sondern in seiner Schulbank.

Die steht im Bildungszentrum Markdorf, genauer gesagt in den Räumen des Schulverbunds von Werkrealschule und Realschule, in denen die Lehrer der fünften Klassen auf "Ida" setzen. "Ida" heißt "Individuelles Arbeiten" und das bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, dass jeder Schüler seine eigenen, individuell auf ihn und seinen Lernstand abgestimmten Aufgaben bekommt, die er zu lösen hat. Lehrer Fabian Fischer kontrolliert anschließend die Ergebnisse – indem er der Klasse 5c sein Smartphone entgegenrichtet und mit einer lässigen Armbewegung die kleinen Kärtchen, die die Schüler in die Höhe halten, abscannt.

Ein Quantensprung in die Cloud

Was am Schulverbund des Bildungszentrums derzeit im Unterricht passiert, ist spannend. Es ist der Schritt in die digitale Schule der Zukunft. i-pads für Schüler, Lehrer mit Smartphones, Beamer, die per W-Lan-Verbindung die Inhalte der i-pad-Bildschirme an die Wand projizieren und Lerninhalte und -ergebnisse, die in der Internet-Cloud gespeichert werden.

Wird man Augenzeuge dieser Art des Unterrichts, muten einem Kreide und Tafel wie bildungspädagogische Relikte aus dem Holozän an, als der Mensch die Bühne der Welt betrat und Höhlenwände zu bemalen begann. Das ist jetzt natürlich bewusst zugespitzt. Aber der Paradigmenwechsel, der mit den digitalen Lernmitteln im schulischen Unterricht Einzug hält, ist ein Quantensprung.

Frontal hat ausgedient, individuelle Lernformen kommen hinzu, der Lehrer ist nicht mehr nur Wissensvermittler, sondern zunehmend auch Lernbegleiter. Luca bringt es in seinen kindlichen Worten auf den Punkt, was ihm so viel Spaß macht an diesem neuen Lernen: "Ich finde es cool, dass wir uns selber raussuchen können, welche Aufgaben wir machen."

Drei Lehrer sind das IT-Team am Markdorfer Schulverbund

Drei Lehrer sind es, die hinter dem digitalen Aufbruch des BZM-Schulverbunds stehen, und deren Rektorin Veronika Elflein. Philipp Müller (45), Kai Siebenhaller (37) und Fabian Fischer (33) sind das IT-Team der Schule. Müller ist außerdem auch Fortbilder für IT-Themen am Regierungspräsidium.

"Mit Begeisterung", erzählen sie, hätten sie im SÜDKURIER über "Das digitale Klassenzimmer" gelesen. Redakteurin Kerstin Steinert hatte am 6. Juni über die neuen Lernwelten am Pfullendorfer Staufer-Gymnasium und am Technischen Gymnasium in Villingen berichtet.Nach der Lektüre wussten sie zweierlei: So weit, wie das Kollegium am Staufer-Gymnasium ist, sind sie auch, und sie sind nicht alleine.

Estland und Finnland sind Vorbilder

Das haben die Markdorfer Lehrer auch in Estland und Finnland gesehen, wo sie sich darüber informieren konnten, wie das digitale Schulmodell im bereits fortgeschrittenen Echtbetrieb aussieht. Das BZM ist Mitglied im EU-Erasmus-Programm für Schulen, über die Erasmus-Schiene können die Lehrer im Austausch ein oder zwei Wochen zur Fortbildung an Schulen in Partnerländern entsendet werden. „In diesen Ländern sind die Schulen bereits sehr viel besser ausgestattet als bei uns, da hat Deutschland noch einen enormen Nachholbedarf“, weiß Elflein. In Markdorf wiederum gebe es das nötige offene Klima für die neuen Erkenntnisse, sagt Müller: „Ihre Erfahrungen aus dem Ausland können die Kollegen bei uns auch umsetzen.“

Alle Kollegen sind mit im Boot

Das digitale Profil sei Bestandteil des Schulkonzeptes, sagt Schulleiterin Elflein. Es wurde von der Gesamtlehrerkonferenz abgestimmt und es werde vom gesamten Kollegium mitgetragen. „Die Digitalisierung ist etwas, das wir im Kollegium leben und dafür haben wir uns auch bewusst entschieden“, betont die 37-Jährige. Vor sechs Jahren, berichtet Müller, habe man begonnen, i-pads anzuschaffen. Zunächst waren es nur zwölf Geräte. Dafür haben die Lehrer des IT-Teams selbst die speziellen Koffer gebaut, abschließbar, innen gepolstert und mit Taschen und Fächern versehen. Heute sind es 64 i-pads und vier solcher Koffer. Die kann sich jeder Lehrer ausleihen. Nach der Unterrichtsstunde werden sie wieder zurückgebracht und versorgt.

Einen Schub gegeben habe auch der Umstand, dass die Klassenzimmer nach und nach renoviert werden mussten. Dabei wurden sie im selben Zuge auch multimediatauglich ausgestattet, mit einem Beamer plus Apple-TV-Box und Lautsprechern an der Decke.

Schulträger unterstützen die Digitalisierung

Dass man sich am BZM auf die Reise zur Digitalisierung machen konnte, daran haben auch die Schulträger ihren Anteil. Beide Schulträger, Stadt und Landkreis, stellen dem Schulverbund ein Gesamtbudget zur Verfügung, über dessen Sachkostenanteil für die Schüler die Schule frei entscheiden kann. So können etwa die finanziellen Mittel des Landkreises auch für die Digitalisierung verwendet werden. „Das ermöglicht uns der Schulträger“, sagt Elflein: „Das Budget ist insgesamt so angesetzt, dass wir uns das leisten können.“ Was die einzelnen Schulen mit ihrem Budget machen, liege teils jedenfalls in deren eigenem Ermessen. Deswegen seien manche Schulen auch schon weiter in Sachen digitalem Unterricht, andere wiederum nicht, sagt Müller: „In diesem Bereich können die Schulen eigenständig Gas geben.“

Auch, weil Bund und Land ihren eigenen Ansprüchen hinterherhinken (siehe Infotext), empfehle es sich für die Kollegien, selbst die Initiative zu ergreifen, meint er. Am BZM sei man von „ella“ nicht abhängig. Aber für andere Schulen, die noch nicht so weit seien, halte er die derzeit noch von technischen Problemen ausgebremste Bildungsplattform des Landes für eine hilfreiche Initiative – so sie denn eines Tages auch funktionieren wird. Am BZM-Schulverbund wird stattdessen schulintern fortgebildet: Am pädagogischen Tag vor den Pfingstferien hat das IT-Team das gesamte Kollegium geschult, in Workshops und mit konkreten Inhalten. Eine Erkenntnis des Tages: „Immer mehr Kollegen fangen Feuer“, freut sich Müller.

Fischer: "Kein kalter Entzug"

Traurige Zeiten hingegen für Tageslichtprojektoren: Die treuen Kästen mit der beleuchtbaren Glasscheibe und dem Kabelsalat geraten im Bildungszentrum zunehmend aufs Abstellgleis. Sie wandern Zug um Zug aus den Klassenzimmern in die Lagerräume. „Wir gehen die Digitalisierung aber mit einer geordneten Übergangsphase an“, sagt Fischer: „Das ist kein kalter Entzug für die Kollegen.“ Dem IT-Team geht es darum, die digitalen Lernformen nun sukzessive ins tägliche Schulkonzept einzubinden – dies aber stets im Einklang mit den Inhalten und Zielen des Bildungsplanes, wie Elflein betont.

Digital und analog sollen am Schulverbund keine Gegensätze sein, sondern sich gegenseitig ergänzen. Natürlich wird auch noch an die Tafel geschrieben, es wird diktiert und selbstredend auch mit den Büchern und Übungsheften, die der Lehrplan vorgibt, gearbeitet. Auch wenn der Eindruck wegen des Tempos, mit dem die digitalen Lernformen an Fahrt aufnehmen, ein wenig trügen mag: Der größte Teil der Unterrichtsstunden am Markdorfer Schulverbund wird nach wie vor auf herkömmliche Weise gestaltet. Digitale Übungen werden aber auch in solchen herkömmlichen Unterrichtsstunden immer wieder eingestreut.

Das eine soll das andere nicht ausschließen: Digital und analog führen eine friedliche, sich gegenseitig befruchtende Koexistenz. Nur wird sich in den nächsten Jahren die Gewichtung weiter verschieben, was sich letztlich aber auch in den Bildungsplänen des Landes wiederfinden wird.

App, App, hurra!

Die Lehrer arbeiten im digital geführten Unterricht am BZM auch mit eigens entwickelten Lern-Apps, die vom IT-Team gesichtet und selektiert werden. Mit den Apps können die Schüler Sagen umschreiben, eigene Drehbücher verfassen oder kleine animierte Geschichten produzieren. Das IT-Team des Schulverbundes arbeitet dabei auch mit einem ehemaligen Schüler zusammen, Raphael Noero, der heute in Friedrichshafen für die „brain factory“ Apps entwickelt. Es gibt außerdem auch Apps, mit denen man Vokabeln lernen oder Satzglieder bestimmen kann. Die Inhalte können dann mit anderen Klassen geteilt und es kann auch eine Datenbank angelegt werden.

Motivierte Schüler beugen sich über i-pads

In der Klasse 5c der Realschule ist an diesem Vormittag die Begeisterung unter den Schülern jedenfalls greifbar. Klassenlehrerin Maraika Herpertz und ihr Kollege Fabian Fischer treffen auf motivierte Fünftklässler. i-pad und Co. sorgen dabei keineswegs für einen Mangel an Konzentration oder Aufmerksamkeit. Im Gegenteil. Es wird fleißig gearbeitet und den Zehn- und Elfjährigen geht der Umgang mit den digitalen Lernmitteln bereits wie selbstverständlich von der Hand.

Während die einen noch tippen, recken die anderen ihre Kontrollkärtchen in die Höhe. Und Fischer hat alles im Blick, seine gelassene und freundliche Art kommt an. „Die online-Übungen sind cool“, erzählt die elfjährige Dorina. „Und besonders die Präsentationen machen mir auf dem i-pad sehr viel Spaß.“ Von den Nachbartischen gibt’s ein unbefangenes Lächeln – und kopfnickende Zustimmung.

Das macht die Politik

- Das Land: In den Multimedia-Empfehlungen des Landes für die Schulen nennt die Basisausstattung für Unterrichtsräume drei Computer, bei weiterführenden Schulen einen Klassensatz mobiler Geräte sowie pro zehn Lehrkräften zusätzlich einen Computer bei kontinuierlicher Erhöhung. Hinzu kommen ein oder zwei Computerräume mit je 30 multimedial ausgestatteten Plätzen, außerdem Breitbandanbindung, W-Lan und technischer Support. Für diese Basisausstattung ging der Städtetag 2016 von Kosten in Höhe von 1,8 Milliarden Euro aus. Das Land hinkt seiner Digitalisierungsstrategie aber hinterher. So sehen die Bildungspläne für alle Klassenzimmer leistungsfähige Internetanschlüsse vor. Die gibt es an vielen Schulen aber nach wie vor nicht.

- Der Bund: Auch beim Bund läuft es nicht rund. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hatte die damalige Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) fünf Milliarden Euro für die digitale Ausstattung der Schulen angekündigt. Davon würden rechnerisch 650 Millionen Euro auf Baden-Württemberg entfallen. Diese Unterstützung sieht auch die aktuelle Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD vor, mit zunächst 3,5 Milliarden bis 2021. Geflossen ist aber noch kein Euro. (uba)

So weit ist die Digitalisierung

- Wie alles begann: Digital war man am BZM schon unterwegs, als es das Wort noch gar nicht gab. „Wir haben in den 80ern schon erste Unterrichtsstunden mit den Heimcomputern von Atari und Commodore gemacht“, berichtet Lehrer Philipp Müller.

- Wer alles mitmacht: Der Kollegenkreis, der im Unterricht am Schulverbund digitale Medien nutze, werde zunehmend größer, sagt Rektorin Veronika Elflein. Rund 75 Lehrer unterrichten knapp 800 Schüler. 25 Kollegen hätten sich alleine in den vergangenen drei Wochen in den Ausleihlisten eingetragen. Elflein: „Die Tendenz ist steigend.“ Am digitalen Unterricht nehmen alle Klassen teil, von den fünften bis zu den zehnten. Gearbeitet wird ausschließlich mit schuleigenen Geräten. Private Geräte sind aus Datenschutzgründen nicht gestattet.

- ITG und IDA: ITG (Informationstechnische Grundbildung) ist seit vier Jahren ein eigenständiges Unterrichtsfach am Schulverbund aus Werkreal- und Realschule, das in allen Klassenstufen mit einer Wochenstunde unterrichtet wird, ab dem nächsten Schuljahr also in den Klassen 5 bis 8. In zwei Jahren haben dann alle Klassen von 5 bis 10 durchgehend ITG. IDA (Individuelles Arbeiten) sind zusätzliche Unterrichtsstunden zur individuellen Förderung neben dem gemeinsamen Fachunterricht. Andere Realschulen haben auch IDA im Programm, wieder andere machen es anders.

- „Ella“ stolpert noch: „Ella“ heißt die digitale Bildungsplattform des Landes. Damit möchte das Kultusministerium erstmals einen landesweiten digitalen Basisdienst zur Kommunikation und Kooperation für Schüler und Lehrer einrichten. Dazu gehören etwa dienstliche E-Mail-Adressen für alle Lehrkräfte, Kalenderfunktionen, ein sicherer Cloud-Speicher, ein Online-Office-Paket oder eine Videokonferenzfunktion. „Ella“ sollte browserbasiert eingerichtet werden und somit unabhängig von der Art der Endgeräte oder Betriebssysteme genutzt werden können. Die Schul-Cloud „ella“, auf der man auch Unterrichtsmaterialien hochladen und austauschen können soll, liegt allerdings auf Eis. Die Server, auf denen „ella“ laufen sollte, haben nicht genügend Kapazitäten. Der Start ist nun auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Projektpartner des Landes, IT Baden-Württemberg (BITBW) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF), haben einen externen Sachverständigen engagiert, der die technische Realisierbarkeit prüfen soll. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Zuerst müsse das Ergebnis der Prüfung abgewartet werden, heißt es aus Stuttgart. 8,7 Millionen Euro hat das Kultusministerium bislang für die Entwicklung von „ella“ ausgegeben, weitere 24 Millionen Euro sind in den Doppelhaushalt 2018/19 des Landes eingestellt. (gup/uba)