Der „Zeitstrahl“, der sich über den Köpfen als Band durch die Schau schlängelt und wichtige Ereignisse der Ära parallel in Berlin und Meersburg festhält, beginnt mit einer Pandemie: der Spanischen Grippe, die zwischen 1918 und 1920 mutmaßlich 100 Millionen Menschen das Leben kostete. Auch manche gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die nach dem Ersten Weltkrieg Fahrt aufnahmen, bewegen bis heute, etwa der Konflikt um den Abtreibungsparagrafen 218 oder die Gleichstellung der Frauen.

Gemälde zeigen erste Autofähre

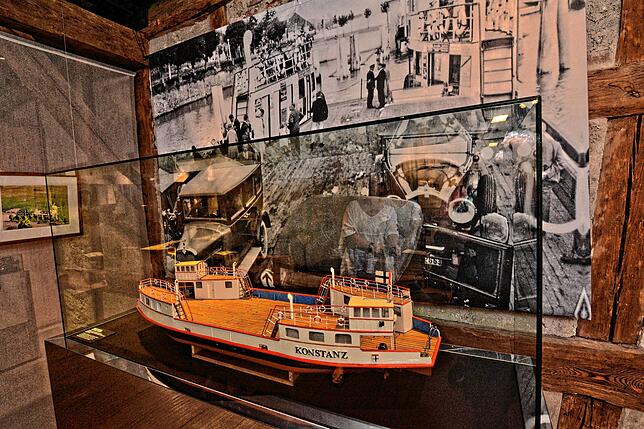

Die Ausstellung ist in verschiedene Stationen gegliedert mit Titeln wie „Technik“, „Mode und Trends“, „Frauen“, „Traum“ und „Albtraum“. Sie veranschaulichen, welche Themen die 1920er beherrschten und wie nationale und internationale Ereignisse ihren Niederschlag in Meersburg fanden. Einer ungewöhnlichen Frau, die sowohl die Großstadt als auch die ländliche Welt am Bodensee kannte, ist eine eigene Station gewidmet: der Malerin Kasia von Szadurska, die 1910 den Meersburger Otto Ehinger heiratete und 1922 in dessen Heimatstadt zog. Bis auf ein Frauenporträt kamen die gezeigten Bilder erst im Mai 2020 aus dem Nachlass des Sohnes der Malerin nach Meersburg zurück, „ein absoluter Glücksfall“, begeistert sich Christine Johner, Leiterin der städtischen Abteilung Kultur und Museum. Darunter sind auch zwei Gemälde von 1928, die nicht nur als Kunstwerke sondern auch als Zeitdokumente von Bedeutung sind: Sie zeigen die „Konstanz“, die erste Autofähre, die auf einem europäischen Binnensee verkehrte und just in jenem Jahr ihren Betrieb aufgenommen hatte.

Zufälliger Fund im Archiv

Die „Konstanz“ ist ebenfalls als Modell zu sehen. Sie ist sowohl ein Symbol für die Technik, die damals rasante Fortschritte macht – so ist Meersburg seit 1921 elektrisch beleuchtet –, als auch für den Tourismus. Dabei gehen beide Entwicklungen oft Hand in Hand. Der Fremdenverkehr erobert in den 1920er Jahren Meersburg, befördert vom umtriebigen Bürgermeister und Visionär Karl Moll, der dieses Amt ab 1919 (bis 1936) innehat. Moll ist der Motor der Meersburger 1920er Jahre und allgegenwärtig. So hat er, à la Alfred Hitchcock, auch einen Cameo-Auftritt in dem rund achtminütigen, aufwendig produzierten Werbefilm für Meersburg von 1929. Sowohl der Film, der erstmals wieder öffentlich zu sehen ist, als auch seine Wiederentdeckung sind sensationell.

Margret Meier, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Stadtarchiv, grub ihn dort zufällig aus. Die Filmrollen aus brandgefährlicher Nitrocellulose – die heute sicher im Berliner Bundesarchiv ruhen – lagen in einem Karton mit der Aufschrift „Wein“. Tatsächlich sind in dem Film, für den sogar Luftaufnahmen gemacht wurden, auch Reben, Küfer und Weintrinker zu sehen – doch das ist längst nicht alles. Karl Moll hatte die Bürger am 8. August 1929 per Mitteilungsblatt unterrichtet, dass der Film jetzt fertig sei und sie dazu aufgerufen, ihn im Neuen Schloss anzuschauen.

„Vision einer besseren Zukunft?“

Überhaupt erwiesen sich die Mitteilungsblätter jener Zeit, die Moll herausgab und vollschrieb, als wahre Fundgruben. Johner erzählt, ihre Mitarbeiterin Lisa Streif habe sie akribisch durchforstet, „wie für eine Doktorarbeit“. Eine Auswahl ihrer Funde – zum Beispiel Aufrufe, Ankündigungen aber auch Werbeanzeigen – prangen an einer Litfaßsäule, eine der ebenso anschaulichen wie originellen Ideen der Ausstellungsgestaltung, für die Sharonah Lüderitz verantwortlich ist. So illustriert Lüderitz etwa die Kleidermode jener Jahre mittels Fotos, die auf ein Gazegewebe vor einem aufgeklappten, zeitgenössischen Schrankkoffer projiziert werden.

Original-Exponate gekonnt in Szene gesetzt

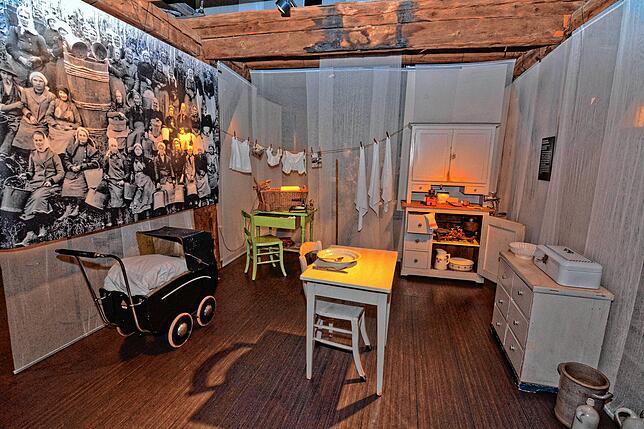

Die Ausstellung setzt noch viele weitere Meersburger Zeitdokumente sowie Original-Exponate gekonnt in Szene: Alltagsgegenstände wie eine schlichte Kücheneinrichtung ebenso wie Luxusobjekte, darunter ein Heimtrainer der besonderen Art oder ein Exemplar des ersten Saba-Radios von 1928.

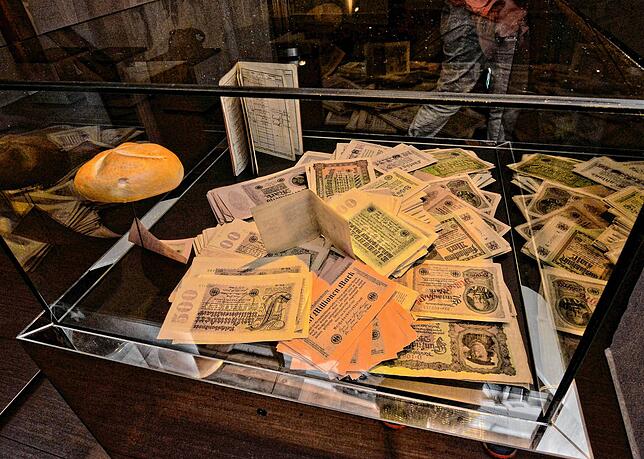

Hinter der ganzen Inszenierung schwebt aber stets auch ein großes Fragezeichen, das bereits in ihrem vollständigen Titel auftaucht: Denn auf „Die 1920er Jahre in Meersburg“ folgt: „Vision einer besseren Zukunft?“ Das ist natürlich eine Fangfrage. Denn auf die 1920er Jahre folgten bekanntlich die 1930er, die alle Visionen einer besseren Zukunft, die die Vorgängerdekade zweifellos erweckt hatte, vernichtete – teils für lange Zeit, etwa was die Emanzipation angeht -, teils für immer. Dem trägt die Schau auch Rechnung. So thematisiert sie unter „Alptraum“ die Kehrseite der 1920er die nur kurz und auch nur für wenige „golden“ waren: Millionen Kriegstote und -geschädigte, Massenarbeitslosigkeit, Elend und Hyperinflation.

Politische Umwälzungen im Schicksalsjahrzehnt

Die politischen Umwälzungen, die dieses Schicksalsjahrzehnt der deutschen Geschichte prägen, begleiten die Besucher durchgehend, sie sind mal mehr, mal weniger präsent: Beim Eintritt hört man die Stimme des Sozialdemokraten Philipp Scheidemann, wie er 1918 die Republik ausruft. Beim Verlassen der Ausstellung geht der Blick nach oben, auf Banner, auf die zwar Fotos von Karl Blossfeldt projiziert werden. Sie sollen aber ganz bewusst auf die „heraufdämmernde Zukunft“ und die allgegenwärtigen Flaggen der Nazi-Zeit hinweisen.

Ferner können sich die Besucher in einer „Visions-Box“ die unkommentierten Zukunftsvorstellungen bekannter Zeitgenossen anhören. Adolf Hitler kommt ebenso zu Wort wie Maria Montessori, Karl Moll und sogar Angela Merkel.

Mit einer Frage werden die Besucher entlassen: „Wie wird unsere Welt in einem Jahrhundert aussehen?“ Die Beantwortung ist freiwillig und kann auf eine Postkarte geschrieben werden, die in vier verschiedenen Varianten ausliegt. Es sind Sammelbild-Motive, die Zukunftsvisionen aus den 20ern zeigen, darunter mobile Bildtelefone.