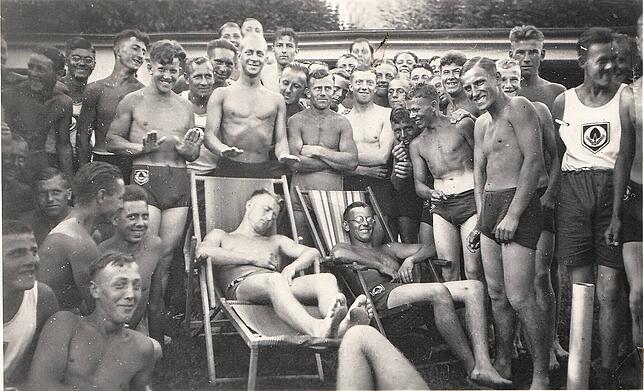

Mit dem Spaten als wichtigstem Werkzeug legten die jungen Männer zwischen 18 und 25 Feuchtgebiete trocken, kultivierten Ackerland oder halfen beim Bau der Reichsautobahnen. Seit 1935 war in Nazideutschland der halbjährliche Arbeitsdienst für Männer vor dem eigentlichen Wehrdienst obligatorisch und für Frauen freiwillig. Die bis zu 144 dienstverpflichteten RAD-Männer, die in jener Zeit vom Lager in Grasbeuren täglich zu Einsatzorten in der nördlichen Bodenseeregion marschierten, waren bei der Aachregulierung in Mühlhofen eingesetzt oder sie entwässerten die Riedwiesen bei Ittendorf, Ahausen und Bermatingen, damit dort Getreideanbau möglich wird. Ab Kriegsbeginn 1939 ersetzten „RAD-Maiden“ die Männer und betrieben im Lager einen Kindergarten für die Bauern der Region oder halfen auf deren Höfen.

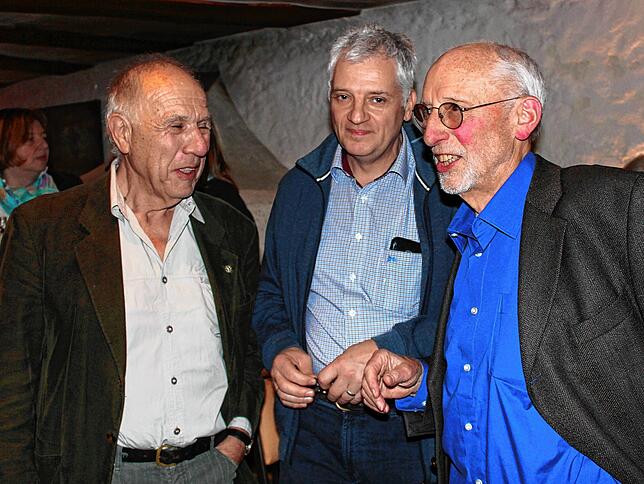

Seit Monaten recherchierte Jörg Lorschiedter, geschichtsinteressierter Meersburger, die bisher weitgehend unbekannte Geschichte des RAD-Lagers, das von 1935 bis 1945 im heutigen Salemer Teilort Grasbeuren stand. Was er an Zeitzeugenberichten, Unterlagen und Bildern zusammentrug, darüber referierte er im Veranstaltungssaal von Steidles Pilzhof ebenda in Grasbeuren – und das Interesse war so riesig, dass es am heutigen Freitag eine Zweitauflage des Vortrags gibt.

„Der Reichsarbeitsdienst (RAD) und das Leben im Arbeitslager mit militärischer Ausbildung waren nationalsozialistische Erziehungsarbeit, die im Sinne der Volksgemeinschaft Standesunterschiede beseitigen und die Gesinnung fördern sollten“, zitierte Lorschiedter in seinem Vortrag aus einem Text des Deutschen Historischen Museums Berlin. Die RAD-Gesamtstärke betrug 1935 reichsweit rund 200 000, bis Oktober 1939 wurde sie auf 350 000 Personen erhöht. „Alles Kriegsvorbereitung“, sagte Lorschiedter. Eingeteilt war der RAD in 30 Arbeitsgaue, 182 Gruppen und 1260 Abteilungen – eine davon war die „R.A.D. Abteilung 1/267 Konsul Wassmuss“ in Grasbeuren. Wilhelm Wassmuss (1880 bis 1931) war Konsul in Persien, der dort während des Ersten Weltkriegs die Einheimischen als „Revolutionsagent“ gegen die Briten aufzuhetzen hatte.

Bis zu 144 RAD-Männer in Baracken

Weshalb eines von 1260 RAD-Lagern gerade in Grasbeuren stand, erklärte Lorschiedter mit den diversen „arbeitsintensiven Projekten“ in der Region, zu denen unter anderem auch der Ausbauarbeiten an der Verbindungsstraße von Unteruhldingen nach Meersburg gehörte. Dazu sei die gute Lage und die Verkehrsanbindung durch das Straßennetz und den keine 1000 Meter entfernten Bahnhof gekommen.

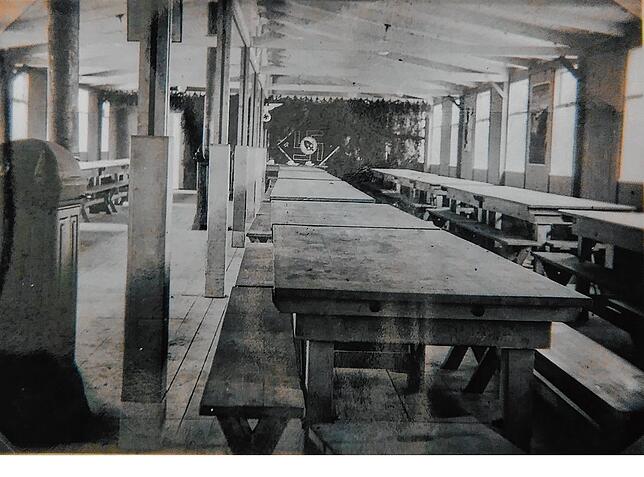

Das eigentliche Lager bestand aus zwölf Baracken, umgeben von Stacheldraht, plus einer außerhalb stehenden „Führerbaracke“, konnte Lorschiedter rekonstruieren. Die Holzhäuser, die an der heutigen Waldstraße am Ortsausgang Richtung Mühlhofen standen, maßen 28 mal 8,50 Meter, entsprechend 238 Quadratmetern. Die drei Wohn-Schlafbaracken waren in vier Einheiten geteilt, in denen jeweils bis zu zwölf Personen wohnen, entsprechend einer Maximalbelegung von 144 Personen. Im Dorf wohnten gleichzeitig etwa 180 Menschen. So kam Lorschiedter zur Kapitelüberschrift „Dorf im Dorf oder auch Dorf am Dorf“.

„Regionalgeschichte war immer mein Thema“, erläuerte der Raumfahrt-Ingenieur im Ruhestand, wie er auf das Thema kam. „Ich wollte ursprünglich einen Vortrag machen über die Gemeinsamkeiten von Baitenhausen und Grasbeuren.“ Dann sei er darauf gestoßen, dass es erstens sehr viele gemeinsame Themen gebe und zweitens über das RAD-Lager als großes Thema fast nichts bekannt sei. Und so machte er sich auf die Suche nach Bildern, Unterlagen sowie Zeitzeugen und Nachfahren, von denen einige nun anwesend waren und vor allen die zweite Hälfte des Referats immer wieder zum Dialog werden ließen. Lorschiedter danke seinen Informanten, darunter auch Karl Bäder, der bald 90 werde und in der Pfalz lebe. Lange Gespräche führte Lorschiedter auch mit Herbert Krug, der 98 Jahre alt ist und im Salemer Seniorenheim Wespach lebt.

Vor allem aber erhielt Lorschiedter Bilder und sogar Arbeitsberichte vom Meersburger Peter Hanss, FWV-Altstadtrat und Lehrer im Ruhestand. Denn dessen Vater, der Elektrik-Ingenieur Emil Hanß, war einige Zeit Lagerführer gewesen. Dieser protokollierte beispielsweise zur Aachregulierung bei Mühlhofen: „Nach Fertigstellung der Arbeiten durch den RAD sind die Gefahren der jährlichen Hochwasser sowohl für den Ort Mühlhofen als auch für das oberhalb liegende Acker- und Wiesenland, welche bisher immer den größten Überschwemmungen ausgesetzt waren, vollständig beseitigt. Allein das so geschützte landwirtschaftliche Gelände hat eine Ausdehnung von über 70 Hektar und erfährt somit eine wesentliche Ertragssteigerung für die Landwirtschaft. Zu dem Erfolg dieser Maßnahme trägt auch die Sanierung des Riedgrabens in der Schiggendorfer Gemarkung bei.“ Auch über die Entwässerung der Riedwiesen bei Ittendorf, Ahausen und Bermatingen führte Hanß Protokoll: „Zweck der Arbeiten war reichhaltigen Ertrag an Futtergräsern erreichen bzw. Ermöglichung von Getreideanbau. Bisher wuchsen hier nur spärliche und saure Gräser.“

Royal Air Force fotografierte Lager

„Richtig stolz“ zeigte sich Lorschiedter, dass es ihm „über x Stationen“ gelungen sei, an ein Luftbild des Lagers zu kommen, das ein Flugzeug der Royal Air Force (RAF) am 4. April 1942 gemacht hatte. Offensichtlich im Zuge der Luftaufklärung für die späteren Bombenangriffe auf Friedrichshafen. Allerdings darf er es nur im Vortrag zeigen und nicht veröffentlichen. Die Tatsache, dass das Lager in den Fokus der RAF geraten war, brachte Lorschiedter zur Frage, ob das RAD-Lager eine Gefahr für Dorf und die Region war. Ebenso verwies er auf eine Übung der Sanitätsgruppe Mühlhofen 1936, die er im örtlichen DRK-Archiv dokumentiert fand. Übungsziel war ein „Fliegerangriff mit Sprengbomben“. Überdies war zwischen Grasbeuren und Baitenhausen auch eine Flakstellung eingerichtet, auf die auch einmal sechs Bomben niedergegangen seien. „Im Volksmund heißt sie noch heute die Bombenwiese.“ Lorschiedter: „Man kann deshalb von Glück sagen, dass auf Grasbeuren nichts abgeladen haben.“

Nach dem Krieg nutzten die Franzosen die Baracken kurz als Kriegsgefangenenlager, dann wurden sie teilweise abgerissen. Nur die „Führerbaracke“, die heute zwischen den Wohnstraßen „In der Kürze“ und „An den Weiden“ läge, stand noch bis 1958. Darin kamen Flüchtlinge unter. Die Geschichte einer Familie erzählte Lorschiedter. „Mutter mit Tochter und Sohn flüchten aus Ostpreußen vor den Russen. Vater und zwei Söhne sind im Krieg. Fluchtweg zur Ostsee zum Rettungsschiff Gustloff, Warten am Hafen auf Freunde. Rettungsschiff Gustloff verpasst. Mit dem nächstem Schiff nach Kopenhagen, dort ein Jahr Aufenthalt. Von dort nach Ostdeutschland, keine Aufenthaltsgenehmigung. Zwischenzeitlich kamen beide Söhne aus der Kriegsgefangenschaft, der Vater kam nie mehr. Ein Sohn stattet Suchaktion und findet die Familie. Der Sohn arbeitet auf dem Maxhof in Grasbeuren. Die reduzierte Familie findet Unterschlupf für sieben Jahre in der RAD-Führerbaracke. Die Tochter feiert dort ihre Hochzeit, der Sohn dort Konfirmation, besucht die Schule in Grasbeuren, dann eine Lehrstelle im Schloss Salem – und hier sitzt er: Siegfried Perle.“