„ . . . ist allhiesiges Reichsstift in eine grausame Feuersbrunst geraten.“ So beginnt der Bericht eines Augenzeugen über den Brand im Zisterzienserkloster Salem in einer kalten Märznacht des Jahres 1697. Ein Ereignis, das – obwohl vor über 300 Jahren geschehen – im kollektiven Gedächtnis erhalten geblieben ist und das Kloster von Grund auf verändert hat. Was geschah in dieser Nacht?

Der 9. März 1697 mag ein Tag wie jeder andere gewesen sein. Wie immer werden die Salemer Mönche am frühen Abend zur Vesper ins Münster gegangen sein, anschließend ein kaltes Abendbrot eingenommen und sich danach abermals zur Schlussandacht des Tages, dem Komplet, versammelt haben. Als sie sich in ihren Zellen zum Schlafen auf ihre Pritschen niederlegten, hatten sie wohl noch nicht ahnen können, was sie in den darauf folgenden Stunden ereilen würde.

Überlinger Feuerspritze zu spät

Die Katastrophe begann frühmorgens gegen 3 Uhr, als im Ostflügel ein Feuer ausbrach. Der Auslöser war ein schadhafter Ofen in der Gesindestube. Durch einen Riss im Ofen griffen die Flammen auf die Holztäfelung der Zimmerdecke über und breiteten sich schnell über die oberen Stockwerke bis hin zum Dachstuhl aus. Zwei Wachleute, die in der Gesindestube schliefen, wurden vom Feuer überrascht und wären beinahe im Rauch erstickt. Ihnen gelang es jedoch, die beiden Nachtwächter zu finden, welche die Konventualen und weitere Klosterbedienstete alarmierten. Doch es war bereits zu spät. Durch Funkenflug, angefacht durch starken Ostwind, konnte das Feuer auf die weiteren Flügel der Abtei übergreifen. Löschversuche scheiterten aus unterschiedlichen Gründen: Fensterscheiben zerbarsten in der Hitze oder man schlug sogar Fenster ein, um durch die Fensteröffnungen Wasser in die Gebäude zu schütten. Durch die Luftzufuhr breiteten sich die Flammen jedoch umso schneller aus. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung gelangte niemand mehr ins Innere der betroffenen Gebäude. Zudem mangelte es offenbar an geeigneten Löschgeräten: Eine große Feuerspritze, die aus Überlingen geschickt wurde, traf zu spät ein und konnte nichts mehr viel bewirken.

Wertvolle Bibliothek vernichtet

Am Abend des 10. Märzes war die Bilanz des Brandes erschütternd: Das Feuer hatte große Teile der Abtei- und Konventsgebäude zerstört und viele Kunstwerke sowie Mobiliar gingen auf immer verloren. Vergeblich hatten die Mönche versucht, in wildem Durcheinander Bücher und Inventar aus den Gebäuden herauszutragen. Unschätzbar wertvolle Bücher der Abtsbibliothek und Akten des Konstanzer Konzils wurden Opfer der Flammen. Einige Rettungserfolge ließen sich aber dennoch verbuchen: So blieben die Bücher und Schriften, die in der eigentlichen Klosterbibliothek untergebracht waren, sowie einige Kunstobjekte, wie der spätgotische Altar von Bernhard Strigel aus der Marienkapelle, erhalten. Denn die Gebäude, in denen sie sich befunden hatten, verfügten über massive Backsteingewölbe, welche dem Feuer standhielten und so das Inventar schützten. Auch das Münster konnte gerettet werden. Die Flammen hatten zwar schon auf die Kirche übergegriffen und dort einigen Schaden angerichtet, aber gegen Mittag des 10. Märzes konnte dort die weitere Ausbreitung des Feuers gestoppt werden. Ein großer Verdienst für die Nachwelt: Denn sowohl der Marienaltar als auch das Münster stellen heute noch ein Highlight beim Besuch in Kloster und Schloss Salem dar!

Neuanfang nach der Katastrophe

Der damalige Abt Emanuel Sulger (im Amt 1680 bis 1698) reagierte angesichts der großen Schäden zunächst schicksalsergeben. So ist von ihm der Ausspruch „Der Herr hat´s gegeben, der Herr hat´s genommen, gepriesen sei der Name des Herrn“ überliefert. Was sollte man auch in einer solchen Lage noch tun? Was nützt es zu klagen, wenn man nichts ändern kann?

Aber so katastrophal der Brand auch war, bot er doch auch neue Möglichkeiten: Und so nahmen die Salemer Mönche schon nach wenigen Wochen den Wiederaufbau in Angriff und errichteten ihr Kloster umso prächtiger. Den Auftrag für den Neubau erhielt bereits am 30. April 1697 der aus dem Bregenzerwald stammende Baumeister Franz Beer. Innerhalb von zehn Jahren entstanden zwei baugleiche Anlagen aus vier Flügeln um je einen Innenhof, verbunden durch einen langgestreckten Mittelbau, im repräsentativen barocken Stil. Der westliche Baukomplex (mit Kreuzgang) war der Klausurbereich der Mönche, im östlichen Abteigebäude, die sogenannte Prälatur, befanden sich Verwaltungsräume, Klosterarchiv und Bibliothek sowie Wohnappartements des Abtes und seiner hochrangigen Gäste.

Lernen aus der Katastrophe

Die Salemer Mönche lernten sogar aus der Brandkatastrophe. In ihren Ordensregeln dazu angehalten, von der eigenen Hände Arbeit zu leben, waren die Zisterzienser bereits im Mittelalter an der „Spitze des Fortschritts“: Sie entwickelten neue Verfahren in Landwirtschaft, Handwerk oder auch dem Bergbau und modernisierten ständig. Sie verstanden es, die Neuheiten ihrer Epoche im großen Maßstab anzuwenden und die Arbeit an ihren Produktionsstätten effektiv zu organisieren.

Kloster schafft Feuerspritzen an

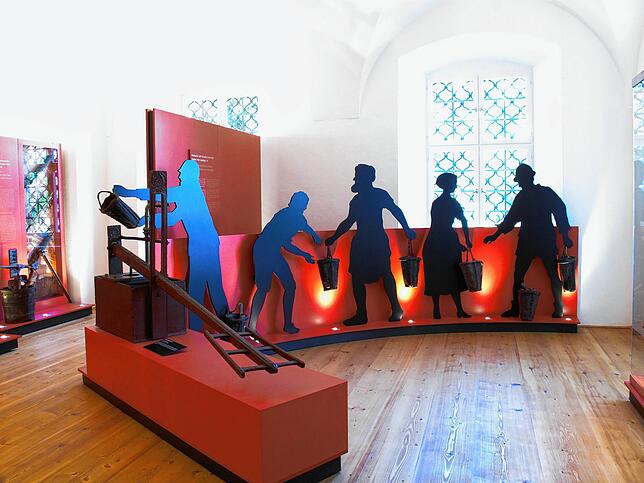

Auch in Salem waren die Zisterziensermönche bei der Neuerrichtung des Klosters ihrer Zeit weit voraus. Denn beim Neubau spielten vorbeugende Brandschutzmaßnahmen eine besondere Rolle, und baulicher Brandschutz wurde nun konsequent umgesetzt. Hierzu gehörten nicht nur massive Backsteingewölbe, Brandwände, die Verwendung von Steinplatten in den Gängen und die Befeuerung der Öfen von den Gängen aus, sondern auch der Ausbau des Wasserleitungsnetzes, um in der gesamten Klosteranlage, schnell ausreichend Löschwasser zur Verfügung zu haben. Eine Besonderheit war aber, dass in der Prälatur eine „Feuerwache“ eingerichtet wurde. Hierfür wurden, neben kleineren tragbaren Löschgeräten, zwei große fahrbare Feuerspritzen angeschafft. Diese stehen heute wieder an ihrem angestammten Platz im Treppenhaus der Prälatur.

Auch der organisatorische Brandschutz wurde verbessert: Aus der Zeit von Abt Anselm (im Amt 1746 bis 1778) ist eine Feuerordnung erhalten, die den Einsatz und die Bedienung dreier großer Feuerspritzen im Kloster, den Umgang mit Leitern und Löschkübeln sowie die Bergung von Personen und Gegenständen durch namentlich benannte Mönche, Handwerker und Klosterbedienstete regelt. Für eine Wiederholung der Brandkatastrophe von 1697 waren die Mönche nun gewappnet. Doch Gott sei Dank blieb der neu erbauten Abtei ein weiteres solches Schicksal erspart, sodass man heute Kloster und Schloss Salem in all seiner architektonischen Vielfalt und Pracht entdecken und die Leistungen der Mönche beim Brandschutz bewundern kann – sobald das Schloss wieder geöffnet hat.