Alles geht einmal zu Ende, auch die Serie der stadtgeschichtlichen Vorträge zum 1250-Jahr-Jubiläum Überlingens. Doch gut, dass die Stadt ihre Feier gleich über vier Jahre ausdehnen kann. So bleibt das Finale den drei letzten Vorträgen und einer Buchtaufe im Herbst 2023 vorbehalten. Einen spannenden Schlusspunkt für dieses Jahr setzte Dr. Eveline Dargel mit ihrem Rückblick auf die Gemeinde- und Verwaltungsreform, die in der ersten Hälfte der 1970er Jahre die Landkarte merklich verändert hatte.

Das Ende des Landkreises Überlingen

Die Geburtsstunde des Bodenseekreises am 1. Januar 1973 markierte zugleich das Ende des Landkreises Überlingen. Ein Einschnitt für die Stadt selbst, die seit Anfang des 19. Jahrhunderts ununterbrochen Verwaltungssitz gewesen sei, wie Eveline Dargel betonte, „zunächst als Sitz des Bezirksamtes, später als Sitz des Landratsamtes“. Die Reformen waren von einer großen Koalition unter Ministerpräsident Filbinger ausgegangen. Als damaliges Ziel nannte Dargel, größere Einheiten und eine modernere Verwaltungsstruktur zu schaffen, um mit der wirtschaftlichen Entwicklung Schritt zu halten. Aus ursprünglich 63 Landkreisen sind so am Ende 35 geworden, die Zahl der zuvor mehr als 3.300 Kommunen wurde etwa auf ein Drittel reduziert.

Historische Grenzen nachrangig

Die neuen Kreise hätten sich vor allem an wirtschaftlichen Gesichtspunkten orientiert, erklärte die Referentin: „Historisch gewachsene Grenzen waren hier von nachrangiger Bedeutung.“ Eines der markantesten Beispiele dafür war der neue Bodenseekreis mit seiner Verbindung von Baden und Württemberg, aber auch der neuen Zuordnung zum Regierungsbezirk Tübingen. Zuvor war schon ein Großkreis Konstanz mit Überlingen im Gespräch gewesen, später von einer Liaison mit Stockach. Am Ende ging es um möglichst ausgewogene Strukturen. Große Ziele waren auch für die Infrastruktur in die Diskussion gebracht worden. Dazu gehörte mit der A 98 eine durchgehende Autobahnverbindung von Lörrach bis Lindau. Ja, es gab mehrere Skizzen für Brücken über den Überlinger See nach Konstanz.

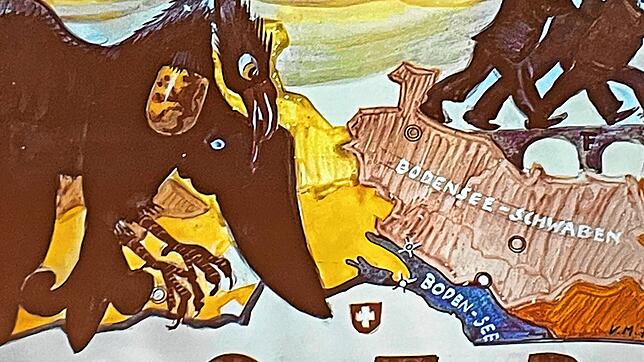

Der Entscheidung im Landtag über die künftige Kreisstruktur am 26. Juli 1971 sei die längste Debatte der baden-württembergischen Geschichte vorausgegangen, berichtete Eveline Dargel. Doch während hier insgesamt fast 70 Stunden diskutiert worden sei, habe man den neuen Bodenseekreis binnen einer Minute abgehandelt. Zwischen den Stühlen saß hier insbesondere der damalige Überlinger Landrat und CDU-Abgeordnete Karl Schieß, der selbst von der Sinnhaftigkeit der Reform überzeugt war, aber einen negativen Kreistagsbeschluss mit sich herumschleppte. Als die Reform umgesetzt wurde, war Schieß schon als Innenminister an eine verantwortliche Stelle des Landes gerückt. Vor allem bei alteingesessenen Überlingern, sagte Dargel, sei die Kreisreform auf Widerstand gestoßen, wie man im Überlinger Narrenbuch sehen kann.

Obwohl in Überlingen bereits zwei Gebäude für ein Landratsamt zur Verfügung gestanden hatten, wurde das Zentrum des neuen Kreises in Friedrichshafen angesiedelt. Wo lange improvisiert werden musste und erst 1979 ein Domizil für die Verwaltung fertiggestellt wurde.

Das neue Ziel: Große Kreisstadt

Als Ziel für Überlingen hatte der junge Bürgermeister Reinhard Ebersbach den Status einer Großen Kreisstadt ausgegeben. Voraussetzung dafür waren allerdings 20.000 Einwohner. Erst kurz vor Ende seiner 24-jährigen Amtszeit im Jahr 1993 sollte Ebersbach dieses Ziel erreichen und damit auch den Titel Oberbürgermeister erhalten. Die Phantomschmerzen des Bedeutungsverlustes vor 50 Jahren hielten in der Bevölkerung allerdings noch länger an und manifestierten sich zuletzt im Wunsch nach der Zulassung des alten Kfz-Kennzeichens ÜB. Es bedurfte vier Anläufe, bis Überlingen dafür im Kreistag eine Mehrheit erhielt.

Auch beim zweiten Schritt der Verwaltungsreform, der bis zum 1. Januar 1975 umgesetzten Gemeindeneuordnung, mussten sich die Bürger von gewohnten Strukturen verabschieden und leisteten teilweise Widerstand. Bambergen war von Überlingen schon 1972 als erstes eingemeindet worden. Bonndorf und Nußdorf wehrten sich am lange und folgten als letzte der sieben neuen Teilorte. Nußdorf hatte auf seine Größe von schon damals mehr als tausend Einwohnern gehofft, das widerspenstige Bonndorf war sogar vor Gericht gezogen. Beides war vergeblich.

„Das Thema ist nicht mehr so emotional besetzt“

(Wie) wirkt Ihr Thema bis in die heutige Zeit?

Es ist ja alles noch da. Der Bodenseekreis existiert. Territorial hat sich seitdem ja nichts geändert. Der Unterschied ist, dass es nicht mehr so emotional besetzt ist. Trotz der Rückkehr zu den Altkennzeichen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kreisreform damals tatsächlich so viele Menschen bewegt hat. Das waren wohl vor allem die Führungsköpfe und die ganz Alteingesessenen. Eine gewisse Rolle spielen die alten Landkreisgrenzen heute noch in vielen Verbänden und Vereinen – sei es Sport oder Kultur. Oder denken Sie doch mal an die Presselandschaft.

Welchen persönlichen Zugang oder Bezug haben Sie zum Thema?

Einen echten persönlichen Bezug habe ich eigentlich nicht, da ich damals noch ein Kind war. Doch ich bin im alten Kreis Donaueschingen aufgewachsen, wo es damals auch intensiven Diskussionen um das Autokennzeichen gab – soll es DS oder VS sein. Beim Zusammenschluss von Villingen und Schwenningen stießen gleich mehrere Fronten aufeinander, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch konfessionell.

Was hat Sie bei der Beschäftigung mit dem Thema am meisten überrascht?

Das ist eigentlich ein sehr gut aufgearbeitetes Thema. Es gibt dazu viele Sonderbeilagen in den Zeitungen. Schon das 25-jährige Kreisjubiläum ist ja ausgiebig gefeiert worden. Überrascht hat mich, dass man aus dem Thema jedoch immer noch etwas herausholen kann. Im Gespräch mit Herrn Ebersbach konnte ich so einiges über die damalige Atmosphäre erfahren. Interessant ist diese Verquickung von Herrn Schieß als Landtagsabgeordneter und Landrat. Das konnte man zwar nachlesen. Es war aber bisher nicht so deutlich, welche Rolle er gespielt hat. Bei ihm auf jeden Fall die Vernunft gesiegt.