Dass Politik und Gesundheit schon im 16. und 17. Jahrhundert in einem engen Wechselspiel standen und die Gesundheitsfürsorge eine wichtige Rolle für die Stabilität der Gesellschaft spielte, konnte die Historikerin Dr. Annemarie Kinzelbach bereits in ihren ersten wissenschaftlichen Arbeiten am Beispiel von Überlingen zeigen. Über neue Erkenntnisse berichtete sie nun im Rahmen der Vortragsreihe zum Jubiläum 1250 Jahre Überlingen. Die Historikerin erörterte die Handlungsmöglichkeiten der verschiedenen Akteure, das Entstehen von institutionalisierten Strukturen im Dienst der Gesundheit und schließlich die Bemühungen zur Gewinnung von Menschen mit medizinischer Kompetenz.

Zu den Institutionen gehörten unter anderem das Heilig-Geist-Hospital und die frühen Bäder, die es in der Fischerhäuservorstadt und am Rand des heutigen Münsterplatzes gab. Schon 1519 hatte Lorenz Fries und 1571 Gallus Etschenreuther die Wirksamkeit einer Bädertherapie in Überlingen bei gewissen Gebrechen gepriesen, wie der „Verunreinigung“ innerer Organe oder bei Nieren- oder Blasensteinen.

Stadt beschäftigt Wundärzte und Steinschneider

Wenn diese milde Methode nicht wirkte, mussten die sogenannten Wundärzte und die Bruch- oder Steinschneider ran. „Die Stadt hat sich hier immer einige unter ihren Beamten gehalten“, betonte Kinzelbach. Denn nicht alle Städte konnten sich zu dieser Zeit studierte Ärzte leisten. Mit angelernten chirurgischen Methoden versuchten sie, die Blasen- oder Nierensteine zu entfernen. Was Kinzelbach schilderte, erinnerte an die Erzählungen aus dem Roman „Medicus“.

Apotheker sammelt 233 Pflanzen in seinem Herbarium

Das nahezu einzigartige Herbarium des Apothekers Johann Jakob Han aus dem Jahr 1594 offenbart die damaligen botanischen Kenntnisse und das Wissen um die Wirksamkeit vieler Kräuter. Genau 233 Pflanzen umfasste dessen Sammlung „lebendiger Kreiter“, wie er sie genannt habe. Sie stelle im Grund eine Art „Vermessung der lokalen Natur“ dar, formulierte Kinzelbach, und sah in diesen Kenntnissen zugleich einen Beitrag zur Festigung des Herrschaftsanspruches.

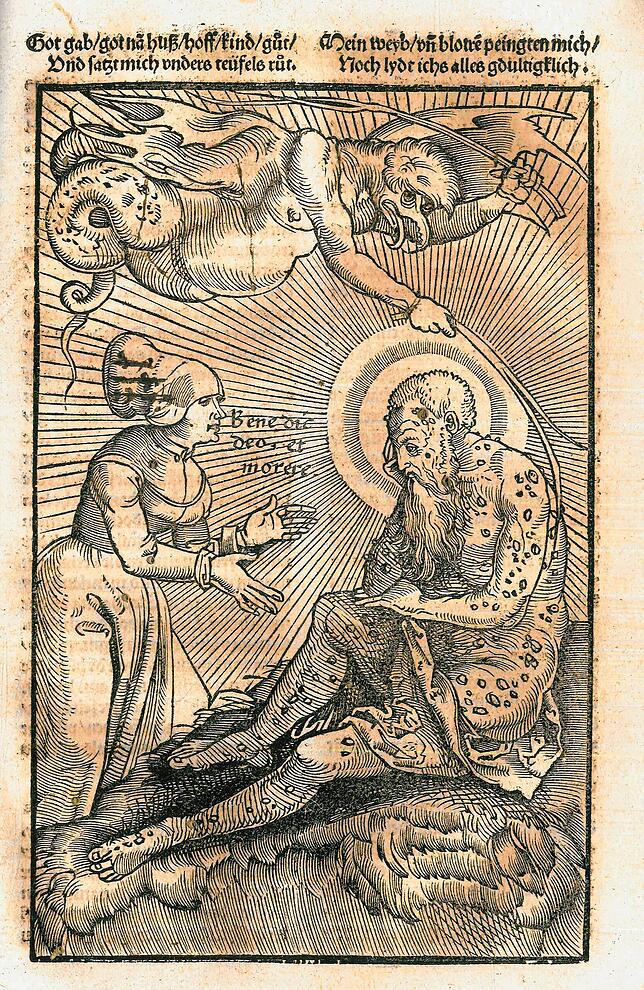

Wie der Rat der Stadt seinen Einfluss ausüben konnte, schilderte die Medizinhistorikerin an konkreten Beispielen. So sei ein Jerg Wagner, Beschäftigter des Spitals, im Jahr 1543 in Sipplingen nach Konstanz „entführt“ worden, um dort auf eine Lepra-Erkrankung untersucht zu werden. Nachdem er dort als vermeintlicher „Sondersiecher“ diagnostiziert worden sei, habe sich Wagner an den Überlinger Rat gewandt. Der sei eingeschritten und habe eine erneute Untersuchung in Überlingen durch den Stadtarzt veranlasst, der ihn entlastet habe.

Auch Almosenempfänger konnten Hilfe in Anspruch nehmen

Kinzelbach betonte: Eine echte Klassenmedizin habe es im 16. und 17. Jahrhundert in Überlingen im Grunde nicht gegeben. Auch Almosenempfänger, die die Leistungen von Wundärzten nicht bezahlen konnten, hätten deren Hilfe durchaus in Anspruch nehmen können. Die Referentin schilderte beispielsweise den Fall einer armen schwangeren Frau, die sich beim Rat der Stadt beschwert habe, dass ihr eine wohlhabendere Bürgerin mit Wehen vorgezogen worden sei – obwohl sie sich zuerst bei der Hebamme gemeldet habe. Die Stadtoberen hätten dies tatsächlich zum Anlass genommen, der Hebamme eine Rüge auszusprechen und sie zu ermahnen, sich künftig an die Reihenfolge zu halten.

Auch Fachleute im Publikum lernten beim Vortrag dazu

Gut war es, dass Kinzelbach noch ausreichend Zeit für Fragen ließ. Selbst lokale Experten konnten bei dem Vortrag noch etwas lernen. Wie der Mediziner Claus van de Loo einräumte, dem der Krankheitsbegriff Podagra völlig neu war. Es handle sich dabei wohl um eine Art Gicht, klärte Annemarie Kinzelbach auf, die allerdings mit dem heutigen Krankheitsbild nicht direkt zu vergleichen sei. Aus diesem Grund verwende sie stets die alten, kaum bekannten Begriffe. Gleichzeitig räumte sie mit der beliebten Erzählung auf, dass der Blatterngraben seinen Namen davon habe, dass ansteckend Kranke hier eingesperrt worden seien. Tatsächlich habe es ein Blatternhaus am Rande des Dorfes gegeben. Nach diesem Haus sei wohl der Grabenabschnitt benannt worden. Eingesperrt worden sei dort allerdings niemand.

„Man musste sich schon damals um seine Untertanen kümmern“

(Wie) wirkt Ihr Thema bis in die heutige Zeit?

Man muss zwischen der Stabilität einer Gesellschaft und der Fürsorge für Kranke und Arme einen engen Zusammenhang sehen. Das gilt nach wie vor, wie wir auch in der Covid-Pandemie jetzt sehen konnten. Man musste sich schon damals um seine Untertanen kümmern. Sonst sind sie einem davon gelaufen. Schon damals sah man auch, wie wichtig der Austausch von Wissen ist und dass man Personen braucht, die bereit sind, sich füreinander einzusetzen.

Welchen persönlichen Zugang oder Bezug haben Sie zum Thema?

Das Thema ist allgemein mein wissenschaftliches Thema, das mich seit Jahrzehnten umtreibt. Das interessiert mich bis heute. Besonders erschrocken war ich bei Forschungen an der TU München, die sich noch mit den Gehirnuntersuchungen der Nationalsozialisten befasst haben.

Was hat Sie bei der Beschäftigung mit dem Thema am meisten überrascht?

Im Unterschied zu vor 30 Jahren habe ich inzwischen erkannt, welch wichtige Rolle die Religion spielt in dieser Gesellschaft und in der Politik. Zum anderen kann ich die gleichen Quellen, die ich vor 30 Jahren schon kannte, heute durch das, was ich dazu gelernt habe, in einem viel weiteren Kontext der Region sehen.