Was wird aus dem geplanten Atelierhaus auf dem Kramer-Areal? Mit dieser Frage haben sich die beiden Architekten Maria Covrig und Daniel Koller aus Wien einen Monat lang beschäftigt. Sie wohnten und arbeiteten den Juli über im Omega B, einem Kunstatelier in der Hafenstraße. Sie haben hier auf Einladung des Vereins Kulturschutzgebiet Residenz bezogen und werden deshalb als „Residenten“ bezeichnet. Am Sonntag stellten die beiden ihre Ergebnisse vor und luden zu einer Stadtwanderung ein, die in der Hafenstraße begann und auf dem Kramer-Gelände endete.

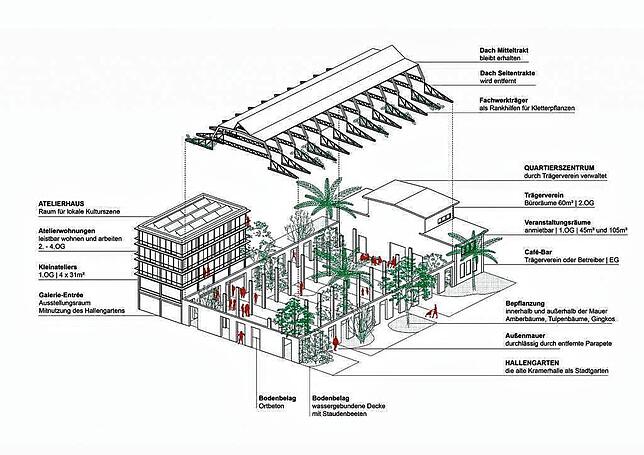

„In unserem Fokus steht die zentrale Industriehalle mit ihrem repräsentativen Kopfbau – das einzige Bestandsgebäude, das erhalten bleibt“, erläutern die beiden. Das Gelände gehört der Wacker Neuson Group, die dort ein neues Stadtquartier entwickeln möchte. Wie das aussehen könnte, wurde bei einem städtebaulichen Wettbewerb in zwei Phasen ermittelt, an dem auch Bürger beteiligt waren. Das Büro Studio Urbanek aus Wien ging 2023 als Sieger hervor. Dessen Entwurf sieht vor, das Gebäude mit der angrenzenden Halle sowie einem neu gebauten Atelierhaus zum soziokulturellen Quartierszentrum zu machen.

Maria Covrig und Daniel Koller haben für ihren Rundgang einen kleinen Kiosk gebaut, der gedruckte Informationen sowie Getränke bereithält und als Rednerpult oder Treffpunkt fungiert. Die fahrbare Konstruktion ist aus gebrauchten Teilen zusammengebaut und liefert so ein Beispiel für zirkuläre Bauweise. Damit ist gemeint, dass vorhandene Bausubstanz und Materialien genutzt und so Kosten und Ressourcen gespart werden. Beide Architekten hoffen, dass dieses Prinzip beim Neubau des Atelierhauses angewendet wissen.

Ökologisch wertvoll

„Durch Abriss entsteht Abfall, den man als Müll oder Ressource wahrnehmen kann“, berichtet Maria Covrig an der letzten Station auf dem Kramer-Gelände. Die beiden attestieren dem verbauten Material einen guten Zustand. „Der Bestand an seriellen Materialien, wie die Stahlträger, sind ein großes Potenzial. Viele Materialien sind in großer Stückzahl, gut zugänglich, oft sortenrein und von hoher Langlebigkeit vorhanden“, fügt Daniel Koller an. Als Herausforderung bei der Nutzung nennen die beiden die nötige Zertifizierung, die Lagerung, die Etablierung neuer Prozesse sowie die Aufbereitung. Koller fügt den ökologischen Aspekt der zirkulären Bauweise an, bei der viel CO₂ eingespart werde. „Das Projekt könnte ein Vorzeigeprojekt mit Signalwirkung in der Region werden“, bezieht er sich auf die Außenwirksamkeit.

Zur Frage der Finanzierbarkeit eines Atelierhauses hatte sich vorab schon Rainer Nootz, geschäftsführender Vorstand der Genossenschaft Neuwerk, geäußert. In Konstanz hat diese eine alte Industrie-Immobilie gekauft und saniert. Mieter und Nutzer stammen aus den Bereichen Gewerbe, Kunst und Kultur sowie Handwerk. „Es müssen auch Dinge entstehen, die Geld einbringen“, macht Nootz deutlich. Da müssten die Künstler umdenken – auch beim Neuwerk habe man sich „zusammenraufen“ müssen. In Konstanz gibt es den Verein Neuwerk sowie die Genossenschaft als Betreiber, beschreibt er das Modell. Dies sichere klare Strukturen und Zuständigkeiten sowie eine betriebswirtschaftliche Sichtweise als Ergänzung zur künstlerischen.

Bürgermeister privat da

Auf welcher Basis so ein Modell in Überlingen auf dem Kramer-Gelände möglich wäre, wird Thomas Kölschbach gefragt, der als interessierter Bürger an dem Rundgang teilnimmt. Der Baubürgermeister hatte kurz die Genese des Projekts geschildert und betont, „Ziel ist es, den identitätsstiftenden Bau zu erhalten“. Er sagte: „Das muss aber bezahlbar sein.“ Es gehöre naturgemäß nicht zu den Zielen eines Investors, ein soziokulturelles Zentrum zu errichten und zu betreiben. Daher wäre die vom Kulturschutzgebiet vorgeschlagene Nutzung eines Atelierhauses nur denkbar, wenn die Fläche von Eigentümer Wacker Neusson an die Stadt geht.

Auf die Frage von Daniel Koller, ob er Möglichkeiten sehe, eine Genossenschaft zu gründen nach Konstanzer Vorbild, antwortet Kölschbach: „Das ist denkbar, wenn die Stadt Eigentümer ist.“ Die Entscheidung, wie es weitergehe, liege bei den Gemeinderäten, dem könne er nicht vorgreifen.

Residenzen öffentlich gefördert

Auch Stefan Feucht, Leiter des Kreiskulturamts, gehört zu den Gästen, die sich vor Ort über das kreative Projekt informieren. Die drei vom Verein Kulturschutzgebiet vergebenen Residenzen werden von der Kunst- und Kulturstiftung des Bodenseekreises sowie den Kulturämtern des Kreises und der Stadt gefördert. Maria Covrig und Daniel Koller sind die ersten. „Das Konzept, dass Residenten von außen hier einen Monat arbeiten und ihre Perspektive einbringen, trägt zur Offenheit der Diskussion bei“, fügt er hinzu. Davon könne der gesamte Bodenseekreis profitieren. Nach den aktuellen Arbeitsbedingungen von Künstlern führt er die angespannte Immobilien- und Mietsituation der Seegemeinden an, verweist aber auch auf die Tradition als beliebte Orte für Kunstschaffende. Erwartungen an die Politik dämpft er und verweist darauf, dass Kultur eine freiwillige Leistung ist. „Der Impuls sollte von der Bevölkerung und den Betroffenen kommen, die sich entsprechend bemerkbar machen müssen“, gibt Feucht den Kreativen mit auf den Weg.

Zu Anfang des Rundgangs hatte bereits Herbert Dreiseitl, Stadtrat und Landschaftsarchitekt, eine Lanze für die Kultur gebrochen. Wirtschaftlich erfolgreiche Städte seien meistens auch kulturell aktive Städte. Eine lebendige Kulturszene übe eine Anziehungskraft auf Fachkräfte, intelligente und kreative Menschen aus. Das Kramer-Areal gehört für Herbert Dreiseitl zum kulturellen Gedächtnis der Stadt. „Hier haben viele Väter und Großväter der Überlinger gearbeitet“, fügt er an. Er habe beobachtet, dass sich viele ehemalige Kramer-Beschäftigte hier treffen. „Das Gebäude gehört zur DNA der Stadt, daher haben wir bei dem Wettbewerb dafür gekämpft, dass das Gebäude erhalten bleibt.“