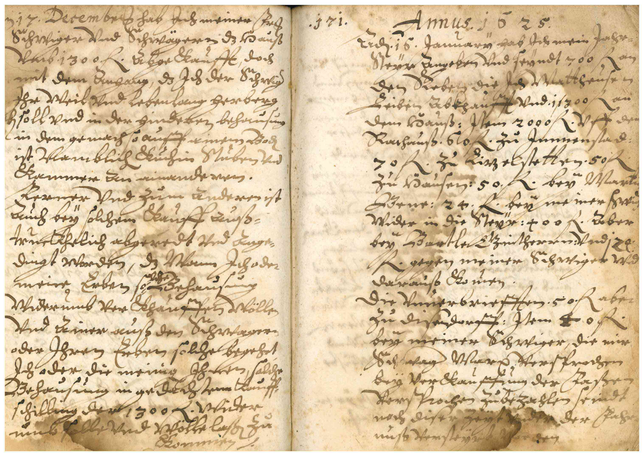

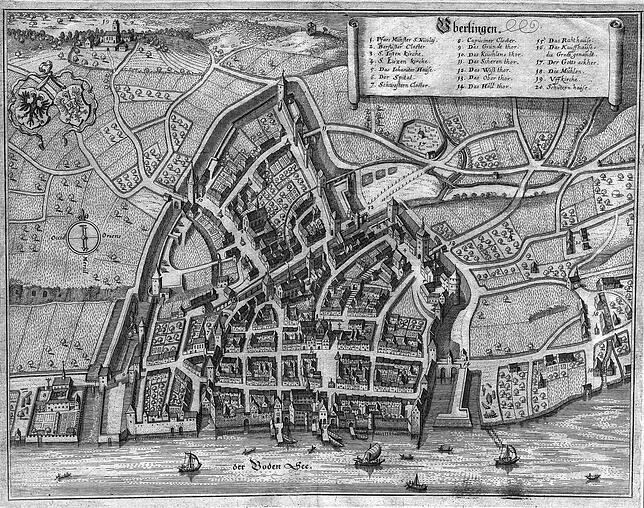

Stadtgeschichtlich war 1625 in Überlingen ein Jahr ohne Besonderheiten: keine neuen Bauwerke, keine prominenten Besucher, keine herausragenden Ereignisse. Und doch notierte der Lehrer und Chronist Sebastian Pfau eine Besonderheit, die das Jahr von allen anderen unterschied: „1625 ist ein verkehrt jar in allen dingen.“

Pfau meinte mit dem „verkehrten Jahr“ vor allem das Wetter. Zu Weihnachten hätten Drosseln gebrütet, zu Pfingsten sei Schnee gefallen, schrieb der Lateinlehrer in sein Tagebuch, das im Überlinger Stadtarchiv aufbewahrt wird. Die Felder litten darunter, dass die Natur aus dem Rhythmus geraten war. Das Korn sei nicht „wohl geraten“. Teuerung und Hunger griffen um sich. In den Kirchen wurde emsig gebetet, doch die Not nahm nicht ab. Für Pfau, der von 1600 bis 1632 vor allem das Wetter beobachtete, war klar, dass dieses verkehrte Jahr als Strafe Gottes verstanden werden musste – eine Strafe für die Sünden der Menschen.

Als die Pest zurückkehrte

Gewitter, Donner und Blitz beschreibt Pfau als schrecklich. Und klagte über mindere Qualität von Früchten und Wein. Was Pfau 1625 nicht wusste: Auch die Jahre danach sollten keine Entspannung bringen: Regen und kalter Sommer, harte Winter. Die Zeiten seien beschwerlich geworden, notierte Pfau Ende der 1620er-Jahre nach einer Folge von Jahren, in denen die Menschen in Überlingen mit Hunger, Teuerung und der Rückkehr der Pest lebten.

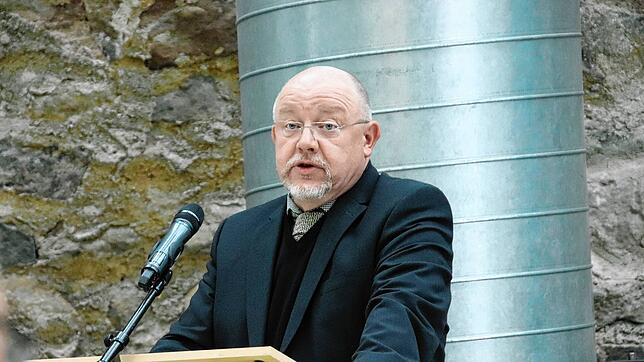

Für Professor Johannes Dillinger lässt sich die Krise von 1625 nur im größeren Zusammenhang verstehen. Der Historiker verweist auf die „Kleine Eiszeit“, die Europa speziell im 16. und 17. Jahrhundert heimsuchte. Kürzere Sommer, härtere Winter und häufigere Missernten verstärkten die Spannungen in den damaligen, vom Wetter abhängigen Agrargesellschaften. Sogar den Dreißigjährigen Krieg (1618-48) sieht Dillinger im Klima verankert. „Warum sind die Schweden nach Süden marschiert, nicht gegen ihren Erzfeind Dänemark? Denen war es zu kalt!“

Was der Überlinger Chronist Pfau damals verkehrt und beschwerlich fand, relativiert heute Johannes Dillinger. Mag das Jahr sich für die Einheimischen noch so verkehrt angefühlt haben, im Vergleich zu den Menschen in anderen Orten in der Region sei es den Überlingern stets besser gegangen.

Überlingen first

Der führende Hexenforscher Dillinger verweist auf die besondere Rolle der Stadt als Agrarhandelszentrum mit den beiden Haupthandelsgütern Getreide und Wein. Bevor das heimische Getreide von Überlingen über den See in die heutige Schweiz ging (damals: Eidgenossenschaft), hatten die Bürger der Stadt ein Vorkaufsrecht. „Überlingen first“ habe quasi gegolten. Aber nicht im Sinne von Raffgier: Jeder Überlinger bekam haushaltsübliche Mengen. Spekulieren oder das Horten von Vorräten war unmöglich.

Der damalige Stadtrat habe den Markt geregelt und im Sinne der Stadt als kluger Verwalter agiert. Als Rat einer Reichsstadt war das Gremium weitgehend unabhängig, nur dem Kaiser unterstellt. „Und der war weit weg.“ Die Stadtväter regierten (auch aus eigenem Interesse) so, dass die Menschen zufrieden sind und sich möglichst Stabilität einstellt – die der Abhängigkeit vom Wetter wegen stets fragil war: „Auch ein reicher Bauer war damals nur zwei Missernten vom Hungertod entfernt.“

In vielen Regionen, auch in Überlingen, lösten Hunger und Missernten Wellen von Hexenverbrennungen aus. Die 1620er- und 1630er-Jahre markieren nach Dillingers Einschätzung eine Hochzeit der Hexenverfolgung. Die Prozesse und Verbrennungen hätten der Obrigkeit als Ventil gedient, öffentlichen Druck abzulassen. War dieser Druck besonders groß, sei die vermeintliche Hexe mitunter sofort gefoltert worden. Das Recht sei in jener Zeit auch nach damaliger Lesart „mit Füßen getreten“ worden, sagt Dillinger.

Der Krieg kam näher

Und doch gab es in Überlingen während des verkehrten Jahres 1625 keinen Hexenprozess. Fast erstaune das, schreibt Dillinger in seinem Buch über die Hexenverfolgung in Überlingen. Der Gelehrte nimmt an, dass der Rat der Reichsstadt angesichts des heraufziehenden Krieges vor allem versuchte, Unruhe zu vermeiden. Der Krieg hatte Überlingen noch nicht erreicht, aber es war abzusehen, dass sich das ändern würde.

Lange vor 1625 hatten die Ratsherren die Gefahr erkannt. 1617 trat Überlingen dem Schwäbischen Bund bei, einem Verteidigungs- und Schutzbündnis südwestdeutscher Reichsstädte und Fürstentümer. Auch diesen Schritt sieht Dillinger als Beleg für die Klugheit der Stadtväter. Die Obrigkeit habe die Krise kommen sehen – und selbst dann auf Hexenprozesse verzichtet, als 1625 das Wetter verrückt spielte. Statt zusätzliche Unruhe zu stiften, hielt der Rat seine Stadt zusammen. So blieb das Jahr für Überlingen zwar ein „verkehrtes Jahr in allen Dingen“, aber es wurde kein Jahr der Scheiterhaufen.