Einem extrem düsteren Kapitel der Stadtgeschichte hat sich Johannes Dillinger gewidmet. Der Historiker lehrt an der Oxford Brookes University und in Mainz und gilt als führender Hexenforscher. Anlässlich des Stadtjubiläums wurde er um einen Beitrag zur Hexenverfolgung in Überlingen für die Stadtchronik gebeten. Die Arbeit daran entpuppte sich als so ergiebig, dass er ein Buch aus seinen Forschungsergebnissen gemacht hat.

Bei der Vorstellung der Publikation im Museumssaal erläutert der Experte zuerst seine Vorgehensweise. Die erste Literaturrecherche hätte wenig erbracht, so Dillinger. Dann wandte er sich ans Stadtarchiv. „Dort kann man Schätze finden“, schwärmt der Historiker. Kaum habe er das Wort Hexen erwähnt, sei er mit Material „zugeschüttet“ worden. Auch in der Leopold-Sophien-Bibliothek und in den Beständen des Landes wurde er fündig. „Das schreit nach einer Publikation“, dachte sich Dillinger. „Ich will den Opfern der Ungerechtigkeit gerecht werden.“

Der Professor begann mit einigen Zahlen zum grausamen Geschehen. Von Beginn des 16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts fanden in Überlingen 42 Hexenprozesse statt. In 20 Fällen endeten sie mit einem Todesurteil, darunter auch für den einzigen angeklagten Mann. Vier Verdächtige starben in Haft. Im Vergleich zu anderen Orten im heutigen Baden-Württemberg sei das relativ wenig, ordnet Dillinger diese Zahlen ein. „Der Zeitgeist im 16. Jahrhundert beinhaltete, dass man fest an Hexen glaubte, das galt auch für Kirche und Staat.“

Zu den immer wieder genannten Vergehen der Angeklagten gehörte beispielsweise der Hexenflug, meist auf Tieren, der Hexentanz, vor den Toren der Stadt, Sex mit Dämonen oder der Schadenszauber, wie der gefürchtete Wetterzauber. „Das war eine ultimative Waffe in einer Agrargesellschaft“, führt der Professor aus. Auch wohlhabende Bauern konnten zwei Missernten in Folge in den Ruin treiben. Dank der relativ stabilen Wetterlage am See und wenigen Wetterkatastrophen, hielt sich die Hexenverfolgung in Überlingen in Grenzen. Anders im Neckarraum. Als dort der Weinbau große Probleme hatte, gab es Massenverfolgungen. „Je größer die Angst, desto größer der Verfolgungsdruck.“

In Überlingen kam häufiger der Hexenschuss zur Anklage. Opfer waren angeblich das Vieh auf der Weide oder Menschen nach einer schädigenden Berührung. Als Täter galten Menschen, die am Rande der Gesellschaft lebten, arm waren, bettelten oder sich prostituierten. Die juristische Basis für die Hexenprozesse bildetet das erste allgemeine deutsche Strafgesetzbuch von 1532, nach seinem Urheber Kaiser Karl V auch Carolina genannt. Es erlaubte zwar die Folter, gab aber vor, dass nur jemand verhaftet werden durfte, wenn Indizien vorlagen.

„Die Stadt hat das Recht mit Füßen getreten!“, fasst Dillinger zusammen. Alle 42 Verfahren in Überlingen wären auch nach damals geltendem Recht illegal gewesen. Überlingen war als Reichsstadt nur dem Kaiser unterstellt – und der war weit weg. Damit fehlte die Kontrollinstanz. Den Prozess führten stets zwei Turmherren, ehrenamtliche Stadträte ohne juristische Ausbildung. Für die Beklagten gab es keinen Rechtsbeistand. Eigentlich sei der Rat nicht besonders an der Verfolgung von Hexen interessiert gewesen, berichtet Dillinger. Der Stadtrat reagierten nur auf Gerüchte. Wurden sie zu laut, schlug er zu, um wieder Ruhe und Ordnung herzustellen. Der Experte beschreibt die Prozesse als eine Art Ventil, das nur funktionierte, wenn es zur Verurteilung kam.

„Das war eine katastrophal schlechte Prozessführung“, sagt Dillinger. Es wurden Kinderzeugen gehört und bei Zeugenaussagen reichte das Hörensagen als Beleg, was damals schon ein Unding war. Die Folter galt als Beweiserhebung. Allerdings führte auch das nicht Gestehen unter Folter nicht zum Freispruch. In den Fällen, in denen Juristen hinzugezogen wurden, führte das immer zum Abbruch des Verfahrens. Erst nach einem vernichtenden juristischen Gutachten machte der Stadtrat dem schließlich ein Ende. Die Verfolgung hörte zwar auf, aber die Suche nach dem Bösen reichte bis ins 19. Jahrhundert, sagt Dillinger und fügt an: „Ich frage mich, ob sie vorbei ist.“

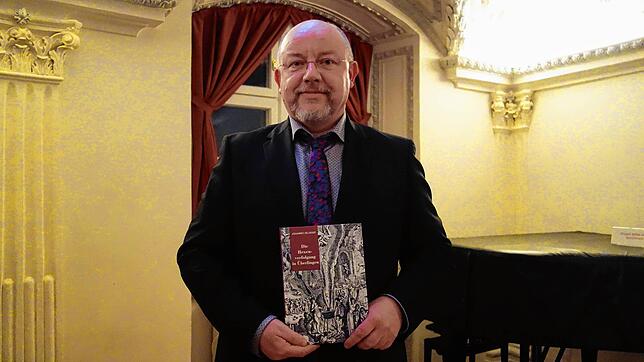

Der Autor und sein Buch

- Johannes Dillinger studierte Geschichte, katholische Theologie und Pädagogik in Tübingen und in Norwich. Für seine Dissertation an der Universität Trier unter dem Titel „Böse Leute: Hexenverfolgungen in Schwäbisch-Österreich und Kurtrier im Vergleich“ erhielt er den Friedrich-Spee-Preis. Dillinger lehrt als ordentlicher Professor für die Geschichte der Frühen Neuzeit in Oxford (Brookes) und als außerordentlicher Professor für Geschichte der Neuzeit und Landesgeschichte an der Universität Mainz. Darüber hinaus ist er international als Gastdozent gefragt.

- Das Buch „Die Hexenverfolgung in Überlingen“ von Johannes Dillinger ist im November 2023 im Gmeiner-Verlag erschienen. Es umfasst 128 Seiten und kostet 15 Euro.