Spätestens seit der Schließung des Bad Säckinger Spitals treibt die Bürger im westlichen Landkreis Waldshut eine Sorge um: Wie steht es in der Zukunft um die Krankenhausversorgung, wenn mir oder einem Angehörigen etwas passiert? Dass die Notaufnahmen der verbliebenen Krankenhäuser stellenweise überlastet sind – diese Erfahrung haben der Wehrer Jürgen Waschniewski und seine Schwester machen müssen, als sie Ende vergangenen Jahres ihre Mutter in die Lörracher Notaufnahme gebracht haben. Was sie dort erlebt haben, hat die beiden veranlasst, sich an den SÜDKURIER zu wenden und ihren dramatischen Fall zu schildern.

Mehr Patienten aus dem Kreis Waldshut

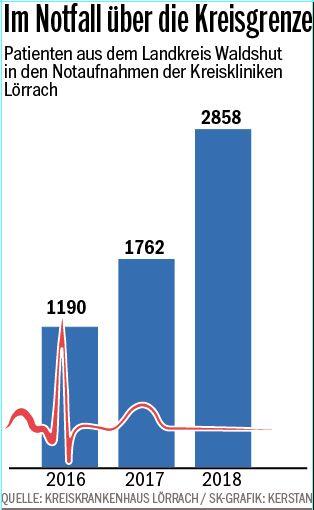

Vor allem die drei Kreiskliniken in Lörrach, Rheinfelden und Schopfheim haben für die Bürger in Wehr und Bad Säckingen als mögliche Anlaufstelle an Bedeutung gewonnen. Mit Folgen: Die Patientenzahlen aus dem Kreis Waldshut haben in den vergangenen Jahren in den drei Notaufnahmen stetig zugenommen, wie die Statistik des Kreisklinikums Lörrach zeigen: Wurden im Jahr 2016 noch knapp 1200 Fälle gezählt, stieg diese Zahl im Jahr 2017 auf fast 1800 an. Zur Erinnerung: Im September 2016 waren die OP-Säle im Bad Säckinger Spital geschlossen worden, in der Folge war auch die Notaufnahme nicht mehr arbeitsfähig. Mit der endgültigen Schließung des Säckinger Krankenhauses schnellten die Zahlen noch weiter nach oben: 2858 Fälle wurden 2018 in den drei Notaufnahmen im Kreis Lörrach behandelt also mehr als doppelt so viele wie noch zwei Jahre zuvor. „Die meisten wurden natürlich im Kreiskrankenhaus Rheinfelden gezählt“, so der Chefarzt der Inneren Medizin in Lörrach, Professor Hans-Heinrich Osterhues. Auch wenn das Klinikum eine Kreiseinrichtung sei, fühle man sich natürlich auch für Patienten aus dem Randbereich der beiden Kreise verantwortlich. Die Notaufnahme wurde deshalb personell aufgestockt, sowohl bei Ärzten also auch beim Pflegepersonal, erklärt der Ärztliche Direktor Christian Hamel.

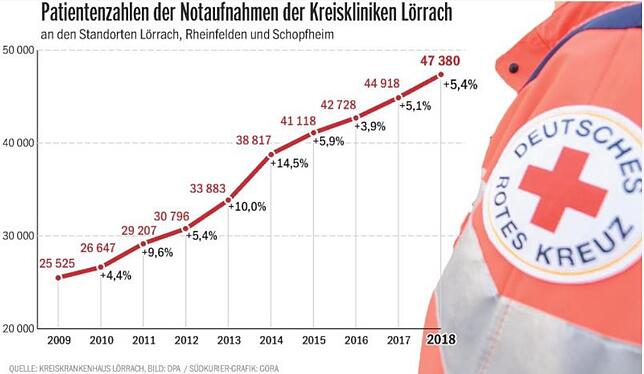

Die Zunahme der Patientenzahlen aus dem Nachbarkreis ist aber nicht die einzige Herausforderung für die Lörracher. Auch insgesamt werden seit zehn Jahren stetige Steigerungsraten der Fälle dokumentiert. Im Vergleich zu 2009 stieg die Zahl aller Patienten in den Notaufnahmen bis 2018 um sage und schreibe 86 Prozent, das sind durchschnittlich 7,1 Prozent pro Jahr. Ein Phänomen, das nicht nur in Lörrach, sondern bundesweit feststellbar sei, so Osterhues.

Kliniken suchen Kontakt zu Hausärzten

Die Ursache des Problems ist also nicht allein in der Bad Säckinger Spitalschließung zu sehen. „Es ist ein systemischer Fehler, der zur Überlastung führt“, erklärt Professor Osterhues. Viele Patienten nutzten heute die Notaufnahme als Alternative zum Facharztbesuch. Statt sich mit dem hausärztlichen Überweisungsschein Termine bei Fachärzten zu holen, gehen sie lieber in ein Krankenhaus, wo alle Fachrichtungen gebündelt sind. Die Wartezeit für eine Computertomographie kann beispielsweise bei einem Facharzt mehrere Wochen betragen, im Krankenhaus geht es bei der entsprechenden Indikation deutlich schneller. Der Ärztemangel und die damit einhergehende Überlastung der Fachärzte führen somit letztlich auch zu einer Verstopfung der Notaufnahmen der Krankenhäuser – und dies vor allem im ländlichen Raum.

Sogar Hausärzte schickten ihr Patienten mitunter in die Notaufnahme statt sich um einen regulären Behandlungstermin zu bemühen, berichtet Dr. Christian Hamel. Das Lörracher Kreiskrankenhaus lädt deshalb regelmäßig Hausärzte zum Austausch ein – auch die Mediziner aus Bad Säckingen und Wehr. „Das Ziel ist, aus ungeplanten Fällen für uns geplante Prozesse zu machen“, so Hamel, wohlwissend, dass die Kapazitäten der stationären Betten auch begrenzt sind. Ein Krankenhaus gilt bei einer Belegung von 82 Prozent als voll. Laut ärztlichem Direktor ist das Kreiskrankenhaus zu 90 Prozent ausgelastet. Trotz der guten Auslastung seien auch in Lörrach von der Landespolitik Betten gestrichen worden, berichtet sein Kollege Professor Hans-Heinrich Osterhues.

„Die Veränderung der Krankenhauslandschaft ist politisch gewollt“, sieht der Mediziner die Verantwortlichen in Stuttgart und Berlin. Er hält eine gemeinsame konzertierte Aktion aller Beteiligten zum Wohle der Patienten für wünschenswert. Damit trifft der Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin auch die Meinung von Jürgen Waschniewski: Er sieht vor allem die Politik in der Pflicht, die Krankenhausstrukturen wieder zu verbessern. Deshalb will er sich mit seinem konkreten Fall nun an die regionalen Abgeordneten wenden.

Notaufnahme wird öfter zum Regelfall

Über ein Drittel der Patienten nutzt die Notaufnahme, um den Besuch normaler Arztpraxen zu vermeiden – auch wenn die Betroffenen ihre Beschwerden nicht für lebensbedrohlich halten. Das ergab eine repräsentative Umfrage für den „Spiegel“. 38 Prozent aller Befragten gaben an, Notfallambulanzen auch an Werktagen anzusteuern. Mehr als 40 Prozent erklärten, dass sie sich in der Klinik medizinisch besser versorgt fühlten. Viele wollen zudem Wartezeiten beim Facharzt vermeiden, hieß es. So haben fast ein Viertel der Befragten darauf verwiesen, dass die Untersuchung in der Notaufnahme auch ohne vorherige Terminabsprache möglich sei.