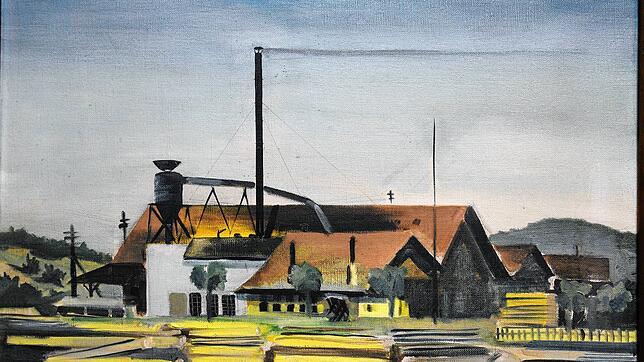

Unweit des Laufenburger Grenzübergangs parken neben dem Automaten-Spielcasino Number One Lastzüge im Matsch. Autos fahren auf der L 154 daran vorbei. Auf der im städtischen Bebauungsplan als Laufenpark-Ost bezeichneten Brache soll einmal ein Obi-Baumarkt mit Gartenzentrum errichtet werden.

Bis zu seinem Abriss im Januar 2016 stand hier über 140 Jahre lang ein großes Sägewerk. Es gehörte ab 1920 der jüdischen Familie Löwenstein.

Der ehemalige Geschichtslehrer Manfred Fögele berichtet, was man sich in Laufenburg lange über die Löwensteins erzählte: Die Nazis hätten sie enteignet, die Familie sei nach Amerika emigriert, nach dem Krieg hätten die Löwensteins ihren Besitz wieder zurückerhalten und die Dampfsäge schließlich verkauft.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit

Denn in die rettenden USA schafften es nur die jüngeren der sechs Löwenstein-Geschwister. Siegfried, der Älteste, der Geschäftsführer der Dampfsäge war, sowie seine Frau Emilie wurden von den Nazis 1942 in ein Vernichtungslager nach Ostpolen deportiert. Dort verliert sich ihre Spur.

An beide Nazi-Opfer erinnert künftig ein sogenannter Stolperstein. Er wird am 5. März auf Initiative von Manfred Fögele und seines Lehrerkollegen Malte Thomas vor dem letzten Laufenburger Wohnsitz der Löwensteins verlegt.

Stolperstein-Verlegung am 5. März

Wer aber waren Siegfried und Emilie Löwenstein?

Wir wissen wenig über Siegfried und Emilie Löwenstein. Weder der Zeitpunkt noch der Ort ihres Todes sind bekannt. Persönliche Dokumente fehlen. So ist es bei den meisten der vielen Millionen Menschen, die in den 1930er und 1940er Jahren von den Nazis aufgrund deren rassistischer Ideologie zuerst stigmatisiert und diskriminiert, dann ausgeraubt, verfolgt, deportiert und schließlich namenlos ermordet wurden.

Siegfried Löwenstein wird 1875 in Rexingen bei Horb geboren, er hat fünf Geschwister. Seine Frau Emilie, geborene Rosenthal, kommt 1883 in Beerfelden im Odenwald als eines von sieben Geschwistern zur Welt. Beide sind jüdischen Bekenntnisses. In Rexingen wie Beerfelden, wo ihre Familien herkommen, existieren seit Jahrhunderten jüdische Gemeinden. Wann Siegfried und Emilie sich kennenlernen und heiraten, wissen wir nicht. Das kinderlose Ehepaar zieht nach dem Ersten Weltkrieg von Bad Cannstatt nach Kleinlaufenburg. Seit dem 30. Januar 1919 ist Siegfried Löwenstein hier gemeldet. Er ist zu diesem Zeitpunkt 43, sie 35 Jahre alt.

Ab 1920 in Kleinlaufenburg

Die direkt an der Grenze zur Schweiz gelegene badische Kleinstadt Kleinlaufenburg hat zu dieser Zeit keine 800 Einwohner. Nur fünf Jahre zuvor ist 1914 eine kurze Stecke rheinabwärts zwischen dem Schweizer Großlaufenburg und Rhina das erste quer zum Fluss stehende Laufkraftwerk vollendet worden. Es ist eine technische Innovation und Vorbild für alle später errichteten Flusskraftwerke.

In seiner Nähe siedeln sich mit der Elektro Nitrum und der Ferro zwei große Industriebetriebe an. Östliche der Stadt produzieren seit den 1890er Jahren zwei Großwebereien. Und bereits seit Ende der 1870er Jahre steht hier in unmittelbarer Nachbarschaft des Güter- und Personenbahnhofs ein großes Sägewerk. Dieses erwerben die Gebrüder Siegfried und Salomon „Sally“ Löwenstein zusammen mit Salomons Ulmer Schwiegervater Jakob Fröhlich 1920.

Als Geschäftsführer des Dampfsägewerks Kleinlaufenburg gehört Siegfried Löwenstein zur Wirtschaftselite des Städtchens. Zusammen mit seiner Frau Emilie lebt er in einer dreistöckigen Villa am Südrand des Firmengeländes.

Er kauft bei den Waldbesitzern der Umgebung Holz auf, das sein Sägewerk zurechtsägt, hobelt und als Bauholz verkauft. Zu seinen Kunden gehört sicherlich auch die Stadt Kleinlaufenburg, beziehungsweise Laufenburg (Baden), wie sie seit 1930 offiziell heißt. Denn unter dem seit 1924 amtierenden Bürgermeister Alois Häffner nimmt die öffentliche wie private Bautätigkeit in der Stadt stark zu.

Mit den Nazis ändert sich alles

Als Adolf Hitler und dessen Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 an die Macht kommen, ändert sich für die Löwensteins fast alles zum Schlechten. Antisemitismus ist in Deutschland nun nicht mehr die politische Ansicht einiger Wirrköpfe, sondern offizielle Staatsdoktrin.

Auch Siegfried und Emilie Löwenstein bekommen dies zu spüren. Bereits 1933 beklagt sich Alfred W., ein innerörtlicher Konkurrent Löwensteins, in der NS-Zeitung „Der Alemanne“ über die angebliche Bevorzugung des „Juden“. Darauf habe ihm Löwenstein Rache geschworen und fortan bei den Bauern sämtliches Rundholz aufgekauft, so dass seinem eigenen Sägewerk zu wenig geblieben sei.

„In den Jahren 1924 bis 1936 hatte ich sehr schwer unter dem Juden zu leiden.“Alfred W.

Diesen Satz schreibt W. im September 1938 an das Badische Finanz- und Wirtschaftsministerium. Besonders erbost ihn, dass „der Jude Löwenstein“ 1933 den Auftrag zur Lieferung von Brettern für den Umbau der katholischen Kirche im benachbarten Luttingen erhalten hat.

Nach der sogenannten Reichspogromnacht verschleppen Polizisten und Angehörige von NS-Organisationen rund 30.000 Männer in Konzentrationslager. Darunter ist auch Siegfried Löwenstein.

Inhaftierung in Dachau

Der Laufenburger Geschäftsmann wird am 11. November als sogenannter „Aktionsjude“ zur „Schutzhaft“ in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert.

Andere Inhaftierte schildern später, wie die Inhaftierung in Dachau abläuft: Zuerst werden die Personalien aufgenommen und Fotos gemacht. Dann müssen die Häftlinge im Badehaus einem Arzt Meldung erstatten, wobei es Ohrfeigen setzt, wenn dies nicht laut genug erfolgt.

„Nach der ‚Untersuchung‘ kamen wir aus dem warmen Badehaus, bekleidet nur mit einem kurzen Hemde, Socken, Hose und Drillichjacke ins Freie.“Schilderung eines Inhaftierten

Stehen die Männer auf dem Hof nicht stramm, versetzen ihnen die sie beaufsichtigenden SS-Männer Ohrfeigen und Stöße. Erst nach Mitternacht werden die Häftlinge in die Baracken eingewiesen. 200 kommen in einen für 50 Personen bestimmten Raum.

Siegfried Löwenstein, Häftlingsnummer 20690, bleibt fast einen Monat lang in „Schutzhaft“ und wird am 7. Dezember 1938 entlassen.

„Arisierung“ in Laufenburg

Wenige Tage danach verkaufen er, sein inzwischen in die Schweiz emigrierter Bruder Salomon und dessen Frau Johanna am 17. Dezember 1938 die Dampfsäge. Doch es ist nicht Konkurrent Alfred W., der – wie von ihm erhofft – von dem erzwungenen Geschäft profitiert.

Neue Eigentümer sind Anton M., ein Kaufmann aus Laufenburg, Josef W., ein Bankkaufmann und NSDAP-Funktionär aus Todtmoos, Carl H., ein Fabrikdirektor aus Haagen, und Albert F., ein Zimmermeister und Sägewerkspächter aus Schopfheim. Der Verkaufserlös in Höhe von 1,98 Millionen Reichsmark kommt auf ein Sperrkonto. Salomon Löwenstein wird nach dem Krieg im Restitutionsverfahren erklären, nie etwas von diesem Geld gesehen zu haben.

Der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Schopfheim, Kaufmann Otto B., teilt am 9. Februar 1939 dem Laufenburger Bürgermeister Häffner mit, dass die „Arisierung“ des Betriebs nun genehmigt sei.

„Es liegt im Interesse des Betriebes, wenn der (neue, M.V.) Geschäftsführer, Herr Anton M. unverzüglich die von Herrn Siegfried Löwenstein noch innehabende Wohnung übernehmen kann“Geschäftsführer der IHK am 9. Februar 1939

Dies schreibt B. an den Bürgermeister und bittet diesen um Unterstützung für einen Wohnungstausch zwischen Löwenstein und M. Später wird auch B. Anteile an der Dampfsäge erwerben und so ebenfalls zum Arisierungsprofiteur werden.

Die neuen Eigentümer wechseln als erstes den zweiten Geschäftsführer der Firma aus und entbinden am 13. Februar 1939 den Löwenstein gegenüber stets loyalen Karl Müller seines Amtes.

„Das Dampfsägewerk Laufenburg ist nunmehr, wie erfreulicherweise gemeldet werden kann, in arische Hände übergegangen.“Meldung in der Lokalzeitung am 28. Februar 1939

Neue Geschäftsführer des Betriebs sind zwei der neuen Eigentümer, der Laufenburger Kaufmann Anton M. und der Schwörstädter Zimmermeister Albert F.

Der Umzug in Judenhäuser in Stuttgart

Siegfried und Emilie Löwenstein ziehen am 6. April 1939, mittlerweile 63 beziehungsweise 56 Jahre alt, von Laufenburg nach Stuttgart. Im Zuge der „Arisierung“ des Hausbesitzes dürfen „Juden“ ihre Wohnung nicht mehr frei wählen, sondern müssen in sogenannten „Judenhäusern“ leben.

Siegfried und Emilie Löwenstein wohnen zunächst in einem Haus an der Wernlinstraße 6, das Siegfrieds Bruder Moritz gehört. Im Herbst 1941 ziehen sie um in die Falkertstraße 88 zu einer Schwester von Emilie Löwenstein. Kurz danach beziehen sie eine Wohnung am Salzmannweg 8, wo Siegfrieds Bruder Moritz bis zu seiner Emigration lebte. Dies wird die letzte bekannte Adresse des Ehepaars sein.

Wannseekonferenz besiegelt das Schicksal des Ehepaars

Die Deportationszüge kommen

Anfang März 1942 ordert die Gestapoleitstelle Stuttgart bei der Reichsbahn einen Deportationszug. Als sein Ziel wird Izbica bestimmt, eine kleine Stadt in Ostpolen, etwa 70 Straßenkilometer südöstlich der Großstadt Lublin. Von den ursprünglich etwa 6000 Einwohnern Izbicas sind über 80 Prozent meist orthodoxe Juden. SS, deutsche Polizei und Zivilverwaltung deportierten ab 1940 tausende weiterer Juden aus den besetzten und annektierten Teilen Polens hierher.

Izbica wird zum „Ghetto ohne Mauern“

Nach Izbica werden nun Juden und als Juden Verfolgte aus Deutschland, Tschechien, Österreich, der Slowakei und Luxemburg deportiert. Am 13. März 1942 trifft der erste Transport mit über 1000 Menschen aus dem Ghetto Theresienstadt ein.

Die 1926 geborene Polin Janina Kić erinnert sich später daran, dass Bahnarbeiter in Izbica berichtet haben, was mit den nach Bełżec abtransportierten Menschen geschehen ist:

„Dass man dort Juden ermordete, das wussten unsere polnische Juden, währenddessen diejenigen aus dem Ausland, die man zu einem späteren Zeitpunkt hierher brachte, waren sich dessen völlig unbewusst, bis zu ihrem Ende.“Janin Kić

Kić beschreibt die Neuankömmlinge so: „Diejenigen, die man nach Izbica brachte, unterschieden sich sehr von unseren polnischen Juden. Sie unterschieden sich in allem: der Kultur, dem Aussehen, der Kleidung. Sie waren sehr wohlhabend gekleidet. Sie hatten keinen Kaftan. Dafür besaßen sie elegante Koffer, Rucksäcke.“

Juden aus Tschechien und der Slowakei können sich mit den Einheimischen aufgrund der ähnlichen Sprache noch verständigen. „Schlechter war das mit den deutschen Juden. Mit ihnen hatten wir keinen Kontakt, denn wir kannten ihre Sprache nicht“, erinnert sich Kić.

Das Datum der Deportation steht fest

Von ihrer auf 26. April 1942 festgesetzten Deportation erfahren Siegfried und Emilie Löwenstein etwa einen Monat vorher. Das Schreiben über die „Umsiedlung“ „nach dem Osten“ kommt von der Jüdischen Kultusvereinigung. Diese muss im Auftrag der Gestapo alle zur Deportation vorgesehenen Personen informieren.

Die Angeschriebenen müssen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Killesberg einfinden. Dort hat sich die für die Reichsgartenschau 1939 erbaute Ehrenhalle für den Reichsnährstand schon einmal bei der Deportation am 1. Dezember 1941 als Sammelstelle bewährt.

Literatur zum Thema

Polizeibeamte durchsuchen die Einbestellten und ihr Gepäck nach Bargeld, Devisen, Schmuck, Waffen und Munition sowie Gift. Erlaubt sind die Mitnahme lediglich eines Koffers oder Rucksacks mit entsprechendem Gepäckstück, bis zu zwei Wolldecken, ein Kissen und als einziges Zahlungsmittel Reichskreditkassenscheine im Wert von 50 Reichsmark. Auch Finanzbeamte sind im Sammellager zugegen, um die Vermögenserklärung der Deportierten zu überprüfen.

Vermögen fällt an den Staat

Gemäß einer Verordnung vom 25. November 1941 verliert jeder Jude „mit der Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts ins Ausland“ die deutsche Staatsangehörigkeit und sein Vermögen fällt an den Staat. Das Generalgouvernement, wie der von den Deutschen besetzte Teil Polens jetzt heißt, und in dem Izbica liegt, ist Ausland.

Gleich 626 anderen schleppen Siegfried und Emilie Löwenstein am 26. April 1942 dann ihr Handgepäck die 2,5 Kilometer vom Killesberg hinab zum Nordbahnhof, von wo aus der Reichsbahnzug Da 56 sie nach Izbica bringen soll. Sie sind jetzt 66 und 59 Jahre alt.

Links zum Thema

Es sind nicht nur Württemberger und Hohenzollern, deren das Deutsche Reich sich hier entledigt, auch Luxemburger und 75 Badener sind dabei. Letztere sind schon am Abend des 24. April von Karlsruhe ins Stuttgarter Sammellager gebracht worden und haben dort seitdem bewacht von Gestapo und SS auf Matratzenlagern ausharren müssen.

Einer der badischen Deportierten kommt ganz aus der Nähe Laufenburgs: Isak Günzburger, ein 56-jähriger geschiedener Arbeiter aus Albbruck, wie die Transportliste vermerkt. Ob er und das Unternehmerehepaar Löwenstein sich begegnet sind? Nach drei Tagen Fahrt kommt der Zug am 29. April 1942 in Izbica an.