„Kein Netz“. Wer am Hochrhein unterwegs ist und mit dem Handy telefonieren will, sieht diese Meldung immer wieder. Gespräche reißen ab, weil sich der Nutzer in einem Funkloch bewegt. Oder er rutscht ins Netz der Schweizer Nachbarn. Was teuer werden kann. Laut der jüngst in einer digitalen Medienkonferenz präsentierten Studie der drei Industrie- und Handelskammern im Regierungsbezirk Freiburg gibt es in der Region noch einige weiße Flecken. Sie sehen dieses Defizit besonders als einen Wettbewerbsnachteil der Unternehmen im ländlichen Raum. Und trotz des Fortschritts beim Ausbau des Mobilfunknetzes bleiben einige Gebiete unterversorgt.

Wettbewerbsnachteil für Unternehmen

„Eine halbe Stunde ungestört Gespräche zu führen, ist eine Herausforderung“, sagte Thomas Conrady, Präsident der IHK Hochrhein-Bodensee, noch bevor die Konferenz begann. Es gebe Funklöcher ohne Ende. Anhand der Daten der Bundesnetzagentur für die drei großen Mobilfunkanbieter hat die WIK Consult (Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste) im Auftrag der drei Industrie- und Handelskammern des Regierungsbezirks Freiburg die Versorgung mit dem 4G-Mobilfunkstandard (LTE) untersucht und die Analyse vorgelegt – auch mit Blick auf den Ausbau des Netzes mit dem neuen 5G-Standard.

In der Summe 180 Quadratkilometer ohne LTE

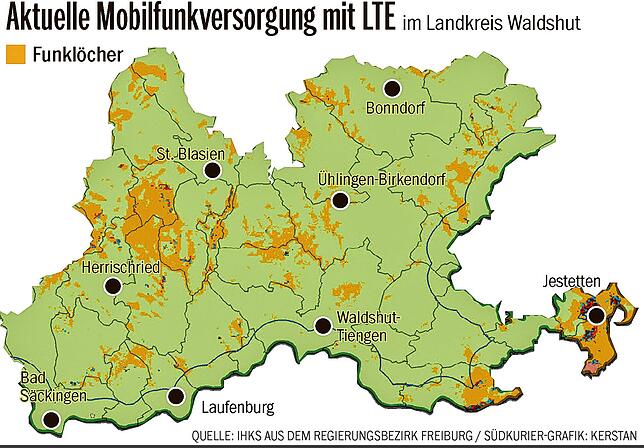

Die Zahlen für den Landkreis Waldshut sind ernüchternd. Laut Studie sind zusammengerechnet 180,25 Quadratkilometer nicht mit LTE versorgt. In unterversorgten Gebieten sind 4371 Gebäude, 7151 Haushalte und 13.727 Personen betroffen. In 135 Firmengebäuden ist kein LTE verfügbar. Der Landkreis Lörrach steht mit 47,41 Quadratkilometern, 248 Gebäuden, 314 Haushalten, 720 Personen und 6 Firmengebäuden wesentlich besser da. Im Stadtkreis Freiburg kann man nahezu schon von einer Vollversorgung sprechen.

Vom Hotzenwald bis zum Jestetter Zipfel

Auf der Landkarte ist ersichtlich: Weiße Flecken gibt es vor allem im Gebiet um Weilheim, Höchenschwand, Ühlingen-Birkendorf, im Hotzenwald, im Bereich Birndorf-Birkingen-Eschbach, zwischen Eschbach und Schmitzinger Tal, oberhalb der Achse Eggingen-Stühlingen-Weizen sowie in der Gemeinde Hochentengen und im Jestetter Zipfel. Die Karte mit der 5G-Abdeckung zeigt noch viel größere Lücken. Weiß sind zum Beispiel das Rheintal von Hohentengen bis Küssaberg, weiträumige Gebiete im Hotzenwald und der Jestetter Zipfel.

Auch der Mindeststandard 2G, der zumindest das Telefonieren im deutschen Netz ermöglicht, ist nicht überall verfügbar. Eine große Lücke ist auf der Karte der Bundesnetzagentur auf dem Dachsberg erkennbar. Unversorgt sind auch Bereiche oberhalb von Todtmoos, bei Nöggenschwiel und in Arealen zwischen Berau und Riedern am Wald.

Die Entwicklung der Mobilfunk-Technologie

Wer sich in den Funklöchern befindet, sieht ganz oben auf dem Handydisplay nur noch „kein Netz“ oder den Namen eines der Schweizer Mobilfunkanbieter.

Europäische Regelungen zur Grenzkoordinierung

Warum waren die Grenzregionen für die Netzbetreiber bislang so problematisch? Telekomsprecher Hubertus Kischkewitz erläuterte auf eine Nachfrage vor wenigen Wochen: „Der Ausbau und die Versorgung der Grenzregionen war für uns Netzbetreiber in Deutschland bis zum November 2019 regulatorisch sehr herausfordernd.“ Schuld daran sei die bis dato strikte Auslegung der europäischen Regelungen zur Grenzkoordinierung. Kischkewitz: „Dadurch waren wir gezwungen, an zahlreichen Grenzen einen Sicherheitspuffer von mehreren Kilometern zu halten, um mit unseren Funkwellen nicht das Hoheitsgebiet der Nachbarländer zu erreichen.“

Die Nachbarländer hätten diese Regelungen wesentlich liberaler gehandhabt. „Das erklärt die vermeintlich bessere Mobilfunkversorgung der ausländischen Netzbetreiber auf unserer Seite der Grenze“, sagt der Telekomsprecher.

Mobilfunkunternehmen wollen Rückstand aufholen

Im November 2019 sei diese strikte Auslegung vom Bundesverkehrsministerium zurückgenommen worden. „Seitdem müssen wir den im vergangenen Jahrzehnt entstandenen Rückstand im Ausbau der Mobilfunknetze in den Grenzregionen aufholen“, beschreibt Kischkewitz. Die Sofortmaßnahmen: Die reduzierten Leistungen wurden an Standorten hochgefahren. Das habe bundesweit zu einer Verbessrung der LTE-Kapazität bei rund 760.000 Haushalten geführt. Zeitgleich mit dem Wegfall der Regelungen seien bei der Telekom rund 260 neue Standorte in den Grenzregionen beauftragt worden.

Genehmigungsverfahren und Topographie

Die Genehmigungsverfahren seien teils komplex und vor allem langwierig, was WIK-Direktor Bernd Sörries in der IHK-Medienkonferenz noch einmal untermauerte: „Anträge befinden sich zum Teil zwei Jahre in der Genehmigungsschleife. Das dauert zu lange.“

Kischkewitz erläutert einen weiteren Aspekt: Die Topographie an der deutsch-schweizerischen Grenze. „Deshalb sind wir gezwungen, Anlagen teilweise auf Schweizer Boden zu bauen.“ Er ist sich sicher, dass die Versorgung im Grenzbereich deutlich verbessere, wenn alle Anlagen in Betrieb sind. Die Telekom will Anlagen in Full Reuenthal, Mammern, Weiach, Rümikon und Laufenburg in Betrieb nehmen, die auf deutsches Grenzgebiet strahlen.

Trotz Ausbau bleiben weiße Flecken

Sörries sieht für die Zukunft einen erheblichen Fortschritt. Aber er meint: „Es bleiben weiße Flecken.“ Auf einer zweiten Karte mit der künftigen LTE-Versorgung ist ersichtlich: Etwa die Hälfte der Funklöcher im Hotzenwald, rund um Jestetten, in Hohentengen und etwa die Hälfte im Bereich zwischen Weilheim und Ühlingen-Birkendorf werden gestopft.

Nach dem zu erwartenden Ausbau reduziert sich die summierte Fläche der weißen Flecken im Landkreis Waldshut von 180 auf 87,18 Quadratkilometer. In unterversorgten Gebieten sind nur noch 955 Gebäude (heute: 4371), 1519 Haushalte (7151) und 2905 Personen (13.727) betroffen.

Werbung für unternehmenseigen 5G-Campusnetze

Die Industrie- und Handelskammern im Regierungsbezirk Freiburg wollen nicht auf den Ausbau der öffentlichen Mobilfunknetze warten. Sie nehmen die Unternehmen an die Hand und zeigen die Möglichkeiten, ein eigenes lokales Netz, ein sogenanntes 5G-Campusnetz, aufzubauen. Deutschland habe als erstes Land 5G-Campusnetzwerke ermöglicht. Ohne diese Netze bleibe man abhängig von den großen Telekommunikationsunternehmen. Für Conrady steht fest: „Wir brauchen ein leistungsstarkes Mobilfunknetz als Baustein zum Erhalt der Standortattraktivität.“