Wie sind die örtlichen Gepflogenheiten, welche Bräuche gibt es? Das hat den Badischen Staat vor 130¦Jahren, 1894/95, interessiert. Also hat er eine Umfrage an 1500 Schulorten im Großherzogtum gestartet. Antworten sollten Volksschullehrer finden; im Fall von Stühlingen der dort 1895 und 1896 tätige Hauptlehrer Josef Ehren. Was er auf acht Seiten festhielt, gewährt Einblick in eine Welt, die heute teils kaum mehr vorstellbar ist.

Wie kommt Stühlingen zum Namen?

Zunächst gibt Ehren zwei Varianten des Ortnamens Stühlingen wieder – entweder komme es vom Wort Stuhl (für den Sitz eines Stuhlgerichts) oder vom alten Volksstamm der Thulinger. Zur politischen Zugehörigkeit schreibt er, dass Stühlingen früher den Grafen von Stühlingen gehörte, die ihren Sitz auf Schloss Stühlingen hatten.

Später ging es durch Erbschaft an die Grafen von Lupfen und von Papenheim über und durch Heirat an die Fürsten von Fürstenberg, ehe es 1805 badisch wurde. Kirchlich gesehen bildet Stühlingen eine eigene Pfarrgemeinde mit dem Filialort Eberfingen. An Märkten zählt Ehren für Stühlingen fünf Krämer- und Viehmärkte sowie sieben reine Viehmärkte auf.

Welche Gewanne, Gewässer und Geschlechter gibt es?

Es folgen 14 Flurnamen, deren Herkunft (sofern bekannt) angegeben ist, unter anderem Geißbühl als frühere Ziegenweide, Richtbrunnen in der Nähe des einstigen Richtplatzes und Zinngärten unter der zinnenbewehrten Mauer der ehemaligen Stadtbefestigung.

Sofern vorhanden, gibt Hauptlehrer J. Ehren zusätzlich auch die Dialektversion an, ebenso bei den drei Gewässern Gerbereibächlein, Mühlbächlein und Wutach, wobei „Huata“ für letztere am meisten hervorsticht. Die beiden Höfe Schlosshof und Weilerhof nannte die Bevölkerung schlicht Schloss und Weiler.

Von den 22 Familiennamen belegen die Geschlechter Würth, Stadler, Schüle, Grüninger und Büche die ersten fünf Plätze. Insgesamt elf weibliche und männliche Taufnamen (in einem unbestimmten Zeitraum) sind genannt, dazu vier Doppelnamen: „Franzsepp, Hansjörg, Seppetoni, Hannsmarti“.

Wie sieht die Struktur des Ortes aus?

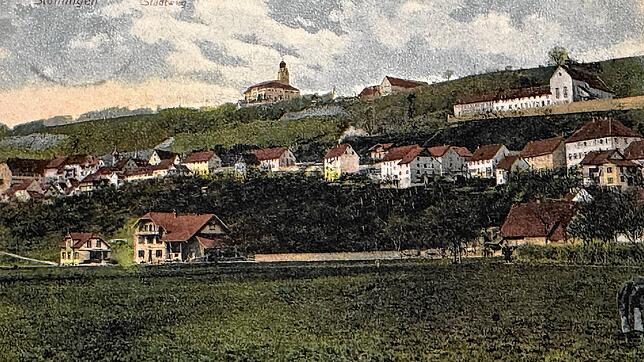

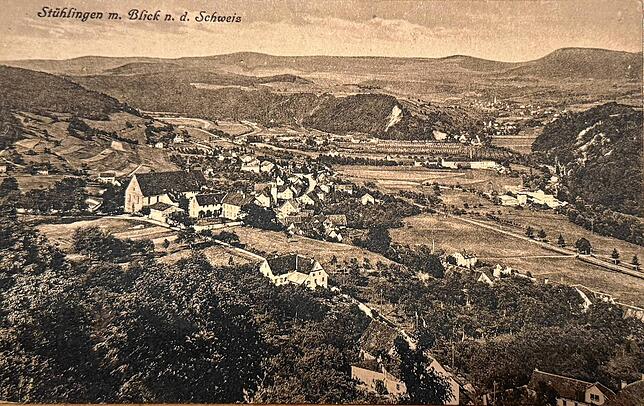

Was die Anlage des Orts betrifft, wird unterschieden zwischen der Stadt unterhalb des Schlossbergs und dem Dorf im Wutachtal, welches erst im Lauf des 19. Jahrhunderts entstand und durch den Stadtweg mit der Stadt verbunden ist. Die alten Häuser der Stadt, die früher von einer Ringmauer umgeben waren, zeigen mit ihren Fronten zur Straße, sind in der Mehrheit zwei- oder dreistöckig, aber hatten oft nur ein oder zwei Fenster pro Geschoss.

Die Bemalung der Patrizierhäuser war 1895 bereits übertüncht, Hoftore waren nicht im Gebrauch. Wohnhaus, Scheuer und Stall waren meistens unter einem Dach, außerdem gelangte man in der Regel vom Flur zunächst in die Küche und von dieser in die Stube.

Was hat es mit dem Richterspruch am Baum auf sich?

Mitten im damaligen Dorf, beim Johannisbrunnen, stand einst die Dorflinde, aber selbst die ältesten Einwohner konnten sich vor 130 Jahren nicht mehr daran erinnern. Doch war sie laut Chroniken schon im frühesten Mittelalter bekannt und diente als Ort der Gaugerichte und später für Gemeindeversammlungen.

Unweit von ihr stand die „Drille“ für leichte Justizvergehen, wie Geschwätz, welches oft Frauen angedichtet wurde.

Was waren Modetrends bei Männern und Frauen?

Bei der Kleidung unterteilt J. Ehren in drei Perioden. Zunächst bemerkt er, dass sich die Mode bei den jungen Leuten größtenteils modernisiert hat, ohne näher darauf einzugehen. Zweitens trugen aktuell die älteren Leute noch die Wälderkappe mit gesticktem Boden und eine Jüppe (Jacken) nebst Fürtuch (Schürze).

Und drittens war es in früheren Zeiten üblich, dass wohlhabende Frauen Schnellhauben (Radhauben) trugen, bei den Reichen mit Goldfäden, bei den weniger Reichen mit Samtfäden durchzogen. Dazu breite seidene Schärpen, feine Spitzenkrägen oder von älteren Frauen bunte seidene Halstücher, feine durchbrochene Strümpfe und Handschuhe sowie kurze, mit goldenen oder silbernen Schnallen versehene Schuhe. Um den Hals goldene Ketten mit ebensolchen Kreuzen; das letztere auch nur bei wohlhabenden Frauen.

In den Händen trugen sie ein fein gesticktes Taschentuch, in welches ein Rosmarinstäußchen gesteckt wurde. Die Männer hatten „Säcken“ an, also Röcke mit kurzen Taillen und langen Schößen, Lederhosen, weiße Strümpfe und Schnallenschuhe; auf dem Kopf trugen sie Kappen mit langen Schildern, die Vornehmen dagegen schon damals zu festlichen Anlässen „Cylinderhüte“.

Wie sieht es mit den Mahlzeiten aus?

Was die Ernährung betrifft, kannte man fünf Mahlzeiten, neben den drei Haupt- zwei Zwischenmahlzeiten am Vormittag und am Nachmittag. Grundnahrungsmittel waren Mehlspeisen und Gemüse, hauptsächlich Knöpfle, Nudeln, Pfannenblätz genannte Pfannkuchen oder Kratzete (zerrissene Pfannkuchen).

Grüner Salat wurde mit Buttermilch oder gestockter Milch angemacht. Während in „besseren Häusern“ sonntags, dienstags und donnerstags Fleisch oder Speck gegessen wurde, kam in ärmeren Häusern außer an den vier Hauptfeiertagen das ganze Jahr kein Fleisch auf den Tisch.

Teller gab es in den gewöhnlichen Häusern nicht, alle aßen aus einer Schüssel. An Gewerbe gab es nur noch Schuhmacher, während die einst florierenden Rot- und Weißgerber und Färber nicht mehr aktiv waren; die meisten Menschen lebten von der Landwirtschaft.

Was wurde gesungen und gespielt?

Bei den Volksliedern aus älterer Zeit nennt Hauptlehrer Ehren sechs Stück, darunter „Freund, ich bin zufrieden, geh es wie es will“ und bemerkt, dass mittlerweile die Schullieder als Volkslieder verwendet werden. Neben einem Wiegenlied gab es als Kinderreim den Ringeltanz „Wir wollen nach Maria Einsiedeln gehen, gebt acht, gebt acht, die Räuber kommen“ als Spiel zwischen Knaben und Mädchen.

Warum Hungrige Stühlinger?

Unter Volksschauspiele wird das Eierlesen genannt; Sprichwörter, sowie Schwänke und Schnurren waren keine bekannt, wohl aber Ortsneckereien, teils aus Stühlinger Sicht gegen die Orte der Umgebung, teils gegen Stühlingen selbst, dessen Einwohner im ganzen Bezirk als „Hungerige Stühlinger“ betitelt wurden.

Wegen der Behauptung, die hungrigen Stühlinger würden lieber nach einem Wecken als nach einer Zigarre greifen, nannte man die Buttergipfel auch „Stühlinger Cigarren“.

Wie sieht es mit Sagen aus?

Rätsel und Märchen sind ebenfalls nicht überliefert, dafür zwei Sagen: Im Ruckwald (Schlosswald) sollte wohl die Gräfin Mathilde von Lupfen als Ruckwieble und damit als Verursacherin des Bauernkriegs umhergehen, bis die legendären sieben Keller unter dem Schloss gefunden werden. Die Franzosensage erzählt vom Gespenst eines großen kopflosen Mannes, der im Stellewald, in welchem er früher viele Franzosen umgebracht hatte, sein Unwesen treiben soll.

Ausführlich gibt Hauptlehrer Josef Ehren Sitten und Bräuche wieder, welche von der Geburt bis zum Tod reichen und Alltag sowie Festzeiten abdecken.