Wer gegenwärtig mit offenen Augen durch den Landkreis Waldshut fährt, sieht allenthalben tiefrote, abgestorbene Fichtenwälder und riesige Kahlflächen. Unser Waldbild verändert sich in einer bisher ungekannten Geschwindigkeit und in wenigen Jahrzehnten wird unser heimischer Wald ein anderer sein.

Doch ganz neu ist diese Entwicklung nicht. Seit dem Ende der letzten Eiszeit verändert sich der Wald permanent. Teils haben diese Veränderungen eine natürliche, teils einen menschengemachte Ursache. Doch auch bereits vor den Eiszeiten, also vor mehr als 800.000 Jahren gab es in Mitteleuropa Wald – eine ähnliche Waldbestockung, wie wir sie heute kennen mit Eiche, Buche, Ahorn und Nadelhölzern, aber auch die Baumarten, die noch heute in Amerika und Ostasien heimisch sind, wie beispielsweise Douglasie, Strobe, Gingkgo, Tulpenbäume oder Hickory. Werden diese Baumarten heute wieder gepflanzt, handelt es sich also nicht um Exoten oder gar Neophyten, sondern um Rückkehrer.

Mediterranes Klima in Mitteleuropa

Nach der Eiszeit, etwa um das Jahr 8000 vor Christus, wurde es allmählich wärmer und die bei uns vorhandene nordische Tundra wurde von Kiefern- und Birkenwäldern abgelöst. In dieser Zeit wurde der Mensch sesshaft und ging zur Landwirtschaft über. Nach den Kiefern kamen die Haselnüsse und im Atlantikum vor rund 6000 Jahren war das Klima in Mitteleuropa mediterran. Eichenwälder waren vorherrschend und die Tanne und Buche wanderten in Südwestdeutschland ein.

Als die Buchen dominierten

Um etwa 700 vor Christus folgte ein Temperatursturz, der ein feucht-kühles Seeklima zur Folge hatte, was die Eichen zurückdrängte und Buchen sowie Tannen zur Dominanz im deutschen Wald verhalf. In den vergangenen 2000 Jahren drang die Fichte immer weiter vor, was jedoch vor allem vom Menschen begünstigt wurde, da die Fichte ein vielseitig verwendbares Holz bei gleichzeitig großem Massenzuwachs ist. Ursprünglich stammt die Fichte aus borealen, also nordischen Nadelwäldern und aus dem Hochgebirge. Die natürliche Waldgesellschaft in unserer Region bestand zur Zeit Christi aus Buchen und Tannen im Schwarzwald, sowie Buchenmischwäldern mit großen Eichenanteilen im Klettgau, der Bodenseeregion und im Markgräfler Land.

Im Laufe des Mittelalters drangen die Menschen immer weiter in bislang unberührte Waldgebiete vor, und je mehr die Zivilisation voranschritt, desto mehr Holz wurde verbraucht. Man spricht vom „Hölzernen Zeitalter“ als von der Wiege bis zur Bahre tatsächlich alles aus Holz war. Zwar wurde diese Entwicklung im späten Mittelalter mit den grassierenden Pestwellen zwischenzeitlich gestoppt, doch spätestens die beginnende industrielle Revolution mit einem unvorstellbaren Holzhunger, denn Holzkohle war der alleinige Energieträger, führte zu einer weitgehenden Entwaldung. Und noch im beginnenden 19. Jahrhundert wurde der Wald als Entwicklungshemmnis angesehen. Die Menschen wollten Fabriken und keine dunklen Wälder.

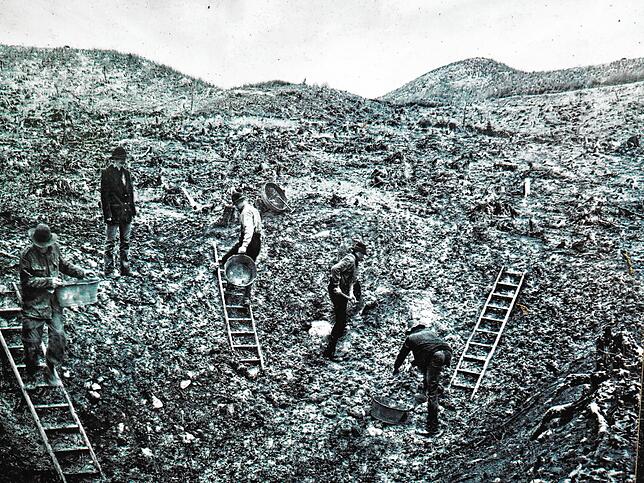

Bei uns in der Region sorgte der Bohnerzabbau zu der Zerstörung des Waldes und erst der Aufbau einer Forstverwaltung sorgte dafür, dass die unplanmäßigen Rodungen gestoppt und die kahlen Flächen wieder aufgeforstet wurden. Vor 200 Jahren lag der Bewaldungsanteil im heutigen Baden-Württemberg bei lediglich fünf Prozent – zum Vergleich: In Dänemark liegt dieser Wert aktuell bei 12,4 Prozent – bei uns sind es gegenwärtig rund 38,4 Prozent.

Da Holz auch weiterhin ein begehrtes Gut war und ist, wurden die kahlen Flächen im 19. Jahrhundert vorwiegend mit Fichten aufgeforstet – wohl wissend, dass es sich um eine nordische Baumart mit vielen Problemen, wie der Sturmwurfgefahr oder der Borkenkäferproblematik handelt. Doch die Klimaabkühlung im 19. Jahrhundert durch etliche große Vulkanausbrüche mit globaler Auswirkung, wie beispielsweise der Tambora im Jahr 1815, sorgten für das Gedeihen der Fichtenwälder.

Aber nicht nur der Mensch sorgte dafür, dass das Waldbild sich verändert, auch Schädlinge, wie der Buchdrucker ließen und lassen ganze Wälder verschwinden. Große Borkenkäferkatastrophen, wie wir sie jetzt gerade erleben, gab es in der Waldgeschichte immer wieder. Bis ins Mittelalter reichen diese Berichte zurück. Ein ganz bemerkenswertes Ereignis war die „Große Wurmtrocknis“, zwischen 1770 und 1800 im Harz. Damals wurden 30.000 Hektar Fichtenwald vernichtet. Diese Art des Waldsterbens ist also nicht neu, auch nicht im jetzigen Umfang.

Auch in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einer lang anhaltenden Borkenkäferkatastrophe. Der SÜDKURIER schrieb am 22. April 1949: „Der Borkenkäfer treibt auch in unseren Wäldern sein Unwesen. Das gesamte Forstpersonal ist bemüht, diesem großen Schädling Einhalt zu gebieten.“ Die Ratschläge, den Käfer mit in Maschinenöl gelöstem E 605 zu bekämpfen würde man heute wohl nicht mehr umsetzen.

Immer wieder entstanden im Laufe der vergangenen Jahrhunderte große Kahlflächen durch Borkenkäfer, doch immer wieder machten die Waldbesitzer den Fehler, diese Flächen abermals mit Fichten aufzuforsten. Seit rund 50 Jahren ist die Forstverwaltung bestrebt, diesen Fehler nicht zu wiederholen, sondern standortsgerechtere Baumarten anzupflanzen.

Tatsächlich stellt sich die Klimaerwärmung als zusätzliche Herausforderung heraus, denn wenn es wärmer wird und in manchen Gegenden auch die Buche und Tanne an ihre Grenzen stoßen, ist es unumgänglich, die Waldflächen mit wärmeliebenden Baumarten, wie Eichen, Douglasien, Zedern oder Nussbäumen zu bestocken.