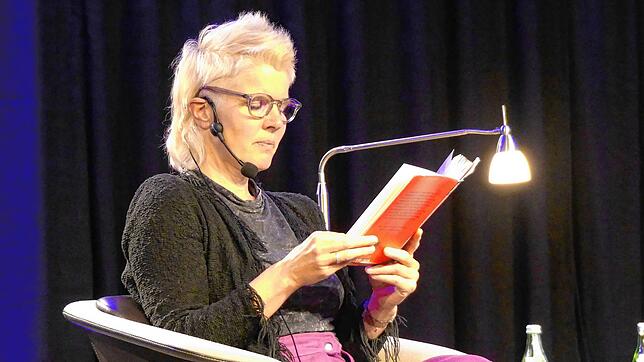

Waldshut Zu einem nicht alltäglichen Kulturereignis in den Räumen der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut hat das Kulturamt des Landkreises Waldshut eingeladen. Die Philosophin, Chefredakteurin des „Philosophie“-Magazins und Kommentatorin drängender Zeitfragen, Svenja Flaßpöhler, analysierte zusammen mit der „Zeit“-Journalistin Heike Faller das Thema „Streitkultur“ in Deutschland und las außerdem aus ihrem Buch „Streiten“ vor.

Landrat Martin Kistler begrüßte die zahlreichen Zuschauer mit den Worten: „Sie scheinen Lust auf Streit zu haben – oder genug vom Streiten. Wir wollen ein wenig hinter den Vorhang der scheinbaren Harmonie schauen.“ „Was heißt es, zu streiten, wie kann man gutes und schlechtes Streiten unterscheiden?“, fragte dann Flaßpöhler. „Ich streite, um zu bleiben. Ich bleibe nur da, wo ich streiten kann, ich erlebe Streiten als vereinende Kraft.“ Ihre Tochter, die überaus ausdauernd streiten könne, habe nach einem Streit mit ihr einmal gesagt: ‚Das war jetzt aber echt schön‘“, berichtete Flaßpöhler schmunzelnd. Beziehungen, in denen nicht gestritten werde, seien nicht lebendig.

Wenn man Streit kultiviere, sei die Gefahr, auszuflippen, geringer. Wenn sich wiederum alle einig seien, suche sie den blinden Fleck, wie zum Beispiel in der Me-too-Debatte. Sie wolle das Thema Streit dabei nicht verharmlosen. Das Wort komme aus dem Altdeutschen und bedeute Waffenkampf. „Die grausame Potenzialität existiert immer noch, man muss immer bemüht sein, das Streiten dem Abgrund abzuringen“, erklärte die Philosophin.

Sie unterscheide hier zwischen Gegnerschaft und Feindschaft. Ersteres heiße, den Gegner nicht zu vernichten. Feindschaft bedeute, die Rote Karte zu zeigen. In der Gesellschaft müssten sie Gegnerschaft zulassen, um Feindschaft zu verhindern. Ihre Eltern hätten sich getrennt, als sie zwei Jahre alt gewesen sei. Ihre Mutter sei sehr reizbar gewesen, habe überall eine patriarchalische Unterdrückung gewittert und der Stiefvater habe das nicht verstanden. Die beiden hätten immer wieder gestritten. Ihrer Mutter sei es damals um Freiheit gegangen.

Ihren Impuls, für guten gesellschaftlichen Streit zu sorgen, habe sie in der Kindheit gelernt. In der Corona-Krise habe sie in einer Talkshow öffentlich Partei ergriffen für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten (sie sei geimpft) und sei vernichtet worden. „Da haben Sie erlebt, was es heißt, eine Position einzunehmen, die untragbar ist“, sagte Faller. Alle seien gegen sie gewesen, auch der Moderator, und sie sei immer stiller geworden und habe eine Zeitlang keine Interviews mehr geben wollen. Der Moderator habe sich später bei ihr entschuldigt und gesagt, sie habe nichts falsch gemacht, das habe ihr gutgetan.

Große Krisen erzeugten immer Druck auf eine Gesellschaft. Andererseits gebe es eine zunehmende Sensibilisierung, man werde sehr vorsichtig. Die Gefahr hier sei, dass Gefühle an die Stelle von Argumenten träten. Sie sehe es so, dass man sich von dem Konsens-Ideal verabschieden sollte. „Konsens ist nicht die einzige Lösung, neben Konsens und Unversöhnlichkeit gibt es auch Kompromisse“, sagte Flaßpöhler. Faires Streiten, beantwortete die Philosophin eine Frage aus dem Publikum, erfordere ein hohes Maß an Sensibilität, den anderen nicht zu vernichten und Affekte in Argumente zu verwandeln.