Die Textilindustrie prägte über viele Jahrzehnte die Stadt Wehr. Ein wichtiges Unternehmen war die Wehra. Die hier gefertigten Teppiche und Möbelstoffe entsprachen höchsten Qualitätsstandards und waren jahrzehntelang weltweit gefragt. Auch nach dem endgültigen Aus des Unternehmens vor 24 Jahren bleibt die Firma unvergessen. Werner Kramer war 33 Jahre lang in der Wehra tätig und löschte 1992 als Betriebsleiter endgültig die Lichter des einst so erfolgreichen Unternehmens. „Es war ein schwerer Abschied“, erinnert er sich und etwas Wehmut lässt sich in seinem Blick erkennen. Er kennt die Geschichte des Unternehmens genau. 2012 trug er die historische Entwicklung der Wehra für eine Sonderausstellung zusammen.

Nach dem zweiten Weltkrieg war die Wehra AG durch die Französische Besatzungsmacht zunächst stillgelegt. Da das Unternehmen aber nicht von Demontage durch die Besatzer betroffen war, konnte die Produktion 1946 wieder aufgenommen werden. Teppiche und Möbelstoffe waren zu dieser Zeit gefragt wie nie. Die Fakten ab 1948: „Die Produktion wurde von Monat zu Monat gesteigert und die Nachfrage war bis weit in die 1950er Jahre größer als die Liefermöglichkeiten“, erklärt Werner Kramer. Das wirkte sich auf die Arbeitsplätze aus: Mit 500 Betriebsangehörigen war 1951 ein Höchststand erreicht. Werner Kramer weiß: „Die Mitarbeiter waren stolz auf ihre Firma.“

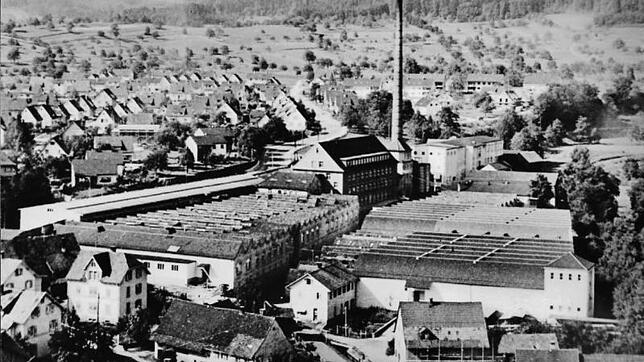

Das Wachsen der Wehra hatte gleichsam Einfluss auf die Stadtentwicklung. Denn der Bedarf an Wohnraum für die Beschäftigten war groß. So wurde unter anderem das Gewann Vogelmättle zu dieser Zeit erschlossen und bebaut: In den Straßenzügen von Mettlerweg und Hans-Thoma-Straße fanden viele ein Zuhause und die Firma unterstützte die Mitarbeiter beim Eigenheimbau. „Die Wehra ging sehr gut mit ihren Mitarbeitern um", sagt Werner Kramer. Regelmäßige Feiern mit den Familien der Mitarbeiter, Ehrungen von Jubilaren, Sonderzahlungen als Erfolgsbeteiligungen und ein angenehmes Arbeitsklima trugen dazu bei, dass viele sich stark mit dem Unternehmen identifizierten: „Wer in der Wehra gearbeitet hat, fühlte sich gut aufgehoben“, so Kramer. Das habe auch daran gelegen, dass die beiden Geschäftsführer sich mit den Mitarbeitern verbunden fühlten, wie der frühere Betriebsleiter erklärt. Walter Hauber und Hans Rupp, die Söhne der Unternehmerfamilien, übernahmen 1951 die Geschäftsführung. Keine leichte Aufgabe, wie Kramer erläutert: "Die Junioren hatten allen Mitarbeitern zu beweisen, dass sie die überdurchschnittliche Qualitätsleistung aufrechterhalten." Und das gelang problemlos:„Die Wehra lieferte das Maximum an Qualität, das man von maschinengefertigten Teppichen erwarten konnte. Noch heute sind zahlreiche Exemplare in den Wohnungen zu finden“, sagt Kramer.

Doch die wirtschaftliche Entwicklung lief dem weiteren Unternehmenswachstum entgegen. Mitte/Ende der 1960er Jahre war die Zeit mechanisch gewebter Teppiche in Deutschland vorbei. Das Prädikat „handgeknüpft“ kam auf und der Markt wurde von Teppichen aus Billiglohnländern wie Indien oder China überschwemmt. Auch Möbelplüsch, auf den die Wehra setzte, war bald aus der Mode. Eine böse Überraschung. „Jetzt, über 50 Jahre später, lässt es sich leicht sagen, dass die damaligen Investitionen in die Weberei und Möbelstofffertigung falsch waren“, sagt Werner Kramer, „doch damals ahnte niemand, dass es so schnell vorbei sein würde mit der großen Nachfrage.“

1969 war die Wehra AG zahlungsunfähig. Es war das Ende der Familien-Aktiengesellschaft und der Anfang vom Ende für das Unternehmen, das 1992 endgültig stillgelegt wurde. Die Erfolgsgeschichte bleibt jedoch unvergessen. So mancher Wehra-Teppich bleibt stiller Zeuge der überaus hohen Qualität und ziert bis heute Wohnräume in Wehr und weit über die Region hinaus.

Damals und heute

- Unsere Serie: In der Serie „Gedächtnis der Region“ widmet sich der SÜDKURIER in dem Wandel am Hochrhein in den vergangenen Jahrzehnten.

- Ihre Bilder und Geschichten: Unsere Zeitung sucht historische Bilder.

Schicken Sie uns Ihre Erinnerungsschätze! SÜDKURIER Medienhaus, Lokalredaktion, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen (saeckingen.redaktion@suedkurier.de).

- SÜDKURIER damals: Historische Themen sind ein Schwerpunkt bei SK plus, dem Angebot des SÜDKURIER im Internet. Hier finden Sie alle Teile der Serie: www.suedkurier.de/damals

Die Geschichte der Wehra von der Gründung bis zum Niedergang

Die historische Entwicklung der Wehra wurde von Werner Kramer für die Sonderausstellung „Wehra AG von 1871 bis 1992“ im Jahr 2012 im Stadtmuseum zusammengetragen. Die Meilensteine der Textilfirma:

- 1871 gründeten Karl Friederich Rupp und Wilhelm Neflin die Firma "Neflin & Rupp OHG". Hergestellt wurden Plüschstoffe für Schuhe. 1885 begann die Möbelstoff-Fertigung.

- 1905: Gründung Stranggarn-Färberei. 1910 von der OHG übernommen.

- 1907 begann mit Alfred Hauber die Teppichproduktion in der Wehra. Er brachte von der Herforder Teppichfabrik alle Voraussetzungen für den neuen Produktbereich mit. 1911 wurde er Teilhaber der Neflin & Rupp OHG.

- Erster Weltkrieg: 1914 entwickelte sich die Weberei sehr gut.

Trotz Arbeitskräfte- und Baustoffmangel wurde das Kesselhaus 1916 fertiggestellt.

- 1921: Umwandlung in "Wehra Aktiengesellschaft, Teppich- und Möbelstoffweberei". Die Vorstände: Fritz Rupp, Alfred Hauber und Albert Rupp.

- Zweiter Weltkrieg: 1939 wurde die Verbindung zu den Englischen Möbelstoff-Hauptkunden unterbrochen.1942 wurde der Betrieb eingestellt. 1945 wurde die Wehra durch die Besatzungsmächte stillgelegt. 1946 lief die Produktion wieder an.

- 1951 übernahmen Walter Hauber und Hans Rupp die Vorstandschaft.

- 1969 übernahm die Firma Falke aus Schmallenberg die Anteile und es folgte die Umwandlung in eine GmbH. Der neue Eigentümer investierte in neue Technologien, Tuftingteppiche und Raschelteppiche.

- 1979 musste Falke die Wehra an die Pegulan AG verkaufen.

- 1982 Das „Ausschlachten“ der Wehra GmbH begann. In Wehr blieb nur die technisch veraltete Möbelstoff- und Teppichweberei.

- 1987 kaufte der SchwedischeTarkett-Konzern die Pegulan AG.

- 1988 wurde die Wehra an Lothar Buschmann verkauft.

- 1992, nach undurchsichtigen Finanz-Transaktionen, waren alle Buschmann-Firmen insolvent. Im Dezember wurde die Wehra geschlossen. 1993 wurde Buschmann wegen Untreue verurteilt.