Der Mord war im Wald zwischen Steißlingen und Stockach begangen worden. Das Opfer war ein reicher Viehhändler, der zudem beraubt worden war. Der Täter wurde noch am selben Tag gefasst – und nach anfänglichem Leugnen der Tat, gestand er bald. Zur Gerichtsverhandlung wurde er auf die Insel Reichenau gebracht, denn der Abt des Klosters – später der Bischof von Konstanz – war damals zuständig für die Gerichtsbarkeit in der Region. Im Freien, auf einem Platz namens Diebwaidly in Mittelzell, wo eine Menge Menschen versammelt waren, verurteilten der Obervogt, den der Abt hierfür eingesetzt hatte, und zwölf Richter den Täter zum Tode.

Die Insel sollte sauber bleiben

Vollstreckt wurde dies aber nicht auf der „ehrlichen und heiligen“ Insel, sondern auf dem Richtplatz östlich von Allensbach. Auf der Reichenau wurden dem Delinquenten nur noch das Armesünderglöcklein geläutet und als letzte Labung ein kleiner Krug Rotwein gereicht. Dann ging es mit dem Schiff zur Hinrichtung ans andere Seeufer. Und auch am Richtplatz waren viele Menschen versammelt – selbst Schulkinder mussten dabei sein. An diese richtete der Raubmörder seine letzten Worte: „Kinder, bleibt brav und ehrlich, auf dass es euch nicht einmal geht wie jetzt mir.“ Und dann schwang der Scharfrichter im Purpurmantel sein langes Schwert.

Sterbliche Überreste des Hingerichteten

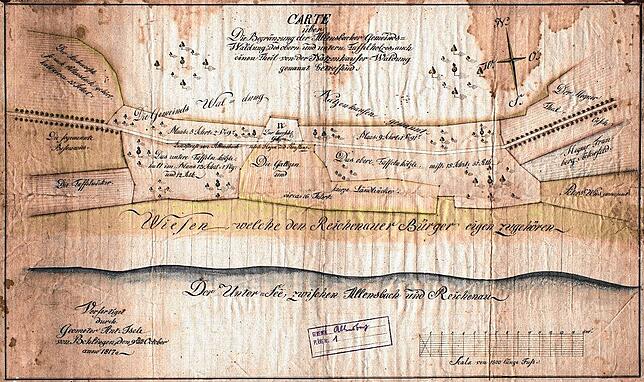

Diese grausame Geschichte war nach heutigem Stand im Jahr 1770 die letzte Hinrichtung unter dem Allensbacher Galgen, über den der SÜDKURIER kürzlich berichtete. Und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Grabungsteam um den Kreisarchäologen Jürgen Hald auch sterbliche Überreste dieses Mannes gefunden hat. Der Allensbacher Heimatforscher Stefan Egenhofer hatte Hald anhand einer Karte aus dem Jahr 1817 darauf hingewiesen, dass der Galgen dort früher gestanden haben soll – im Gewann Galgenäcker. Wobei Hald erklärt, das Besondere und Überraschende an dem rund 700 Quadratmeter großen Grabungsfeld nördlich der B 33 sei, dass der Richtplatz so gut erhalten und von manch Hingerichtetem noch Knochen zu finden seien.

Tod am Strang, durch Räderung und Enthauptung

Dadurch sei zum Beispiel zu erkennen, dass dort nicht nur zum Tode Verurteilte gehängt, sondern auch andere Exekutionsarten angewandt wurden. Der Galgen selbst habe aus zwei mindestens 3,50 Meter hohen, gemauerten Steinpfeilern und einem Holzbalken oben darauf bestanden. Hiervon seien noch die beiden Steinfundamente vorhanden. Es sei in Baden-Württemberg erst der zweite frühneuzeitliche Richtplatz, der mit modernen Methoden so umfassend untersucht werden könne, erklärt Hald die überregionale Bedeutung. Die Grabung gehe noch bis in den Juni weiter.

Körper hängen Jahre lang am Galgen

Drei komplette Skelette habe man bisher entdeckt sowie Teile von vier bis fünf weiteren Individuen, berichtet Hald. Die Skelettteile könne man so erklären: „Man weiß aus Archiven, dass solche Körper mitunter mehrere Jahre am Galgen hingen. Das war Teil der Strafe – und zur Abschreckung.“ Das Makabere daran: Die Toten verwesten und zerfielen irgendwann. Zuletzt hat das Grabungsteam ein Skelett frei gelegt von einem Mann, der offenbar gerädert worden war. Knochenbrüche ließen diese Interpretation zu, so der Grabungsleiter. Doch dieses Opfer war nicht nur derart brutal gefoltert worden, sondern auch noch geköpft – und der Kopf zu seinen Füßen geworfen, ehe man ihn an Ort und Stelle verscharrte.

Indizien: Eisenbänder von Holzrädern

Dass beim Allensbacher Galgen Menschen auch gerädert worden seien, lasse sich auch daraus schließen, dass bisher fünf Eisenbänder von Holzrädern entdeckt wurden. Außerdem habe sein Team so genannte Brandgruben mit verbrannten Knochenresten gefunden worden von knapp zehn Personen.

Mit den Toten pietätvoll umgehen

„Wir rechnen mit insgesamt etwa 15, maximal 20 Individuen – bei derzeitigem Stand. Das muss weiter ausgewertet werden“, betont Hald. Wobei er erneut anmerkt, dass es ihm wichtig sei, mit diesen Toten pietät- und respektvoll umzugehen, auch wenn es vermutlich Schwerverbrecher gewesen seien. Zumal es vielleicht auch Unrechtsurteile gegeben habe. So ist im 1975 erschienenen ersten Allensbacher Heimatbuch der Fall einer Dominikaner-Schwester erwähnt, die im Jahr 1637 als Hexe hingerichtet worden sei. Hald erklärt aber, die bisherigen Funde stammten mehrheitlich von erwachsenen Männern.

Und zum Zeitrahmen sagt Hald:

„Wir gehen momentan davon aus, dass es schwerpunktmäßig im 17. und 18.Jahrhundert war.“ Darauf ließen gefundene Knöpfe, Häkchen und Ösen von damals üblicher Kleidung schließen. Und es sei bekannt, dass der Galgen Anfang des 19. Jahrhunderts abgebrochen wurde, als die Gerichtsbarkeit vom aufgelösten Kloster an den Staat Baden übergegangen war. Ab wann der Richtplatz genutzt wurde, könne man noch nicht sagen. „Wir sind im Prinzip noch am Anfang der Forschung“, so Hald.

Hinweise liegen im Landesarchiv

Der ehrenamtliche Heimatforscher Stefan Egenhofer hat im Verzeichnis zu Reichenauer Akten im Landesarchiv Karlsruhe den Hinweis entdeckt auf die Hinrichtung eines Mannes aus dem Thurgau im Jahr 1531. Da das Reichenauer Kloster aber schon mehrere Jahrhunderte davor die Gerichtsbarkeit hatte und ihm von Wollmatingen bis Markelfingen alle Orte unterstanden, dürfte der Richtplatz auch schon deutlich früher für Exekutionen genutzt worden sein. Damals war der Platz noch von Wald umgeben, weiß Egenhofer, der Vorsitzender des Heimatgeschichtsvereins Arbeitsgemeinschaft Allensbach (AGA) und der örtliche Museumsleiter ist.

Karte gibt Lage ziemlich genau wieder

Doch direkt südlich davon sei – wie heute die B 33 – damals die Landstraße gewesen, die von Allensbach nach Hegne und Wollmatingen führte. Die Gehängten sollten zur Mahnung gut zu sehen sein für jeden, der dort unterwegs war. Auf der Karte aus dem Jahr 1817 sei auch diese Straße eingezeichnet. Und dass die Karte ziemlich genau sei, das zeige die Grabung. Hald legte die alte Karte auf einen heutigen Plan. Und nachdem die oberste Humusschicht abgetragen war, habe man schon nach fünf Minuten die ersten Steinfundamente entdeckt, so Hald und Egenhofer – nur wenige Meter von der Stelle, wo in der alten Karte der Galgen eingezeichnet ist.

Ein Heimatforscher mit Herzblut

Egenhofer hat den Experten noch einige andere Daten geliefert – wie die eingangs erwähnte letzte Hinrichtung, über die bereits im Allensbacher Almanach 1964 berichtet worden war. Die Karte habe er ebenfalls schon in den frühen 1960er-Jahren im Gemeindearchiv entdeckt – als damals junger Angestellter der Verwaltung. „Alte Pläne haben mich schon immer interessiert“, sagt der Heimatforscher. „Es war bekannt, dass dort der Galgen war“, erklärt Egenhofer, aber nicht, dass es dort so viele sterblichen Überreste von Hingerichteten geben könnte, „das hätte ich nicht gedacht.“ Ebenso neu für ihn sei die Erkenntnis, dass dort auch andere Arten der Exekution ausgeübt wurden.

Bei ersten Schürfungen knapp vorbei

Er habe den Kreisarchäologen nun auf die Karte mit dem Galgen hingewiesen, weil der Ausbau der B 33 in den nächsten Jahren in diesem Bereich stattfinden soll. Im Vorfeld der Baumaßnahmen machte Hald regelmäßig Probeschürfungen mit einem Bagger. So auch schon vor zwei Jahren im Gewann Galgenäcker. „Da hatten wir das knapp verfehlt“, erklärt er heute.