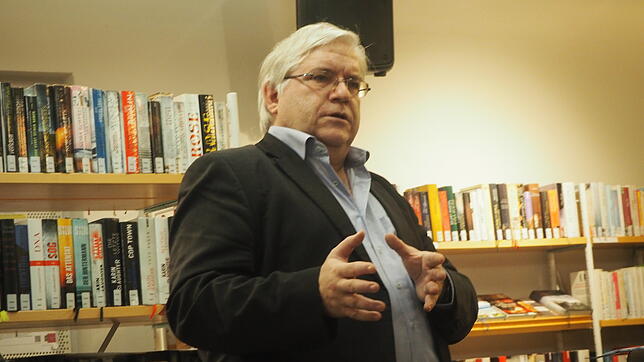

Mit dem Förderprogramm „DigitalPakt“ will das Land Baden Württemberg in den kommenden Jahren 650 Millionen Euro an die Schulen ausschütten. Der Journalist und Autor Ingo Leipner sieht diese Entwicklung kritisch. So stellte er kürzlich auf Einladung des Fördervereins der Stadtbibliothek Engen sein Buch „Die Lüge von der digitalen Bildung“ vor.

Jutta Pfitzenmaier und Judith Maier-Hagen vom Förderverein haben schon im Vorfeld Resonanz erhalten: „Als ich mit den Plakaten zu Kindergärten und Schulen im Hegau gegangen bin, hab ich mehrmals gehört: „Oh, genau das wird bei uns zur Zeit diskutiert.“ Das Thema ist also allgegenwärtig“, so Pfitzenmaier.

Mit Geist und Seele

Anhand verschiedener Studien begründet Leipner seine Kritik: „Digitale“ Bildung gebe es nicht. „Bildung ist ein seelisch-geistiger Prozess“, so der Autor. Die Angst, das Kind könne zum „Bildungs- und ökonomischem Verlierer“ werden, würde geschürt. Er plädiert für eine Entwicklung „aller Sinne“.

„Körperliche Aktivitäten beeinflussen die Struktur und Ausdehnung der neuronalen Netze“, machte Leipner deutlich. Rektor Holger Laufer würde dieser Aussage sofort zustimmen. Seine Grundschule in Engen erhielt das Zertifikat „Grundschule mit Sport- und Bewegungserzieherischem Schwerpunkt“– die Schule hatte unter anderem zusätzliche Bewegungspausen eingeführt.

Trotzdem: Er lehnt die absolute Sichtweise der Digitalisierungsgegner ab: „Schreiben, Rechnen und Lesen lernen werden immer an erster Stelle stehen. Aber die Lebenswelt, Berufe verändern sich“, so Laufer. Die weiterführenden Schulen erwarteten Medienkompetenz. „Es geht um ein gesundes Mittelmaß. Das eine ersetzt nicht das andere“. Die wichtige Schüler-Lehrer-Beziehung bleibe erhalten. Laufer betont, dass nur vereinzelt kritische Elternstimmen bei ihm ankämen.

Empathische Lehrer statt technische Hilfsmittel

Im Anschluss an den Vortrag wird Thema in der Elternschaft jedenfalls kontrovers diskutiert: „Vor der Medienkompetenz sollte immer die Lesekompetenz stehen, denn ohne diese kann man auch die digitalen Medien nicht sinnvoll nutzen“, so eine Mutter. „Die kommunikativen und sozialen Kompetenzen der Schüler weckt kein technisches Hilfsmittel besser als eine empathische Lehrkraft“, ist Carolin Fülle, die ebenfalls ein Kind in der Grundschule hat, überzeugt. Kritisch dagegen sieht ein weiterer Zuhörer die Ausführungen Leipners: „Statistiken sind mit Vorsicht zu genießen“, so der zweifache Vater.

Thorsten Rees, Leiter des Kreismedienzentrums Konstanz, plädiert ebenfalls für Augenmaß. „Die Kinder werden nicht flächendeckend vor Tablets gesetzt“, macht er klar. Rees und sein Team beraten als Medienpädagogen die Grundschulen bei der Entwicklung des Medienplans. „Bei Medienbildung in Schulen geht es nicht um die exzessive Nutzung von Bildschirmen.“ Gleiches gilt für Lern-Apps. „Diese haben im Unterricht eine Relevanz von fünf Prozent.“

Bei den Schulen, die bereits Erfahrung damit hätten, würden die Tablets kreativ genutzt: Zum Fotografieren, Filmen und Schreiben. „An den Grundschulen findet Unterricht wie in den Neunziger Jahren statt, so als ob die Kinder sonst nicht in einer digital geprägten Welt unterwegs wären“, so Rees. „Wir müssen diese unterschiedlichen Positionen in Einklang bringen.“

Der DigitalPakt: Das steckt dahinter

- Die Idee: Mit dem DigitalPakt Schule wollen der Bund und die Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen stärken und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen nachhaltig verbessern.

- So viel Geld gibt es: Von den fünf Milliarden Euro des Bundes werden etwa 650 Millionen Euro nach Baden-Württemberg fließen. Förderfähig sind der Aufbau oder die Verbesserung digitaler Infrastrukturen von Schulen. Das betrifft die digitale Vernetzung und Verkabelung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, WLAN, Displays und interaktive Tafeln, digitale Arbeitsgeräte, lokale schulische Serverlösungen und mobile Endgeräte, wie Laptops, Notebooks und Tablets. Die Beschaffung von Smartphones ist von der Förderung ausgeschlossen.

- Details zur Umsetzung: Die kommunalen Schulträger beteiligen sich mit 20 Prozent, wobei die Kofinanzierung den kommunalen Schulträgern zum Teil aus Landesmitteln refinanziert wird. Antragsvoraussetzungen: Betrieb und IT-Support müssen gesichert sein und ein Medienentwicklungsplan muss vorliegen. Dieser wird zusammen mit dem Landesmedienzentrum und dem Kreismedienzentrum entwickelt und umfasst eine Bestandsaufnahme der bestehenden und benötigten Ausstattung, ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept und eine bedarfsgerechte Fortbildungsplanung für die Lehrkräfte.