Einige nehmen ihn gar nicht wahr, doch viele sind ihm ständig ausgesetzt. Ob ein herablassender Kommentar über die Hautfarbe einer Person oder das ständige Äußern von Klischees über das Herkunftsland eines Menschen mit migrantischem Hintergrund: Alltagsrassismus verletzt Betroffene sehr, er entmenschlicht.

Darauf möchte nun eine Ausstellung mit dem Titel „Was ihr nicht seht“ in der St. Marienkirche in Donaueschingen aufmerksam machen – und zum Nachdenken anregen.

Projekt startet auf Instagram

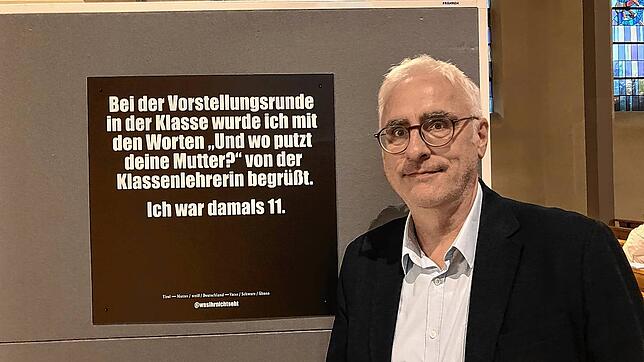

Andreas Menge-Altenburger, Leiter des katholischen Bildungszentrums in Villingen und Organisator der Ausstellung, stellte zur Eröffnung der Ausstellung den zahlreichen Besuchern den Hintergrund genauer vor.

Rassismus gehöre in Deutschland zum Alltag. Das Instagram-Projekt „Was ihr nicht seht“ von Dominik Lucha habe sich zum Ziel gemacht, strukturellen, gesellschaftlichen Rassismus, vor allem gegen schwarze Menschen, sichtbar zu machen.

In seinem Projekt können schwarze Menschen über ihre Rassismus-Erfahrungen in Deutschland berichten – und weiße Menschen können antirassistisch werden. Der Kanal bei Instagram soll Betroffenen auch dabei helfen, zu verstehen, dass sie mit ihren Erlebnissen nicht allein sind.

Mittlerweile folgen tausende dem Instagram-Kanal. Parallel gibt es diese Wanderausstellung an vielen Orten im Bundesgebiet, die den oft unsichtbaren Alltagsrassismus sichtbar machen soll, den schwarze Menschen und People of Color, also Menschen, die als nicht-weiß wahrgenommen werden, in Deutschland erleben.

Ausstellung zeigt die Erfahrungen

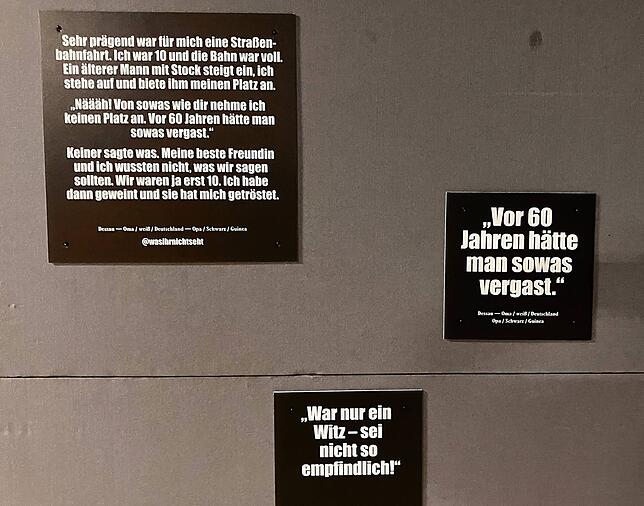

Auf den Schautafeln der Ausstellung sind einige Beispiele für Erfahrungen mit Alltagsrassismus aufgeführt.

- Der Vater meines Mannes sagte zu ihm, als ich schwanger war: „Du weißt, dass ein schwarzes Kind rauskommen kann?“

- „Geh zurück in dein Land, dich wollen wir hier nicht.“

- Kind vor der Faschingszeit: „Du kannst nicht als Prinzessin gehen. Es gibt keine, die so aussieht wie du!“

- „Ach, diese Afrikaner sind alle Affen und sollen zurück“,

- „Aus welchem Dschungel kommen sie denn?“

- „Vor 60 Jahren hätte man sowas vergast.“

Rassismus-Erfahrungen ziehen sich durch das ganze Leben

Diese Ausstellung sei mehr als nur Kunst, sagt Andreas Menge-Altenburger. Sie lädt zum Nachdenken ein, gibt Raum für eigene Erfahrungen und fördert den gesellschaftlichen Dialog.

Barbara Schramkowski, Professorin der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen, zeigte bei ihrem Vortrag zur Eröffnung Beispiele für alltägliche Formen rassischer Diskriminierung. Diese können sehr vielfältig und unterschiedlich sein und sich schon in Kindergärten, Schulen zeigen.

Doch damit enden die Erfahrungen nicht. Später tauchen sie auch bei Bewerbungen oder auch bei der Wohnungssuche, im Supermarkt oder auch an anderen Orten auf. „Rassismus in der Kindheit ist für viele ein Teil ihrer Lebenswelt“, hält Schramkowski fest.

Viele Fälle bleiben unbekannt

Sie verweist auf den Ursprung von Rassismus, der mit der Verbreitung des Kolonialismus, im weißen, westlichen Denken und in der Folge auch im Alltag Einkehr genommen habe. Statistisch nachgewiesen sei, bei der signifikanten Zunahme rechter Gewalt, Rassismus bei mehr als der „Hälfte der Fälle das dominante Tatmotiv“ und richte sich gegen Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrungen und schwarze Deutsche.

Auch die Anzahl betroffener Kinder und Jugendlicher habe sich im Jahr 2022, im Vergleich zum Vorjahr, fast verdoppelt. Dabei sei festzuhalten, dass rassistische Motive von Ermittlungsbehörden und Gerichten oft nicht als solche registriert würden.

Verweise auf die „andere“ kulturelle Herkunft führen dann hin zu Pauschalurteilen. Zum Beispiel, dass das Sprechen über einen afrikanisch-stämmigen Jugendlichen, der gewalttätig oder kriminell geworden sei, häufig die Aussage erzeuge, dass alle afrikanischen Jugendlichen kriminell seien.

Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft

Man solle sich auch immer die Gnade des Geburtsortes bei der eigenen Positionierung zum Thema Rassismus vor Augen halten, so Barbara Schramkowski weiter. Man hätte auch an ganz anderen Orten auf die Welt kommen können und nicht im relativ friedlichen und wohlhabenden Europa.

Deutschland sei eine Migrationsgesellschaft, wie aus einem Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration und Integration hervorgeht. So hatten 27 Prozent der Bevölkerung im Jahr 2023 einen Migrationshintergrund, viele davon ohne eigene Migrationserfahrung.

Mehr Solidarität praktizieren

„Was heißt das nun für jeden von uns?“, fragt Schramkowksi. Man soll wissen, dass gerade in einer „Gesellschaft mit Rassismushintergrund“ rassistische Machtverhältnisse ausgeübt werden.

Das bedeute aber auch ein Können und zwar durch Ernstnehmen von Rassismus-Erfahrungen, durch anwaltliche Begleitung und durch praktische Solidarität. Auch die Reflexion der eigenen Privilegien könne zu einer rassismuskritischen Haltung führen.