Sie schlossen Freundschaft bei 13-Gänge-Menüs und Paraden. Seit 1960 unterhält Konstanz die Städtepartnerschaft zum französischen Fontainebleau, 65 Kilometer südlich von Paris. Zu den Pionieren der Partnerschaft gehören Vertreter der Konstanzer Freiwilligen Feuerwehr wie Franz Olbricht, Wilfried Wieser, Manfred Stadelhofer und Matthias Mende.

Letzterer war der Jüngste im Bunde und gerade 16 Jahre alt, als er mit der ersten Konstanzer Delegation zur Besiegelung der Städtefreundschaft reiste. Franz Olbricht, der mit heute 83 Jahren älteste der vier Zeitzeugen, gehörte schon 1958 zu einer Gruppe, die die Städtefreundschaft vorbereitete.

Feuerwehrleute stellen fest: Wir organisieren uns ganz unterschiedlich

Franz Olbricht erinnert sich an eine "irre lange Fahrt" quer übers Land. Zehn bis zwölf Stunden sei man unterwegs gewesen. Den Empfang in Fontainebleau hat er als freundlich in Erinnerung. Unter den Feuerwehrleuten sei das mit der Verschwisterung ganz schnell gegangen, auch wenn die Dienste völlig anders organisiert waren. Während die Konstanzer Wehr vor allem von Freiwilligen getragen ist, setzte die in Fontainebleau auf hauptberufliche Kräfte, militärischen Drill und ein streng hierarchisches System.

Die Feuerwehrleute wohnten in einer Art Kaserne. Auch bei der Ausrüstung habe es Unterschiede gegeben, die französische Feuerwehr habe auf umgebaute Militärfahrzeuge zurückgreifen müssen, aber auch auf geländegängige Spezialgeräte für Waldbrände. Der Kontakt zu den Menschen sei schnell gelungen – mit ein wenig Französisch aus der Schule, Gesten und einem Wörterbuch.

Bis heute pflegt Franz Olbricht eine Brieffreundschaft in Fontainebleau.

Den Konstanzern, die die Partnerschaft aufbauten, war Frankreich völlig fremd – Franzosen aber nicht

Dennoch kannten alle vier Franzosen, die zu den Besatzern von Konstanz nach dem Zweiten Weltkrieg gehört hatten und erst 1977 die Stadt verließen. Für Matthias Mende, in dessen Elternhaus Franzosen wohnten, gehörten diese einfach dazu. Er kannte das nicht anders.

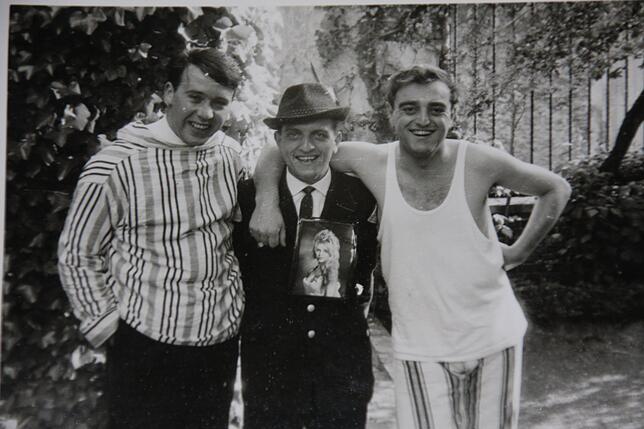

Er wie Franz Olbricht, Wilfried Wieser und Manfred Stadelhofer haben weitgehend gute Erinnerungen an die französischen Soldaten. Sie waren es, die den Jungs von damals die ersten Fahrten mit einem Auto oder auf einem Motorrad ermöglichten und den Kindern Süßigkeiten zusteckten. Zu den Festtagen in Konstanz gehörten Tage der offenen Tür in der Kaserne mit Kirmes und kulinarischen Genüssen.

Munitionshülsen wurden damals zu Geld gemacht

Manfred Stadelhofer erinnert sich an Schokolade in der Blechdose, die er von Franzosen bekommen habe, wie Franzosen in Wollmatingen mit Feuerwehrschläuchen Panzer abspritzten und wie sie als Buben damals auf dem militärischen Übungsplatz Bettenberg nach leeren Munitionshülsen aus Messing oder Abzügen von Handgranaten mit Blei suchten, um diese zu Geld zu machen. Besonders ertragreich sei die große Messinghülle einer Panzermunition gewesen.

Für zwei Buben endete eine Sammelaktion allerdings tragisch, berichtet Stadelhofer. Sie hatten wohl versehentlich auch scharfe Munition in einen Sack gepackt, der beim Absetzen explodierte und beide tötete.

Zu den bestaunten Schauspielen gehörten in Konstanz Paraden der Franzosen. Olbricht berichtet, er habe dabei erstmals in seinem Leben einen Farbigen gesehen.

Mit Blick auf die Partnerschaftstreffen und die vielen anhaltenden Freundschaften, die daraus entstanden sind, hat Franz Olbricht sich oft gefragt: "Warum um alles in der Welt, haben sich Deutsche und Franzosen so oft die Köpfe eingeschlagen?"

Als Fontainebleau Sitz des Nato-Haupquartiers war

- Die Anfänge der Partnerschaft: Das verhältnismäßig kleine Fontainebleau mit rund 25 000 Einwohnern Anfang der 1960er-Jahre war von 1953 bis 1967 Sitz des Nato-Hauptquartiers, also des atlantischen Verteidigungsbündnisses. Bundeswehr-General Hans Speidel soll dort erste Anstöße für eine Städte-Partnerschaft gegeben haben. Zu denen, die sich von Beginn an dafür engagierten, gehörten Vertreter der Konstanzer Feuerwehr. Bei den Partnerschaften ging es damals um Frieden durch menschliche Annäherung. 1957 sagte der damalige Bürgermeister von Fontainebleau, Hubert Pajot, laut Zeitungsbericht über die Verschwisterungen: "Sie entstanden aus der Erkenntnis, dass die menschliche Annäherung der Völker, ihr gegenseitiges Verstehen und eine herzliche Freundschaft weit mehr in der Lage sind, unselige Kriege zu verhindern, als deren Regierungen."

- Die Spitzenleistungen: Die Konstanzer Feuerwehr begründete 1973 mit einer verrückten Idee eine Tradition. Damals zogen Kameraden eine alte Spritzpumpe nach Fontainebleau. Daraufhin wetteiferten Deutsche und Franzosen mit Ideen, die Distanz von mehr als 600 Kilometern auf möglichst ungewöhnliche Weise zurück zu legen. Sie radelten, ritten und rollten zwischen den Städten. Zur 40-Jahrfeier der Partnerschaft legte eine Gruppe den Weg auf Roller Skates zurück, eine andere im 48-Stunden-Triathlon aus Schwimmen, Radfahren und Laufen und eine weitere auf Rädern. Neben den Vereinen tragen Jugend- und Schülergruppen die Partnerschaft. (rin)