Wasserhahn auf – das Wasser läuft heraus. Es ist das frische Trinkwasser aus dem Bodensee, das bis zur Ankunft in den Konstanzer Haushalten einen langen Weg zurückgelegt hat. Dass das Wasser aus dem Hahn kommt, ist längst Normalität. Doch der Grund, warum das überhaupt möglich ist, ist das Konstanzer Seewasserwerk.

Das steht unscheinbar in Staad direkt am Rande des Sees. Die meisten kennen es von außen – vor allem das historische Pumpwerk zieht die Blicke auf sich. Ein großes, gelbes Haus im Altbaustil. Wasserwerk Konstanz steht dort in Stein gemeißelt. Der Zugang erfolgt durch eine schwere Tür aus dunklem Holz.

Für das Wasser ist das Pumpwerk der letzte Schritt in Richtung Konstanzer Stadtteile. Aber von Anfang an: Im Rohwasserpumpwerk wird das Wasser aus dem Bodensee – wie der Name schon sagt – gepumpt. Insgesamt vier Pumpen sind dafür verantwortlich. Diese sind vergleichsweise klein. Immerhin brummen sie recht laut. Der enge Raum ist von dem Geräusch vollkommen ausgefüllt.

Die tatsächliche Entnahme aus dem See erfolgt 700 Meter entfernt im See. Und zwar bei einer Tiefe von 40 Metern unter der Wasseroberfläche. Bei dieser Tiefe werde das Wasser aus der sogenannten Sprungschicht entnommen. "Das verhindert, dass Blüten im Wasser sind", sagt der stellvertretende Werksleiter Patric Häusler. Außerdem hat es dort eine konstante Temperatur. Nämlich etwa sechs Grad.

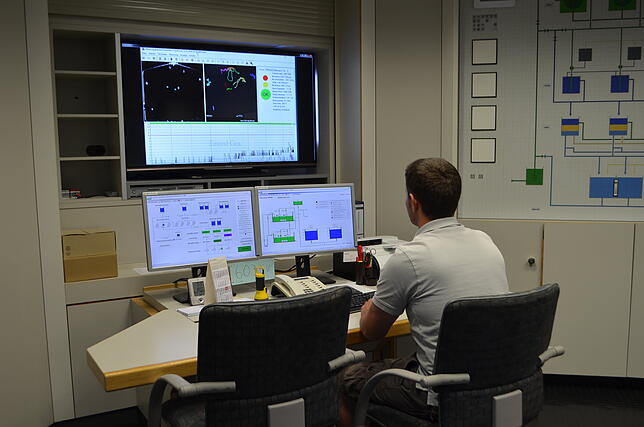

Bis zu 50 Millionen Liter am Tag werden ins Wasserwerk gepumpt. Zum Vergleich: Eine Badewanne umfasst etwa 120 Liter. Über 410.000 Badewannen voller Trinkwasser werden also entnommen. Ganz Konstanz verbraucht pro Tag um die 17 Millionen Liter. Fünf Mitarbeiter sind dafür verantwortlich darunter Häusler (rechts) und sein Kollege Florian Siegmann, Elektroniker im Wasserwerk.

Aus dem Bodensee über das Rohwasserpumpwerk wird das Wasser in den Quelltopf gepumpt. 750 Kubikmeter Wasser umfasst der Topf. Auch wenn er zunächst aussieht, wie ein einladender Whirlpool, ist das Wasser dort viel zu kalt – es hat eine Temperatur zwische fünf und sechs Grad.

Dann durchläuft das Wasser die erste Reingungsstufe – drei Mikrofilter. "Die sind dünner als ein Haar", sagt Siegmann. Dort wird alles aus dem Wasser herausgefischt, was zu grob für den Filter ist – zum Beispiel Algen und Schwebstoffe. Das Wasser wird aus kleinen Düsen auf den Filter gesprüht.

In der Ozonanlage wird Ozon erzeugt. Im Gegensatz zu den anderen Räumen, ist es hier deutlich wärmer. Denn hier gibt es keine offene Wasserfläche. Im Gegenteil: Alles steht unter dem Motto der Trocknung. Bei diesem Vorgang wird die gesamte Feuchtigkeit aus der Luft gesaugt. Mit Hochspannung von rund 13.000 Volt wird Ozon erzeugt.

Ozon ist an sich eine schädliche Substanz. Für das Trinkwasser hingegen ist Ozon nützlich: "Dadurch werden Bakterien und Viren zerstört", erläutert Häusler. Das Wasser kommt für zehn Minuten mit Ozon in Berührung. Das sieht dann so aus:

Über Rohre wird das Wasser weitergeleitet. Im sogenannten Rohrgang ist es eiskalt und stockduster. Die grünen Rohre hängen an den Wänden. Das Plätschern von Wasser ist zu hören. "Wenn man hier nachts ist, kann man sich bei einem plötzlichen Geräusch schon mal erschrecken", sagt Häusler. Ein Blick in den Raum zeigt warum. Es ist eine Szenerie, die problemlos in einem Horrorfilm vorkommen könnte.

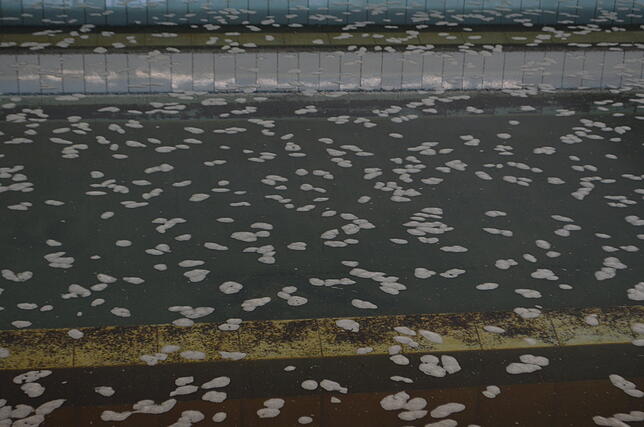

Die nächste Reingung erfolgt im Sandfilter. Dieser besteht aus zwei Schichten. Er ist unterirdisch verbaut, sodass man ihn nicht sehen kann. Der Besuch des Sandraums lässt dennoch einen Einblick in die Vorgänge zu. Im Sandraum ist es eiskalt. Ventilatoren summen leise. Hier eröffnet sich der Blick auf drei Becken, die aussehen wie Schwimmbecken.

Hier wird das Wasser in einem dritten Schritt gesäubert: "Der Sand ist so fein, dass alles darin hängen bleibt", sagt Häusler. Die Zugabe von einer kleinen Menge Eisen sorgt dafür, dass sich die restlichen Schadstoffe zusammenfügen. Sie sind dann als Flocken auf der Wasseroberfläche erkennbar.

Der Anblick wirft eine dringende Frage auf: Wie kann das Trinkwasser sein? Sonderlich appetitlich sieht es zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht aus. Doch der Sandfilter funktioniert wie ein Kaffeefilter – "Alles außer dem Wasser bleibt dort hängen", sagt Häusler. Das gesäuberte Wasser wird zunächst in zwei Reinwasserbehältern gesammelt. Als sogenannter Netzschutz wird eine kleine Menge Chlordioxid hinzugegeben.

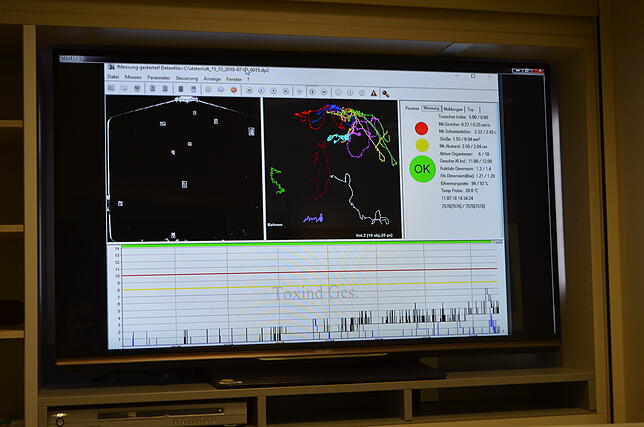

Zur Überwachung der Wasserqualität sind tierische Mitarbeiter zuständig. Die Daphnien sind Wasserflöhe und reagieren schon auf geringe Verunreinigungen im Wasser. "Sie sind sensibler als jedes Messgerät", sagt Häusler. Mit einer Kamera wird aufgezeichnet, wie sie sich durch das Wasser bewegen. Das können die Mitarbeiter am Bildschirm verfolgen. Sobald etwas nicht stimmt, schlägt das System Alarm.

Am Monitor kann Patric Häusler auch die Messwerte in den einzelnen Konstanzer Bezirken sehen. "Wenn es einen Rohrbruch gebe, würde der Wasserwert nach oben gehen", sagt Häusler. Er kann auch die Zeiten der Wassernutzung sehen: Unter der Woche steigt die Wasserkurve ab fünf Uhr, am Wochenende ab sieben Uhr.

Besonders beeindruckend ist der Blick auf Spiele der Fußball-WM – auf das Halbfinale Frankreich gegen Belgien beispielsweise. "Zur Halbzeit ist der Verbrauch deutlich angestiegen", sagt Häusler. Auch als um 22 Uhr dann Ende war, gingen einige Konstanzer ins Badezimmer. Man sieht zwar nicht, wenn nur eine Person das Wasser laufen lässt, aber sobald das mehrere Konstanzer zur gleichen Zeit tun – zeigt die Kurve einen Ausschlag. Diese sieht Häusler auf den Bildschirmen.

Aus den Reinwasserbehältern gelangt das Trinkwasser in das historische Pumpwerk. Das alte Gebäude wurde 1905 gebaut. Die großen, alten Fenstern tauchen die große Halle mit den hohen Decken in helles Licht.

Trotz der Größe des Pumpwerks ist es dort angenehm warm. Wie Häusler erläutert, kommt das durch die Abwärme der Motoren. Sie betreiben die insgesamt sieben Pumpen. Das Brummen der Geräte ist deutlich zu hören. Die Pumpen fallen direkt ins Auge – sie sind in grüne und blaue Farbe getränkt.

Das fertige Trinkwasser wird über die Pumpen in drei verschiedene Hochbehälter gepumpt. Über den Hochbehälter Friedrichshöhe werden 70 Prozent der Konstanzer versorgt. Der Hochbehälter Purren in Litzelstetten versorgt Teilorte sowie die Insel Mainau und die Insel Reichenau. Ein dritter Hochbehälter steht in Dettingen. Er versorgt allerdings nur drei Prozent der Bevölkerung.

Das Pumpwerk ist die letzte Station des Wassers. Auch für Florian Siegmann ist die Schicht nun beendet.

Das Wasserwerk hingegen arbeitet weiter – rund um die Uhr. Denn wenn die Konstanzer den Wasserhahn betätigen, soll schließlich frisches Trinkwasser aus dem Bodensee heraussprudeln.