Rund ein Dutzend Männer sitzen an einem langen Tisch im Gasthaus Turm am Schnetztor. Einmal im Monat treffen sie sich, seit 1997 oder 1998 gibt es ihren Stammtisch. Ganz genau wissen das die Mitglieder der GDL-Ortsgruppe Bodensee-Neckar nicht mehr.

Gut gelaunt sind sie in jedem Fall und gerne bereit, aus ihrem Berufsleben zu berichten. Jahrelang haben sie Loks in der Region gesteuert, sind zwischen Basel und Friedrichshafen gefahren, bis nach Karlsruhe oder Heidelberg und alle sind sich einig: Sie hatten einen traumhaften Beruf – und sind am Bodensee und im Schwarzwald besonders schöne Strecken gefahren.

Aber die goldenen Zeiten sind ihrer Meinung nach vorbei – seit die Bahn in den 90er-Jahren privatisiert wurde und die Politik lieber in die Automobilindustrie investiert habe, als in die Schiene.

Sie waren noch Beamte

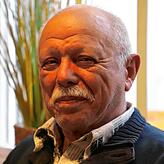

Die Lokführer, die im Gasthaus Turm sitzen, waren noch Beamte – und hatten kein Streikrecht. „Ans Streiken haben wir gar nicht gedacht“, sagt daher Friedrich Siebenrock, Jahrgang 1947, dem SÜDKURIER. Seine erste Lok hat er 1970 gesteuert, die letzte 2006. Dass die GDL bis vor Kurzem trotz vielem Gegenwind mehrfach in den Ausstand getreten ist, dafür zeigt Siebenrock Verständnis.

Durch die Privatisierung habe es für die Deutsche Bahn auf der positiven Seite Einsparungen geben – im Gegenzug müsse sie mit den negativen Folgen leben, darunter dem Streikrecht. Und über den gerade beendeten Tarifkonflikt sagt Siebenrock: „Die Arbeitgeberseite hat den Streik in die Länge gezogen.“

So sieht es auch Rudi Maier, Jahrgang 1950, der aus Konstanz kommt und den Stammtisch organisiert. „Das Angebot der GDL, das unterschrieben wurde, lag schon im Dezember vor“, sagt Maier. Die Bahn hätte also schon früher einlenken können. Sein Eindruck ist, dass sie die GDL loswerden will.

„Claus Weselsky ist ein Feindbild“, sagt der Ruheständler. Dabei kennt Maier den GDL-Vorsitzenden aus seiner Arbeit für die Gewerkschaft persönlich, erzählt er. „Ein super Typ.“ Andere Anwesende bezeichnen ihn als „Kämpfer“, als „konsequenten Mann“ oder sagen: „Er hat das gut gemacht.“

An der nun erzielten Einigung zwischen Deutscher Bahn und der GDL gefällt Maier, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen künftig wählen können: Weniger arbeiten oder mehr Geld. Er selbst hätte wahrscheinlich nicht die kürzere Arbeitswoche gewählt, sagt er, denn: „Ich war mit Leib und Seele Lokführer.“ Auch Peter Hellstern schwärmt von der Arbeit: „Du fährst aus dem Bahnhof und das Ding gehört komplett dir, da schwätzt dir niemand rein.“

Klar, Schattenseiten habe es auch gegeben: Nachtdienste etwa, und viele Überstunden, die die Lokführer immer vor sich herschoben, weil nie genug Personal da war. Aber den Wechseldienst sieht er nicht nur negativ, so habe man auch unter der Woche mal frei. Und für unliebsame Termine am Wochenende ab und zu eine gute Entschuldigung gehabt, sagt Hellstern lachend.

Suizide beschäftigen sie noch Jahre später

Ein Thema beschäftigt die ehemaligen Lokführer noch Jahre später, auch Rolf Braun, der seit 2002 im Ruhestand ist: Die Menschen, die sie überfahren haben, Suizide und Unfälle. „Das gehört dazu, das muss man erwähnen“, sagt Braun. Das gehe nie spurlos an einem vorbei, auch wenn klar sei: „Ich bin nie schuldig.“ Beiläufig erwähnt er, dass er und Peter Hellstern nach Unfällen beim selben Psychiater waren.

Hellstern ist wegen der Erlebnisse 2001 frühzeitig aus dem Beruf ausgestiegen. Rudi Maier ergänzt: „Die Regel ist: Sieben ist die Höchstgrenze.“ Danach könne kein Lokführer mehr weiterfahren. Die Art, in der die Männer über die Suizide sprechen, zeigt, wie prägend diese Erlebnisse waren – und wie sie gleichzeitig einen Umgang damit finden mussten.

„Mich hat das ja nicht belasten dürfen“, sagt Friedrich Siebenrock dazu. Wenn es bei den Unfällen einen Täter gebe, sei das der Zug, nicht der Lokführer. Siebenrock erzählt auch von einem abenteuerlichen Vorfall: In den 70er-Jahren sei ihm mal ein Ermordeter auf die Gleise gelegt worden – das habe er später im zugehörigen Prozess erfahren. Er erinnert sich an eine stürmische Nacht, dass er jemanden überfahren hat, habe er zunächst gar nicht gemerkt.

Früher ging vieles schneller

Selbst nach Unfällen mit Personenschaden, erinnert sich Siebenrock, habe es früher weniger Verspätungen gegeben. „Nach einer Viertelstunde ist das weitergelaufen“, sagt er. Rolf Braun und Rudi Mauer erzählen, dass es früher deutlich weniger Zugausfälle gab. „Jede Lok hätte man genommen und vor den Zug gespannt“, sagt Rudi Maier.

Die Verbundenheit der Männer jedenfalls scheint weiterhin groß. „Die Gewerkschaftsarbeit schweißt zusammen“, heißt es dazu von Maier. Und die Begeisterung für die Bahn ist im Privaten geblieben. Maier schwärmt von einer Bahnreise zwischen Oslo und Bergen. Die Transsibirische Eisenbahn schwebe ihm noch vor – wenn die politische Situation in Russland es zulasse.