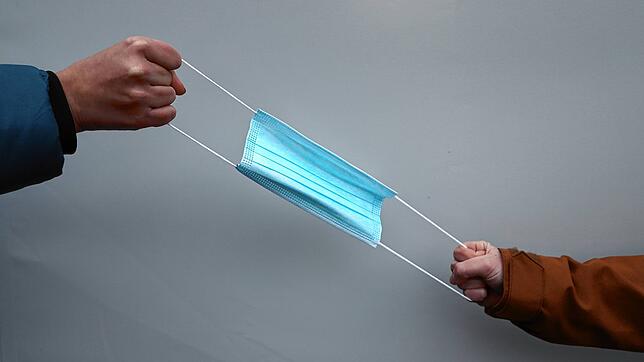

Der Ton in der Gesellschaft wird rauer. Die Corona-Infektionszahlen steigen, Nebel und Kälte kehren nach Konstanz zurück und die Menschen sind zusehends der Pandemie müde. Das schlägt sich in der Konzilstadt wohl auch im Umgang miteinander nieder.

So gab es in jüngerer Vergangenheit bereits mehrere Fälle, bei denen Polizeibeamte zu Maskenverstößen gerufen wurden und dabei auf Provokationen und Unverständnis nicht nur seitens der Maskenverweigerer, sondern in einem Fall auch Schaulustiger stießen.

Es kann laut der Polizei zwar kein drastischer Anstieg dieser Fälle verzeichnet werden, jedoch werde „der Ton und der Umgang mit der Polizei stets rauer“, sagt Tatjana Deggelmann, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz auf SÜDKURIER-Nachfrage. Der schlechtere Umgang sei aber nicht nur bei Verstößen gegen die Maskenpflicht zu beobachten, sondern es handele sich „eher um ein allgemeines Problem“, so die Beamtin.

Mit diesen Schwierigkeiten hätten jedoch nicht nur die Polizeibeamten, sondern auch andere Gruppen zu kämpfen. „Das merken auch auch die Einsatzkräfte von der Feuerwehr und dem DRK“, so Deggelmann. „Auch die werden angegangen.“ Sie vermutet dahinter ein gesellschaftliches Problem, das mit der allgemeinen Corona-Situation im Moment zu tun hat.

Was geht gerade in den Bürgern vor und warum reagieren Menschen so? Sebastian Koos, Professor der Soziologie mit Schwerpunkt auf Sozialer Bewegung an der Universität Konstanz, versucht das einzuordnen. Er glaubt, dass diese Vorfälle nicht öfter geschehen, sondern lediglich wieder sichtbarer werden. Damit meint er, dass ähnliche Verstöße beispielsweise im Sommer weniger aufgefallen seien. „Außerdem werden die Reaktionen wieder radikaler, als noch zuvor“, sagt der Wissenschaftler.

Als Hauptgruppen, die für derlei Verstöße und Vorfälle verantwortlich sind, macht Koos drei Gruppen aus.

- Die einen wählen das Vorgehen als eine Art Protest, eine Form der „präfigurativen Politik“. Präfigurative Politik bedeutet, dass die Art der politischen Handlung oder Protests, wie beispielsweise im Bus keine Maske zu tragen, das Ziel, also eine Welt ohne Maskenpflicht, im wörtlichen Sinne vorwegnimmt. Als ein weiteres Beispiel zieht der Wissenschaftler Hausbesetzungen heran, um gleichzeitig auf die Wohnraumknappheit aufmerksam zu machen und diese in diesem Fall „zu lösen“, und das eben, indem man ein Haus besetzt.

- Die zweite Gruppe wähle das Verhalten aus Rebellion, jedoch sei das weniger als politisches Signal zu verstehen, wie noch bei der ersten Gruppe, sondern eher als persönliche Einstellung. „Diese Gruppe ist in diesem Sachverhalt dagegen und auch oft allgemein einfach gegen alles“, sagt Sebastian Koos. Diese würden oft nur darauf warten, beispielsweise auf das Fehlen ihrer Maske angesprochen zu werden. Dies gelte für die Gruppe der Protestler aber ebenfalls. Zum Teil reagiere diese Gruppe in der Folge auch aggressiv, was sie besonders „sichtbar“ mache. Sie seien oftmals gegen staatliche Einmischung und wollten sich nicht bevormunden lassen.

- Die letzte und kleinste Gruppe seien die „Unbequemen“. Diese würden beispielsweise im Zug die Maske oft unter der Nase tragen, jedoch nicht als politisches Statement, sondern aus Bequemlichkeit. „Diese Gruppe reagiert auch eher nicht radikal, wenn man sie darauf anspricht“, so Koos.

Woher kommt der rauere Ton?

Doch warum wird der Ton nun rauer in der Gesellschaft? Ein großer Teil des Problems sei hierbei laut Sebastian Koos die drastische Corona-Lage. Dazu gehöre vor allem die große Enttäuschung über die erneute Eskalation der Pandemie.

Viele der Menschen hätten sich wohl stärker auf die Impfung verlassen, die nun – nach deren Einschätzung – nicht das gewünschte Ergebnis erzielt habe. Dies führe teilweise auch zu einer allgemeinen Skepsis gegenüber einzelnen Maßnahmen, wie in diesem Fall eben der Maskenpflicht.

Die Motivation der Menschen sei dabei unterschiedlich, so seien beispielsweise Impfverweigerer nicht gleichzeitig Maskenverweigerer oder umgekehrt. So seien manche Maskenverweigerer beispielsweise auch geimpft, und nähmen den Impfschutz nun als Grund, keine Maske tragen zu müssen. Deren Argumentation sei laut Koos oft: „Ich bin ja geimpft, warum sollte ich eine Maske tragen“. Diese Menschen hätten oft keine Lust mehr auf die Einschränkungen, weil sie sich durch die Impfung davon befreit fühlen.

Gleichermaßen gebe es jedoch auch eine Gruppe von Menschen, die die Masken und sämtliche anderen Maßnahmen mittragen würden, sich jedoch nicht gegen Corona impfen lassen wollen würden. Das kann viele verschiedene Gründe haben. Eines scheint aber laut dem Wissenschaftler der Universität Konstanz sicher. „Es gibt zunehmend eine Gruppe in der Mitte, die unzufrieden ist“, so Sebastian Koos. Diese sei keine homogene Masse, sondern stehe zu den verschiedensten Maßnahmen sehr unterschiedlich.