Einmal hat die Grenze zu Kreuzlingen wie ein Staudamm gewirkt, der Menschenmassen auf der Konstanzer Seite – zumindest für einige Tage – zurückhielt: am 31. Juli 1914. Eine kaiserliche Verordnung versetzt das Deutsche Reichsgebiet in den Kriegszustand, was vielerorts mit vaterländischer Begeisterung aufgenommen wird. In Singen werden auf dem Marktplatz patriotische Lieder angestimmt.

Wenige Tage später, am 2. August, erklärt Italien seine Neutralität in diesem Konflikt. Was dazu führt, dass viele in Deutschland lebende Italiener nach Hause wollen. Einerseits fürchten sie, dass national gestimmte deutsche Nachbarn ihnen ihre Neutralität vorwerfen könnten, zudem könnte der Arbeitsplatz bedroht sein. Also brechen viele Italiener gen Süden auf.

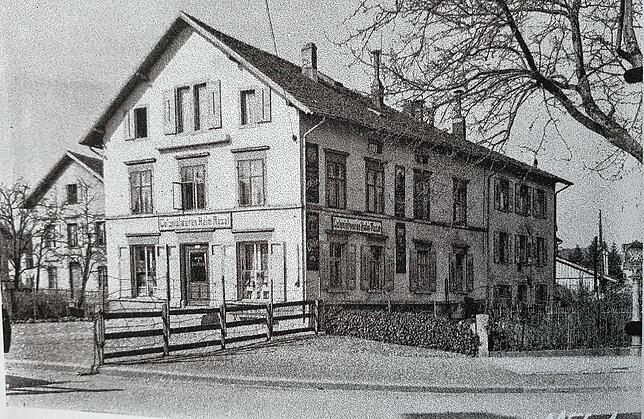

Für Konstanz bedeutet der Kriegseintritt vor allem geschlossene Grenzen. Lebensmittel, Strom und Gas, das die Stadt vorwiegend aus der Schweiz bezieht, fehlen auf einmal oder kommt nur unter Schwierigkeiten an. Personen, die grenzüberschreitend arbeiten, brauchen nun Passierscheine. Die Papierwarenfabrik Müller, die auf Kreuzlinger Seite einen zweiten Standort besitzt, leidet darunter, dass ihre Mitarbeiter ständig an der Grenze aufgehalten werden.

Andere Handwerksbetriebe müssen schon bald schließen, Kunden stornieren Aufträge, die Lebensmittelpreise stiegen schon im August 1914 stark an. Eine wirtschaftlich bedrohliche Situation. Konstanz zählt zu diesem Zeitpunkt 28.000 Einwohner. Zahlreiche Reservisten kommen ebenfalls an, die Konstanzer Garnison soll auf das Fünffache ihres „Friedenszustandes“ wachsen, die Sammelunterkünfte reichen bald nicht mehr aus, Soldaten müssen privat untergebracht werden.

Und dazu nun die Italiener, die auf ihrem Weg nach Süden in Konstanz feststecken. Schon am 2. August kehrt ein mit 500 Personen beladenes Schiff von Bregenz nach Konstanz zurück, weil man dort die Grenze dicht gemacht hat. Auf der Route über Lindau sind schon zu viele einkehrende Italiener in der österreichischen Stadt aufgelaufen.

Vorplatz des Konzils ist voller Menschen

Für die heimreisewilligen Südländer öffnet die Stadt Konstanz die Wartehalle des Bahnhofs, die Turnhalle der Stephansschule und die Säle des Hussenkellers. Bis zum 5. August dürfen einige Schiffe in Bregenz wieder anlanden, sodass die Menschen von Konstanz aus weiter können – dann schließt der Hafen dort erneut. Und der Durchzug kommt in Konstanz völlig zum Erliegen.

Der damalige Stadtarchivar Anton Maurer hat die Situation beschrieben, die Akte ist im Stadtarchiv vorhanden: Am Mittwochabend, 5. August, ist der Vorplatz des Konzils voll. „Kopf an Kopf standen sie da oder machten es sich nach Möglichkeit auf ihren Gepäckstücken bequem. Es waren größtenteils Männer, nur zu verhältnismäßig kleinem Teile Kinder und Frauen.“

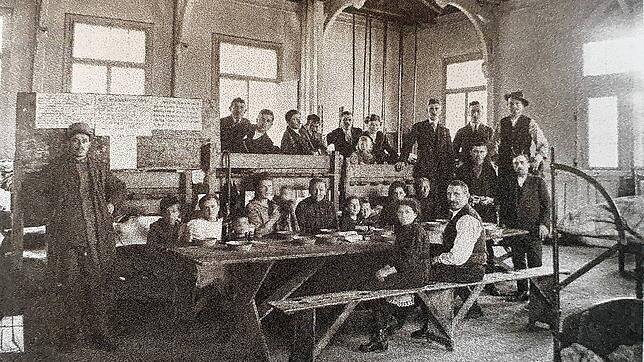

Von den Reisestrapazen völlig erschöpft, unzureichend verpflegt, traurig, weil sie aus ihren Lohnverhältnissen gerissen worden seien, so Maurer weiter. Konstanzer Bürger spenden erste Erfrischungen, die Stadt öffnet weitere Unterkünfte: den städtischen Werkhof auf dem Döbeleplatz, die Mädchenvolksschule und einen Kindergarten.

Die Konstanzer kommen mit Handwagen und helfen beim Transport. Es beginnt zu regnen, auf dem Werkhof bauen sich die Durchreisenden eilig notdürftig schützende Dächer mit dem Material, das sie finden. Das Marienhaus öffnet ebenfalls seine Türen, manche finden privat eine Bleibe. Der Stadtrat ordert 500 Laib Brot, die größtenteils unentgeltlich am Morgen danach ausgeteilt werden.

21.780 Italiener zogen durch Konstanz

Am Donnerstag, 6. August 1914, werden schon 6000 Italiener in der Stadt gezählt. Die Stadt stellt auch noch die Güterhalle im Hafen bereit, 1000 Personen kommen dort erst einmal unter, drei Ärzte versorgen die Gäste. Bis dahin war die Grenze zur Schweiz völlig dicht, nun öffnet sie diese und lässt die Italiener mit dem Zug weiterreisen, doch die Schweizer Bahnbehörde verlangt die Bezahlung der Tickets.

Geld, das viele mittellose Italiener nicht aufbringen können. Der Konstanzer Oberbürgermeister bürgt spontan für diese, später dann die italienische Gesandtschaft in Bern, sodass schon an jenem Donnerstagnachmittag in mehreren Sonderzügen etwa 3600 Personen die Weiterreise ermöglicht wird, am Freitag noch einmal dieselbe Zahl. Über 7000 Menschen kamen so an zwei Tagen weiter, mehr als die Hälfte ohne Geld für die Zugfahrt.

In diesen beiden ersten Augustwochen seien, so Stadtarchivar Anton Maurer, 21.780 Italiener durch Konstanz „gezogen“, also fast so viele wie die Stadt Einwohner hat, 13.500 kommen über Bregenz, 8280 über die Schweiz weiter. Die Ausgaben der Stadt seien wohl, wie Maurer vermutet, später von der italienischen Regierung übernommen worden.

Und während der Erste Weltkrieg begann, der Nationen entzweite, Grenzen verschloss und Abgrenzung heraufbeschwor, war für diese zwei Wochen im August 1914 noch einmal eine Kooperation über den Zaun hinweg möglich gewesen.