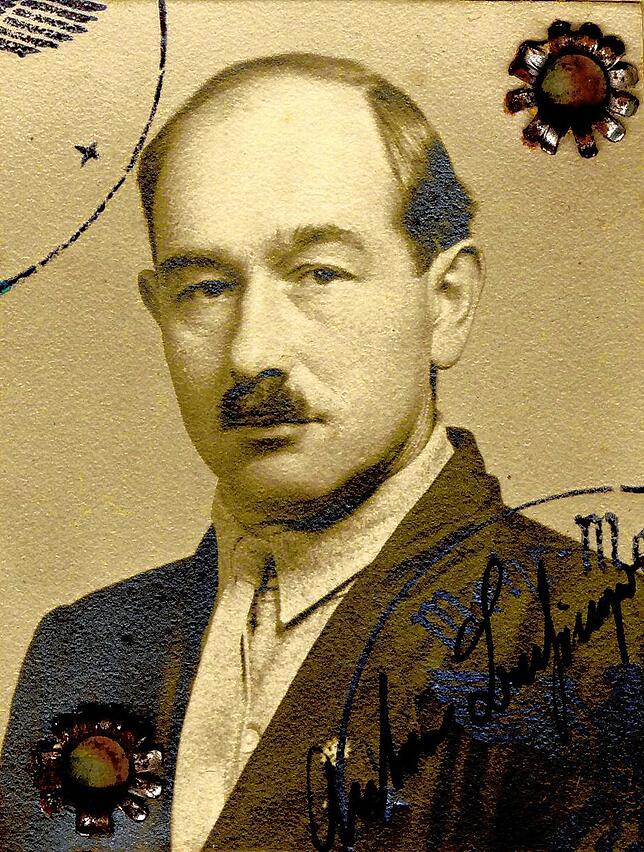

Das Fallbeil in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart fiel am 15. Dezember 1942, morgens um 6 Uhr. Nach dem 49 Jahre alten Konstanzer Postbeamten Anton Bechinger starb ein ebenfalls zum Tode verurteilter Mannheimer, der heimlich geschlachtet hatte.

Drei Tage später berichtete die hiesige NS-Zeitung „Bodensee-Rundschau“, der „Feldpostmarder“ Anton Bechinger sei „der verdienten Strafe zugeführt“ worden. An Dutzenden Litfaßsäulen kündeten zudem rote Plakate von Bechingers Tod unter der Guillotine. Sein Vergehen: Er hatte aus Hunger Feldpostpakete zurückbehalten, geöffnet und den Inhalt aufgegessen.

Der Konstanzer Postbeamte hinterließ seine Frau Cäcilie, den 18-jährigen Sohn Walter, der damals als Soldat in Afrika kämpfte und zwei Jahre später in Italien fiel, den 16-jährigen Helmut und die 14-jährige Elfriede. Anton Bechinger wurde am 50. Geburtstag seiner Frau hingerichtet.

Sein Enkel Jürgen Bechinger wird ganz leise, wenn er von der Zeit nach der öffentlich verkündeten Hinrichtung seines Großvaters erzählt. „Es gab keinerlei Trauerbegleitung oder Unterstützung für unsere Großmutter. Selbst der Münsterpfarrer lehnte jede Hilfe ab.“

Fragen zum Tod von Opa Anton? „Jürgen, lass es!“

Dabei lebte die gut katholische Familie im Schatten des Münsters, in der Gerichtsgasse 7. Vermieter war der Malermeister und Fasnachtspräsident Hugo Graf. Nach dem Urteil waren die Bechingers in der kleinen Stadt gebrandmarkt, doch Hugo Graf hielt zu seinen Mietern. Auch nach der Verurteilung und Hinrichtung ihres Mannes ging Cäcilie Bechinger täglich ins Münster, um zu beten. „Aber sie fühlte sich vom Pfarrer missachtet und sie war isoliert“, sagt Jürgen Bechinger.

„Noch während meiner eigenen Schulzeit einige Jahre nach dem Krieg, gab es Lehrer, die von dieser ‚Schande‘ wussten und sich mir gegenüber seltsam verhielten“, erzählt der Enkel. Als Jürgen später seine Großmutter Cäcilie nach dem Schicksal des Großvaters fragen wollte, wich sie beschämt aus. „Mit ihr war darüber nicht zu sprechen“, erinnert er sich. Und sein Vater beschied die Nachfragen einsilbig: „Jürgen, lass es!“

Sonntags besuchte die Großmutter häufig die Familie einer ihrer Söhne. Enkel Jürgen erinnert sich an eine gramgebeugte, dabei freundliche alte Frau, die den Kindern etwas Schokolade aus der Schweiz mitbrachte, aber nie viel sprach. Cäcilie Bechinger, die lange als Küchenhilfe in einem hiesigen Gastronomiebetrieb gearbeitet hatte, starb 91-jährig 1983 in Konstanz. Niemand hatte ihr je geholfen, das Trauma dieser öffentlichen Erniedrigung zu verarbeiten.

Postbeamter gesteht: „Ich war schwach geworden“

Was nach dem Ende des Nazi-Terrors unter Verschluss blieb, ist heute leicht zugänglich: Im Staatsarchiv Freiburg liegen noch immer die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft und das Urteil des Sondergerichts Freiburg, das im November 1942 zur mündlichen Hauptverhandlung gegen den Postbeamten nach Konstanz gekommen war. Bechinger, ein dekorierter Soldat des Ersten Weltkriegs, war im September 1942 abends in der Packkammer des Bahnpostamts am Hafen von der Gestapo festgenommen worden.

Im ersten Verhör gestand er unbedacht, von Dezember 1941 an mehrere Monate lang Päckchen und Feldpostsendungen an die Front in der Packkammer abgefangen, geöffnet und deren Inhalt aufgegessen zu haben. „Ich war schwach geworden. Weil ich in den Sendungen Lebensmittel vermutete und Hunger hatte. Ich fand in den Sendungen Keks, Kuchen, Käse“, gab er gegenüber dem Vernehmungsbeamten zu.

Etwa 70 Sendungen habe er auf diese Weise geöffnet. „Bei meinen Verfehlungen wusste ich, dass ich mich strafbar mache“: Diesen Satz des Protokolls dürfte der Gestapobeamte vermutlich vorformuliert haben und Bechinger unterschrieb. Ein schwerer Fehler, denn so räumte er ein, eine damals mit dem Tode bedrohte Straftat vorsätzlich begangen zu haben. Zu diesem Zeitpunkt stand ihm kein Anwalt beratend zur Seite.

Der zuständige Staatsanwalt Müller hatte denn auch leichtes Spiel: Der geständige Beschuldigte habe sich „ohne jede wirtschaftliche oder sonstige Notlage in sehr großem Umfang“ an Feldpostpäckchen vergriffen: “Ich beabsichtige, gegen den Beschuldigten die Todesstrafe zu beantragen“, schrieb Müller. Die Rechtsgrundlage dazu bot die sogenannte „Volksschädling-Verordnung“, ein Terror-Instrument gegen die eigene Bevölkerung, gekleidet in die äußeren Formen einer Rechtsnorm. Diese Verordnung sah unter anderem für Diebstahl von Feldpostsendungen oder von Lebensmitteln aus Bombenruinen die Todesstrafe vor.

Gnadengesuche lehnt das Sondergericht ab

Am 11. November, dem Tag des Fasnachtsbeginns auch in Konstanz, tagte das Sondergericht Freiburg im Konstanzer Landgericht an der Laube. Der Vorsitzende Richter Dr. Orth, Berichterstatter Dr. Straumann und Beisitzer Dr. Rieber brauchten, wie in der Blutjustiz des NS-Staates üblich, nicht lange für den Fall: Der Sachverhalt schien glasklar, die Einwände des Verteidigers wurden abgetan. Um 11.45 Uhr fällten die drei Richter das Todesurteil.

Bechingers Pflichtverteidiger, der örtliche Vorsitzende des „NS-Rechtswahrerbundes“, Rechtsanwalt Josef Meschenmoser, legte sich für seinen verurteilten Mandanten ins Zeug: Er schrieb – für Pflichtverteidiger damals eher ungewöhnlich – ausführlich begründete Gnadengesuche an das Sondergericht und sogar an SS-Obergruppenführer Philipp Bouhler, den Leiter von Hitlers Privatkanzlei.

Darin wog er die Tat gegen den tapferen Fronteinsatz eines der Bechinger-Söhne auf und verwies auf ein medizinisches Attest, wonach Bechinger zur Tatzeit möglicherweise nur eingeschränkt schuldfähig gewesen sein könnte. Das war mutig, denn für „Volksschädlinge“ sollte sich Ende 1942 kein zugelassener Anwalt mehr öffentlich einsetzen.

Währenddessen fragte Staatsanwalt Müller schon einmal bei der Ehefrau an, ob sie im Falle der Hinrichtung den Leichnam „zur einfachen, ohne Feierlichkeiten vorzunehmenden Bestattung“ übernehmen wolle. Auch sprach sich Müller vorsorglich gegen eine Begnadigung aus, denn Bechinger habe „keine Reue“ gezeigt, behauptete er wahrheitswidrig.

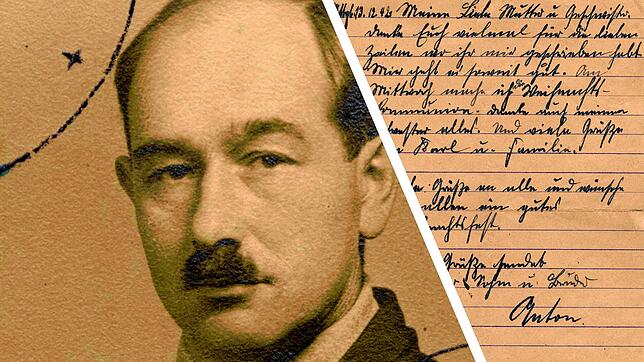

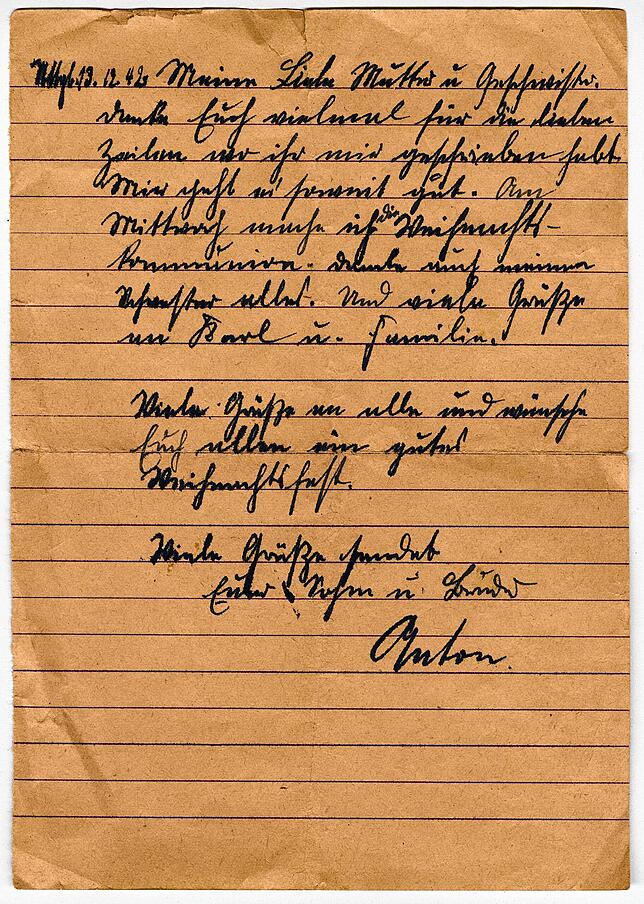

Der Verurteilte saß mittlerweile in der Haftanstalt Stuttgart in einer Todeszelle. Am Sonntag, 13. Dezember 1942, schrieb er seiner Familie einen Brief, der allerdings nicht zugestellt, sondern zur Akte genommen wurde: „Liebe Mutter und Geschwister, danke Euch vielmal für die lieben Zeilen, wo Ihr mir geschrieben habt. Mir geht es soweit gut. Am Mittwoch mache ich die Weihnachtskommunion (...) Viele Grüße an alle und wünsche Euch allen ein gutes Weihnachtsfest.“

Die Kommunion blieb Bechinger verwehrt, schon am Dienstag wurde er geköpft. Im Jahr 1956 erklärte das Landgericht Freiburg, das damalige Todesurteil als Strafe für einen Diebstahl sei unverhältnismäßig gewesen. Dadurch erhielt Cäcilie Bechinger immerhin 674,45 Mark Invalidenrente ihres einst kriegsversehrten Mannes.

Zur selben Zeit waren viele der deutschen Blutrichter und die an solchen Todesurteilen beteiligten Staatsanwälte nach einer kurzen Auszeit straflos und längst auf gut besoldete Justizstellen zurückgekehrt.