Aus heutiger Sicht geradezu absurd klingt die Anklage: Sie habe die gefleckte Kuh Frieda des braven Bürgers Sebald aus Uhldingen „mit garstigem Teufelswerk besprochen“. Den Richtern in Konstanz genügte das zum Todesurteil. Und dieses vollstreckte der Scharfrichter Hyronymus dann bei Allensbach, nachdem die arme junge Frau zuvor noch ausgepeitscht worden war – am 11. September 1552.

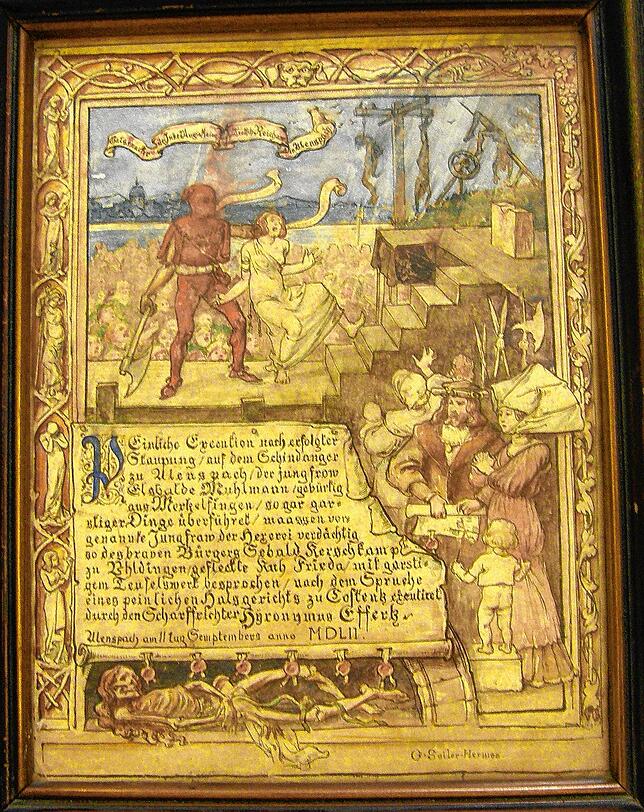

Bildlich dargestellt hat die Exekution der Elsbalde der weit gehend unbekannte Maler G. Seiler-Hermes wohl um das Jahr 1900. Der Reichenauer Kulturchef Karl Wehrle hat das Werk im Fundus des örtlichen Museums.

Offenbar hatte der Künstler die Urkunde irgendwoher, er hat sie jedenfalls in das Bild hinein gemalt und ließ sich vom Text inspirieren – natürlich historisierend, wie es um 1900 üblich gewesen sei, so Wehrle.

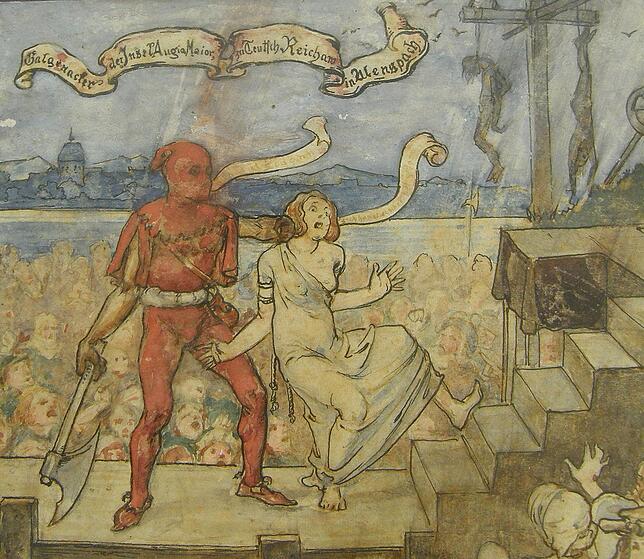

Im Mittelpunkt sind der Scharfrichter und die junge Frau zu sehen, im Vordergrund stehen ein paar fein gekleidete Leute mit Kind, im Hintergrund ist eine grölende Menge abgebildet. Und in der Ferne sieht man das Reichenauer Münster.

Das Skelett von Elsbalde?

Möglicherweise haben der Kreisarchäologe Jürgen Hald und sein Grabungsteam die sterblichen Überreste genau dieser jungen Frau in den vergangenen Tagen frei gelegt.

Denn bei den seit einigen Wochen laufenden Ausgrabungen an der früheren Richtstätte auf rund 700 Quadratmetern nördlich der B33 haben sie jüngst einen weiteren spannenden Fund gemacht.

Drei Skelette in einer Grube

Direkt zwischen den Pfeilerfundamenten des großen Galgens lagen in einer eher flachen Grube gleich drei Skelette übereinander. Und das unterste und damit offenbar älteste Skelett stamme von einer grazilen, erwachsenen Person, von der der Schädel noch nicht gefunden sei, erklärt Hald. „Es handelte sich vermutlich um eine Frau zwischen 20 und 25 Jahren.“

Es wäre aber reine Spekulation, diese Knochen der oben genannten Frau zuzuordnen, betont er. Die darüber liegenden Skelette stammten sicher von Männern.

Beim obersten Skelett lag der Schädel zwischen den Beinen – vermutlich wurde dieser Delinquent geköpft. Die Lage dieses Skeletts sehe ziemlich original aus, meint der Grabungsleiter.

Vom mittleren Skelett lag zwar auch ein Teil des Schädels nicht bei der Halswirbelsäule. Doch dieser könnte auch verlagert worden sein, als die Grube für den dritten Leichnam wieder aufgegraben wurde, so Hald.

Und beim Bergen dieser Skelette habe man zuletzt noch Teile eines vierten Individuums frei gelegt. Offenbar war diese Grube über eine längere Zeit zum Verscharren der Hingerichteten verwendet worden.

Richtstätte über mehrere Jahrhunderte

„Das ist natürlich hochinteressant, dass es gewollt war, immer wieder die Leichname an dieser Stelle zu begraben“, so der Kreisarchäologe. Wobei es durchaus typisch sei, dass die Exekutierten möglichst dicht beim Galgen und auch direkt darunter verscharrt wurden, berichtet Hald.

Diese Erkenntnisse von anderen frühneuzeitlichen Richtstätten bestätigen sich nun bei Allensbach, wo der Galgen Anfang des 19. Jahrhunderts abgebrochen wurde.

Wie bei den bisher hier gefundenen Skeletten und Knochen gehe er davon aus, dass die Hinrichtungen im 17. und 18. Jahrhundert stattfanden. Das könne man aus gefundenen Gewandhaken und Ösen von Kleidung folgern. Doch Hald betont: „Das ist nur eine erste Einschätzung. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“

Er könne es nicht ausschließen, dass solche Haken und Ösen auch schon im 15. und 16. Jahrhundert gebräuchlich gewesen seien. Und es habe an der Grabungsstelle auch Skelette gegeben ohne Kleidungsrückstände – vielleicht sei mancher Delinquent einfach nur in einem Hemd hingerichtet worden.

Seit wann der Ort als Richtstätte genutzt worden war, könne er anhand der archäologischen Befunde noch nicht sagen. Belegt sei, dass die gemauerten Pfeiler des mindestens 3,50 Meter hohen Galgens im Jahr 1653 neu errichtet wurden, weil der ursprüngliche Galgen offenbar im Dreißigjährigen Krieg zerstört worden war.

Hier haben Hald und sein Team weitere interessante Funde gemacht. Zum einen habe man behauene Sandsteine von dem älteren Galgen in einer Grube frei gelegt. Zum anderen habe man festgestellt, dass eines der Pfeilerfundamente mit einer der so genannten Feuergruben kollidiere, berichtet Hald. „Die ist auf jeden Fall älter.“

In diesen Feuergruben, in denen zahlreiche verkohlte Knochenreste gefunden wurden, seien entweder Leichname verbrannt worden oder es habe vielleicht auch Scheiterhäufen gegeben.

Möglich wäre es also, dass für den zweiten Galgen ein neues Fundament an etwas anderer Stelle gebaut worden sei – oder dass der Platz schon für Verbrennungen genutzt wurde, bevor überhaupt ein Galgen errichtet worden sei, meint Hald. Die Fundamente wolle man nun in den kommenden Wochen noch genauer untersuchen.

Weitere Skelettfunde könnten folgen

Acht vollständige Skelette habe man frei gelegt, berichtet Hald, zudem Teile von Skeletten von einigen weiteren Individuen gefunden. Insgesamt gehe er deshalb von zehn bis zwölft Hingerichteten aus, die nicht verbrannt wurden.

Noch mal so viele schätzt er zudem aufgrund der verkohlten Knochen in den Feuergruben, so dass aktuell von 20 bis 25 Personen sterbliche Überreste gefunden worden seien.

„Die Stellen, wo wir Skelette vermuten, haben wir ziemlich abgearbeitet“, erklärt Hald. Aber die Grabungen und Untersuchungen würden noch bis etwa Ende Juni weitergehen, daher seien weitere Skelettfunde nicht auszuschließen.

Die Knochen würden nun zunächst vom Anthropologen Michael Francken vom Landesamt für Denkmalpflege näher untersucht und dabei das biologische Alter beim Tod und das Geschlecht bestimmt, so Hald. Es sei aber schon deutlich, dass es sich um Menschen über 20 Jahre und überwiegend um Männer gehandelt habe.

Die eingangs geschilderte Hinrichtung der jungen Frau ist nach heutigem Stand die zweitälteste belegte, die auf dem Platz bei Allensbach vollstreckt wurde. Die früheste, die belegt ist, fand 1531 statt, die letzte um 1770.

Hinrichtungen seit dem 9. Jahrhundert?

Doch das Blut- oder Hochgericht des Klosters auf der Insel Reichenau gab es auch schon weit vor dem Jahr 1500, erklärt der Reichenauer Kulturchef Karl Wehrle. So stehe es in der Klosterchronik, die der Geistliche Gallus Oheim in dieser Zeit geschrieben hat.

„Das ist eine authentische Quelle. Er hat diese Situation erlebt“, betont Wehrle. Er gehe sogar davon aus, dass die Gerichtsbarkeit schon spätestens seit dem 9. Jahrhundert beim Reichenauer Kloster gewesen sei, als dieses durch die guten Beziehungen zu Karl dem Großen zu großer Bedeutung gelangt sei.

Zudem seien die kleinen Orte am Untersee schon bei der Gründung im Jahr 724 dem Kloster zugesprochen worden, das Kloster damit der Rechteinhaber gewesen, erklärt Wehrle.

Die Orte seien sozusagen Versorgungseinrichtungen für das Kloster gewesen, in Allensbach zum Beispiel war der Markt und die Fährverbindung zur Insel, in Markelfingen ein großer Gutshof.

„Diese Richtstätte viel älter“

Wehrle folgert daraus: „Es kann gut sein, dass diese Richtstätte viel älter ist als das, was man jetzt findet.“ Wobei er anmerkt: „Die Allensbacher Richtstätte war eigentlich die Reichenauer Richtstätte.“

Aus der Chronik von Gallus Oheim wisse man auch, dass die Verbrecher zwar auf der Reichenau verurteilt wurden, aber um die Insel „ehrlich und heilig“ zu halten bei Allensbach hingerichtet, so Wehrle.

Er hat zudem auf einer alten Karte der Gewanne auf der Reichenau den Bereich gefunden, wo das Hochgericht tagte, das Diebswaidly oder Diebsweidle. Das sei eine Wiese etwas südwestlich vom heutigen Bauhof.

Lange Zeit fungierte der Abt selbst als oberster Richter, flankiert von zwölf Richtern aus dem Volk, vier von der Reichenau und acht aus den zu ihr gehörenden Orten. Ab dem 15. Jahrhundert setzte der Abt dafür einen Obervogt als beamteten Richter ein.

Wobei Wehrle erklärt, dass die Gerichtsbarkeit dann im Jahr 1540 an den Bischof von Konstanz übergegangen sei, nachdem sich dieser das Kloster unterworfen hatte.

Als Beleg dafür könne man das Bild von der Hinrichtung der Elsbalde nehmen, die ja vom sogenannten Halsgericht in Konstanz abgeurteilt worden sei. „Ich halte es für unwahrscheinlich, dass später noch Todesurteile auf der Reichenau gefällt wurden“, meint Wehrle.