Eine alte Kiste voll mit Gold, Silber und Edelsteinen: Zu allen Zeiten träumen Menschen davon, einen Schatz zu finden. Doch auf dem Grund des Bodensees liegen Schätze ganz anderer Art verborgen. Dinge, die eine Geschichte erzählen. Denn überall im See und in allen erdenklichen Tiefen befinden sich Hunderte von untergegangenen Wasserfahrzeugen.

Lädinen, Segner (kleine Lastschiffe), Plankenboote, Dampfer, Motor- Ruder- und Segelboote: Sie alle liegen auf dem Seegrund, teils vergessen, teils entdeckt. Manchmal sind es auch nur Wrackteile, im Sediment vergraben.

„Der See wurde früher oft als Mülldeponie genutzt“

Warum aber gehen so viele Schiffe unter? „Der Bodensee ist berüchtigt für plötzlich auftretende Stürme“, sagt Julia Goldhammer, die im Landesamt für Denkmalpflege für die Unterwasserfundstellen zuständig ist.

Gründe für einen Untergang könnten aber auch Kollisionen, Brände oder das Auflaufen auf dem Grund sein. Eine weitere Erklärung liefert Martin Wessels, Geologe beim Institut für Seenforschung Langenargen: „Der See wurde früher oft als Mülldeponie genutzt, daher wurden viele nicht mehr gebrauchte Schiffe einfach versenkt.“

Das älteste bekannte Wasserfahrzeug des Bodensees ist ein Einbaum, der über 4000 Jahre alt ist. Er wurde von einem Stand-up-Paddler vor dem Wollmatinger Ried entdeckt und jüngst geborgen.

Bergung und Konservierung ist teuer

Doch oft bleiben Schiffswracks auch einfach auf dem Seegrund liegen. „Die Bergung und Konservierung ist sehr aufwendig und teuer. Daher birgt das Landesamt für Denkmalpflege nur die Objekte, die wegen ihrer Lage besonders gefährdet sind, zerstört zu werden, oder weil sie aufgrund ihrer Bautechnik oder der Epoche, aus der sie stammen, von besonderer Bedeutung sind“, sagt Julia Goldhammer. Ansonsten seien die Holzfunde in Sediment eingebettet zunächst besser aufgehoben.

Auch untergegangene Privatboote bleiben oft unter Wasser, wie Andreas Dummel von der Konstanzer Wasserschutzpolizei erläutert: „Die Bergung ist oft eine Versicherungsfrage, daher klärt die Untere Schifffahrtsbehörde im Landratsamt, ob ein Wrack gehoben wird oder nicht.“

Ein Kriterium ist, ob das Schiff einen Motor hat, aus dem Treibstoff auszulaufen droht. 2020 ging vor Immenstaad beispielsweise ein Feuerwehrlöschboot unter. Lange wurde diskutiert, ob es geborgen werden soll, letztlich geschah dies.

„Bei einem Todesfall in Zusammenhang mit der Havarie müssen Beweise gesichert werden, daher werden diese Schiffe ebenfalls aus der Tiefe geholt“, so Dummel.

Eine Bergung als Tauchübung

Dies übernimmt oft die Wasserschutzpolizei, manchmal gemeinsam mit der Feuerwehr. Holzsegelboote könnten eher mal unten liegen gelassen werden. Aber manche erblicken doch noch einmal das Tageslicht. So erzählt Andreas Dummel: „Als mal eine Segeljolle ohne Motor unterging, haben wir eine Tauchübung daraus gemacht und das Schiff geborgen.“

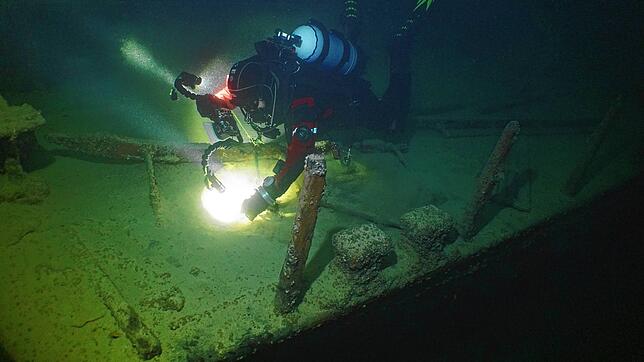

Karl-Heinz Weltz vom Tauch-Sport-Club Friedrichshafen erforscht öfter mal die Tiefe des Bodensees. Rund 40 Meter kommen geübte Sporttaucher hinunter. Das reicht gerade, um eines der berühmtesten Wracks im Bodensee zu ergründen: Die „Jura“.

Schaufelraddampfer beliebtes Ziel für Taucher

Der alte Schaufelraddampfer liegt im Auslauf des Konstanzer Trichters vor dem Schweizer Bottighofen. Das Schiff war am 12. Februar 1864 von Konstanz über Romanshorn nach Lindau unterwegs. Trotz Nebelausguck, Signalhörnern und dem Versuch eines Ausweichmanövers stieß der Dampfer gegen 11 Uhr ein mit dem Schiff „Stadt Zürich“ zusammen und versank.

Noch heute ist das Wrack ein beliebtes Ziel für erfahrene Taucher wie Karl-Heinz Weltz. Er selbst war schon 10 bis 15 Mal dort unten. „Es ist immer spannend, ein solches Schiff zu erkunden, man entdeckt jedes Mal etwas Neues“, so Weltz.

Der Tauchgang gleicht einem Abenteuer: „Ab 35 Metern Tiefe erscheint im trüben Wasser die Silhouette der Jura“, sagt Weltz. „Man taucht wie im Nebel, sieht mal die im Sand verschwundenen Schaufelräder, mal Heck und Reling oder die Bugspitze und Teile des Motors.“

„Ein untergegangenes Schiff ist wie eine Zeitkapsel“

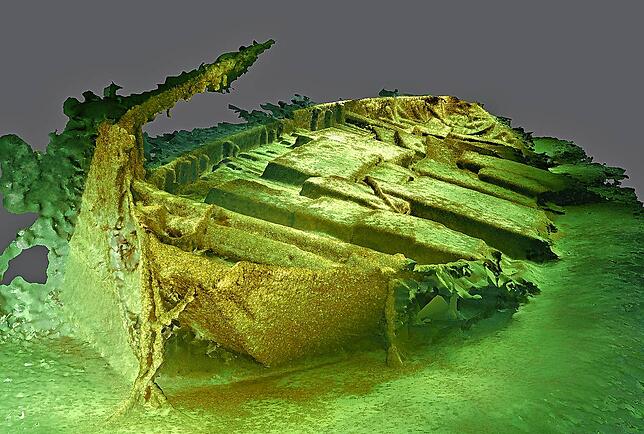

Mehr als 20 Minuten dauert die Entdeckungstour am Seegrund nie, dann muss der Aufstieg erfolgen. Harald Utz, ein anderes Mitglied des Tauch-Sport-Clubs Friedrichshafen, nutzt die Ausflüge, um Hunderte Fotos von der Jura zu machen, die er am Computer zu eindrucksvollen 3-D-Aufnahmen zusammensetzt.

Julia Goldhammer hat zwar auch noch kein Gold auf dem Seegrund gefunden, dafür aber viele andere spannende Schätze: „Ein untergegangenes Schiff ist wie eine Zeitkapsel, die so gut wie alles, was an jenem Tag an Bord war, mit in die Tiefe genommen hat. Genau diese Fülle der Informationen, die ein solches Wrack bereithält, ist das Wertvolle für die Archäologie.“

Besondere Wracks und Denkmalschutz

Wracks: Neben dem untergegangenen Schaufelraddampfer Jura gibt es noch weitere bekannte Wracks, zum Beispiel ein größeres Segelschiff vor Meersburg in 60 Metern Tiefe und ein weiteres Wrack vor Uhldingen. Vor Ludwigshafen liegt in etwa 20 Metern Tiefe ein Lehmschiff, für das die Tauchsportgruppe Konstanz mit der Sektion Unterwasserarchäologie der Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern ein Unterwassermuseum eingerichtet hat.

Über Wasser können sich Interessierte im Archäologischen Landesmuseum Konstanz (ALM) in der Abteilung für Schifffahrt informieren. Außerdem gibt es im Seemuseum in Kreuzlingen eine Ausstellung zu historischen Schiffen. Das ALM bietet auf seinem Instagram-Kanal unter „alm-badenwuerttemberg“ Infos und Videos auch rund um die Einbaum-Bergung.

Tauchen und Denkmalschutz: Vor wenigen Jahren wurden bei einer Tiefenvermessung im Bodensee alle nicht natürlichen Erhebungen am Seegrund erfasst. Nun werden sie nach und nach untersucht. „Es werden aber nicht alle Wrackfundorte preisgegeben, weil man Tauchtourismus verhindern möchte“, sagt Andreas Dummel von der Konstanzer Wasserschutzpolizei. Laut Feuchtbodenarchäologin Julia Goldhammer müssen Sporttaucher einiges beachten: Sie dürfen unter Denkmalschutz stehende Wracks wie die Jura nicht beschädigen, nichts daran verändern, sich nicht daran festhalten und keine Teile mitnehmen.

In das Wrackinnere dürfen sie auch nicht tauchen, da Luftblasen die Zersetzung fördern. Auf- und Abstieg müssen langsam erfolgen, Sediment darf nicht aufgewirbelt werden und große Tauchgruppen sollten vermieden werden. Neue Wrackfunde oder Veränderungen an Denkmalen müssen einer Denkmalschutzbehörde gemeldet werden. Strafbar macht sich, wer mit Metalldetektoren, Sonoren oder anderen technischen Geräten nach archäologischen Funden sucht. (kis)