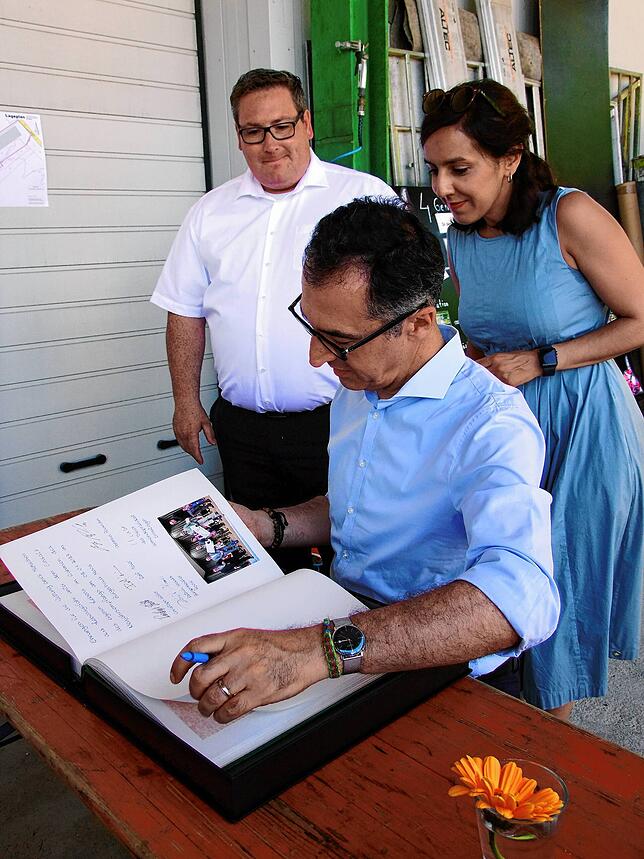

Es sind positive Worte, die Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir über die Region verliert: „Man muss schon sagen: Es gibt hier viele spannende Themen für einen Bundeslandwirtschaftsminister“, erklärte er bei seinem Besuch im Gemüseanbau-Betrieb Duventäster-Maier in Moos. Die Termine seien hier besonders schön, war sein Fazit über die Visite im Landkreis. Und von ihm kam nicht das einzige Lob: „Es ist eine Region, die vom Herrgott geküsst wurde – mit funktionierender ländlicher Struktur und einer Dorfgemeinschaft“, machte Nese Erikli ihrem Parteikollegen Cem Özdemir die Höri und ihren Wahlkreis schmackhaft.

Doch wie die Arbeit beim Gemüseanbau genau schmeckt, erfuhren der Bundeslandwirtschaftsminister und die Landtagsabgeordnete aus erster Hand bei einer interessanten Betriebsführung durch die Inhaberin Diana Maier-Ketterer – und welche politikgemachten Sorgen ihren Betrieb begleiten, gleich mit dazu.

Produktion nach strengen Regeln

Die Gärtnerei Duventäster-Maier ist ein Familienbetrieb für den Gemüseanbau auf Freiflächen und in Gewächshäusern in Moos. Diana Maier-Ketterer ist die fünfte Generation des nahezu 100 Jahre alten und von Frauen geleiteten Betriebs. Der Gemüseanbau-Betrieb produziert nach dem Qualitätszeichen Baden-Württemberg, das vom Land getragen wird und strenge Regeln sowie Kontrollsysteme kennt. Eine naturnahe Landwirtschaft hat sich der Betrieb auf die Fahne geschrieben. Dafür setzt er nach eigenen Angaben zum Beispiel zur Schädlingsbekämpfung Nützlinge ein und analysiert den Boden, bevor er gedüngt wird.

Der Wunsch nach Siesta

Bei der Begehung hörte Cem Özdemir aufmerksam zu. Schnell gewann man den Eindruck, dass er eher zum Zuhören als zum Sprechen angereist war. Und der Bundesminister fragte nach, wenn ihm etwas unklar erschien. Die Arbeit in den Gewächshäusern sei für die Saisonkräfte besonders während der sechs bis acht Wochen andauernden Hitze anstrengend, erläuterte Diana Maier-Ketterer. Gerne würde sie in Hitzephasen die Arbeitszeit nach dem Spanischen Modell einführen. Denn der Arbeitsschutz sehe aktuell eine zwölf Stunden andauernde Ruhephase für die Saisonarbeiter vor. Diese Zeit sei aber weniger regenerativ, als wenn man die Arbeitszeit splitten und – wie eben in Spanien – Siesta halten würde, erläutert sie ihr Problem.

Von Cem Özdemir auf die Mindestlöhne angesprochen, reagierte Diana Maier-Ketterer auf erstaunliche Weise: Ihr Problem sei nicht der Mindestlohn, sondern wie sich dieser kaufmännisch abbilde, was der Verbraucher bereit sei zu zahlen und wie Händler die Waren vergüten. Maier-Ketterer sprach hier nicht nur die Folgen der Inflation für das Verhalten der Kunden, sondern ebenso das Verhalten des Einzelhandels an. Im Moment würde der Handel die Gewinne machen und nicht der Erzeuger.

Der Betrieb setzt auf Direktvermarktung über den eigenen Hofladen, über Wochenmärkte und über Abonnement-Kisten. Außerdem beliefert er die Gastronomie und zu einem Bruchteil den Lebensmittelhandel. Was übrig bleibt, wird nicht weggeschmissen: Überproduktionen verarbeiten die Gemüsebauern in einer Einkochküche beispielsweise zu Tomatensaucen, eingelegten Zucchini oder zu Gemüse-Chips je nach Saison.

Problem der Verwaltung und Bürokratie

Der große Hemmschuh für den Betrieb sei aber die Verwaltung und die Bürokratie, ließ die Landwirtin den Minister wissen. Als Selbstständige mache sie Spagate zwischen Bürokratie, Auflagen, Gesetzen und der praktischen Umsetzung, erläuterte sie. Für Kleinbetriebe sei vor allem die Umsetzung ein Problem. Den Gärtnerei-Beruf habe sie aus Leidenschaft erlernt. Und ohne ein Büro, das die Rechnungen schreibt, würde kein Betrieb funktionieren, ist sich Maier-Ketterer bewusst.

Doch es gebe aktuell sehr viel Büroarbeit, die Zeit frisst. Habe der Anteil früher bei etwa 20 Prozent gelegen, so habe sich dieser mehr als verdreifacht. Als Beispiel nannte sie das Antragssystem Fiona. Es ist ein Verfahren für die Beantragung von landwirtschaftlichen und flächenbezogenen Fördermittel im Bundesland Baden-Württemberg. Es sei zwar ein EU-Gesetz, werde aber von jedem Land anders umgesetzt. Deutschland sei hier besonders streng und aufwendig. Der Antrag sei bei Monokulturen zwar schnell auszufüllen, erläuterte Maier-Ketterer – doch ihr Mooser Betrieb umfasse die Erzeugung von 60 Arten.

200 E-Mails nur wegen eines Antrags

Das war nur ein Beispiel. Ein weiteres: 46 DIN-A-4 Seiten mit über 200 E-Mails brauchte der Antrag einer landwirtschaftlichen Sozialversicherung, wie Maier-Ketterer aufzeigte. Ursache war hier ein fehlendes Formular für die Antragstellerin. Für die Betriebshilfe während ihrer Schwangerschaft gebe es lediglich ein Formular: Und zwar wenn der Betrieb einem Mann gehören würde und die Frau bei ihm angestellt sei. Ihre Tochter sei vor neun Monaten geboren worden. Acht Monate dauerte die Diskussion bereits – bisher ohne Erfolg. Der Antrag werde nun an die nächste Behörde weitergeleitet.

Trotz der angesprochenen Probleme beschrieb Diana Maier-Ketterer im Anschluss die Begegnung mit dem Bundesminister als ein Gespräch auf Augenhöhe. Es sei spannend für sie zu erfahren, was vom Gespräch in die Umsetzung käme.