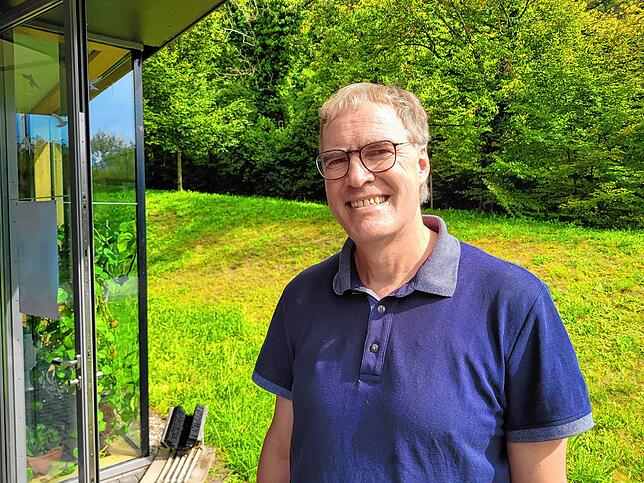

Wolfgang Fiedler steht in seinem Büro im Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Möggingen und hält einen Ring in der Hand, darauf steht ein Code: DER AW838. Darunter auf Englisch der Hinweis, bitte die Vogelwarte Radolfzell zu informieren. DE steht für Deutschland, R für Radolfzell. Der Vogel, der diesen Ring einst an seinem Bein trug, erhielt diesen also in dem Radolfzeller Institut – könnte aber irgendwo in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland zu Hause gewesen sein.

Denn die Biologen aus Radolfzell sind für ganz Süddeutschland für die Beringung von Vögeln zu deren wissenschaftlicher Beobachtung zuständig. Warum ist das so?

Warum gibt es drei Beringungszentralen?

Eigentlich, so erzählt Wolfgang Fiedler, Leiter der Beringungszentrale, sei es üblich, dass nur eine Zentrale pro Staat für diese Aufgabe zuständig ist. Diese finde sich meist in der jeweiligen Hauptstadt, oft in ehemaligen Museen. In Deutschland gibt es hingegen drei: in Helgoland, in Hiddensee bei Rügen und eben in Radolfzell – und zwar auch aus historischen Gründen, wie Fiedler erklärt.

Denn die erste, und sogar älteste Vogelberingungsstation Europas, wurde bereits 1901 in Rossitten auf der kurischen Nehrung im damaligen Ostpreußen gegründet. Johannes Thienemann habe dort zum ersten Mal überhaupt Vogelbenennungen gemacht. Sie ist der Vorgänger der Radolfzeller Vogelwarte und kennzeichnete bereits Vögel aus Forschungszwecken.

DDR wollte ein eigenes Institut

„Als die Deutschen Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg räumen mussten, zog auch die Vogelwarte um“, berichtet Fiedler. Und zwar nach Radolfzell. Parallel sei bereits in den 1920er-Jahren ein weiteres Forschungsinstitut in Helgoland entstanden. Und nach der Teilung Deutschlands wollte auch die DDR ihr eigenes Institut haben, daher entstand eine weitere Beringungszentrale in Hiddensee, so der Experte.

„Das System dort hat sich so gut bewährt, dass es sinnlos gewesen wäre, es nach der Wiedervereinigung zu zerschlagen. Daher hat man es beibehalten und heute drei Zentralen parallel in Deutschland“, erklärt Fiedler weiter. Allerdings gibt es in Deutschland eine weitere Besonderheit. „Bei uns ist Naturschutz Ländersache, die haben jeweils das letzte Wort und vergeben auch die Aufträge. Daher haben wir eigentlich nicht drei Zentralen für ein Land, sondern für 16 Länder“, so Fiedler.

Jede dieser Zentralen sei für ein Gebiet zuständig, Radolfzell gebe die Ringe für Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Berlin aus – mit der spezifischen Kennung DER.

Darum kam die Zentrale nach Radolfzell

Doch warum ausgerechnet das kleine Radolfzell? Warum zog die Vogelwarte 1946 von Ostpreußen bis an den weit entfernten Bodensee um? Der damalige Leiter der Vogelwarte, so berichtet Fiedler, sei Ernst Schüz gewesen, ein gebürtiger Schwabe. „Er ist nach dem Krieg erst einmal als Heimatloser zurück Richtung Stuttgart gezogen“, erzählt Fiedler. Dort sei er in Kontakt mit Johann Nikolaus Freiherr von und zu Bodman gekommen, dem damaligen Schlossherrn und Vater von Johann Wilderich, Freiherr von Bodman.

„Der war Ornithologe und hat schon immer davon geträumt, eine Vogelinstitution am Bodensee zu haben. Er hat Schüz deshalb eingeladen, das Institut hierher nach Möggingen ins Schloss zu verlegen“, berichtet der Leiter der Beringungszentrale. Anfangs habe daher auf den Ringen sogar noch Rossitten statt Radolfzell gestanden.

So läuft die Beringung ab

Allerdings übernimmt die Beringungszentrale in Radolfzell die Markierung der Vögel nicht alleine. Sie gibt lediglich die Ringe aus und sammelt die eingehenden Daten in einer Datenbank, um beispielsweise das Zugverhalten oder die Sterblichkeit der Vögel zu untersuchen, so Fiedler.

Die Beringung an sich übernehmen ehrenamtliche Helfer, in Süddeutschland sind es laut Fiedler etwa 400, die dann wiederum Sichtungen an die Zentrale melden. Diese brauchen dafür eine spezielle Ausbildung durch die Zentrale und eine Genehmigung nach Naturschutzrecht, sodass sie Störche fangen und kennzeichnen dürfen.

Etwa 1500 Störche beringt die Zentrale pro Jahr, mehr würden laut Fiedler die Kapazitäten sprengen. „Es reicht aber auch aus, diese fünf oder zehn Prozent einer Population zu beobachten“, sagt er. Über alle Vogelarten hinweg würde man etwa 5000 bis 7000 Tiere pro Jahr neu beringen.

Neben den Meldungen durch die Helfer erhalte die Zentrale etwa zehn Meldungen am Tag von Bürgern, die Vögel mit einer Nummer am Bein gesichtet oder tot aufgefunden haben. Zusätzlich zu den Ringen setzen die Forscher zudem auf Sender, die meist einmal am Tag Daten senden. „Im Lauf der Zeit entsteht dann ein Bild, aus dem man Zugwege in Karten eintragen kann oder Analysen zu Sterbeorten machen und dem Brutverhalten machen kann“, so Fiedler.