Offiziell ist der Zweite Weltkrieg erst am 8. Mai 1945 zu Ende gegangen, doch die Franzosen sind bereits am 24. April in Singen einmarschiert. Die Tage zuvor waren stürmische. In der Nacht auf den 23. April haben sich Bürgermeister-Stellvertreter Karl Bäder und Feuerwehr-Kommandant Gustav Kellhofer zu einer Besprechung mit Schweizer Offizieren im einstigen Spiesshof auf Schweizer Seite an der Straße von Singen nach Gottmadingen getroffen, um Möglichkeiten auszuloten, Singen kampflos an die vorrückenden Franzosen zu übergeben.

Für Bäder hatten diese Bemühungen tödliche Folgen. Er wurde noch in der Nacht darauf, wie Reinhild Kappes im Singener Jahrbuch von 2006 beschreibt, von SS-Kräften erhängt.

Die Unsicherheit war groß. Niemand konnte voraussehen, wie stark der Verteidigungswillen der letzten Nazi-Anhänger war. Ein Großteil der Bevölkerung floh aus der Stadt Richtung Schweiz, wo die Flüchtlinge bei der Ramsener Schüppeleiche Unterschlupf fanden. „Zwei Tage waren wir im Schweizer Exil“, erinnert sich Helmut Büche. Der Zeitzeuge war damals zehn Jahre alt und ein überaus neugieriger Junge.

Laut Zeugenberichten haben sich rund drei Viertel der damals über 20.000 Singener auf den Weg in die sichere Schweiz gemacht. Im Auffanglager beim Schüppelwald haben Rotkreuz-Aktivisten die Flüchtlinge mit Lebensmitteln und Getränken versorgt.

In Singen selbst wurde ein letztes, hässliches Kapitel NS-Geschichte geschrieben. Bürgermeister Karl Bäder, der den örtlichen Nazi-Größen die Sinnlosigkeit des Widerstands zu erklären versuchte, wurde kurzerhand als Volksverräter abgeurteilt und wenige Stunden vor Einmarsch der Franzosen mitten in der Nacht gehenkt.

Die Angst, am Ende des Krieges zu sterben, kannten auch die Zwangsarbeiter in der Stadt. „Wir arbeiteten von morgens bis abends, auch nachts“, zitiert die Journalistin Brigitte Matern beispielsweise Nikolaj Kowalenko in einer Schweizer Zeitung. Der ehemaliger Zwangsarbeiter bei Georg Fischer musste – wie Heimatforscher Willi Waibel recherchiert hat – Schmelzmaterial zum Füllen der Gussformen in Wagen transportieren, die so schwer waren, dass sie sich kaum von der Stelle bewegen ließen.

Wer nicht durchhielt und ohnmächtig wurde, sei geschlagen worden. „Wenn sie nach einiger Zeit nicht mehr aufstanden, trugen unsere Leute sie in die Baracken. Es war grausam“, so Kowalenko.

Und die Singener Partnerschaftsbeauftragte für die Ukraine, Carmen Scheide, erinnert an die Aufzeichnungen Sina Darafewas von jenem Tag: „Seit morgen früh hörte man Schüsse und Gedröhne, und schon gegen Abend fuhren Militärleute durch das Dorf, die ich zum ersten Mal sah. Das waren dunkelhäutige Männer mit schöner Uniform und mit weißen Kniestrümpfen, unter ihnen war ein nicht großer hellhaariger schlanker Unterfeldwebel. Zu meiner Überraschung entpuppte er sich als Russe. Er bat Olga und mich immer wieder, weiter Russisch zu sprechen, weil er so sehr die russische Sprache vermisste. Er erzählte, dass alle diese Militärleute und er aus Marokko in die französische Armee kamen.“ Tatsächlich war es die Vierte Marokkanische Gebirgsdivision, die mit vielen Kämpfern aus französischen Kolonialgebieten in Singen einmarschierte.

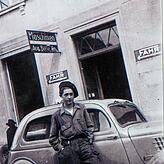

Vorsichtig mussten all jene agieren, die dabei helfen wollten, die Stadt kampflos zu übergeben. Seit dem Morgen über der Region kreisende Fliegerverbände machten deutlich, dass Widerstand zwecklos gewesen wäre. Nur wenige fragten sich, ob man die Stadt gegen die anrückende französische Armee verteidigen sollte. „Der französische Einmarsch am frühen Morgen verlief ohne größere Kampfhandlungen: Deutsche Soldaten besetzten lediglich eine einzige Panzersperre. So endete die Herrschaft der Nationalsozialisten in Singen am Hohentwiel am 24. April zur Mittagszeit“, berichtet Frank Thomas Lang, Pressesprecher des Landesbetriebs Staatliche Schlösser und Gärten.

Da die Truppen keinen Bürgermeister im Rathaus finden konnten, suchten sie Stadtpfarrer Adolf Engesser in der Peter-und-Paul-Kirche auf. Dessen Versuch, die Stadt kampflos zu übergeben, scheiterte aber beinahe: Die Franzosen sollen per Fernglas Uniformierte auf der Festung Hohentwiel entdeckt haben, und diese für SS-Verbände gehalten haben. Engesser wurde auf den Berg geschickt, um die Verbände zur Aufgabe zu bewegen.

Oben angekommen fand er uniformierte Eisenbahner, die sich vor den Kampfhandlungen in Sicherheit bringen wollten. Die Scheffelhalle diente damals, wie Unterlagen im Stadtarchiv belegen, als Massenlager für 500 Eisenbahner, die aus dem ehemals besetzten Frankreich zurückkehrten. „Sie wurden von den einrückenden Franzosen als SS-Soldaten missverstanden, Panzer schossen von der Singener Schanz aus Richtung Hohentwiel“, so Lang.

Mit dabei war der zehnjährige Helmut Büche, der sich an einen Höllenlärm erinnert, obwohl er sich die Ohren zugehalten hat. Neugierig ist er anschließend auf den Berg geklettert, um sich die Schäden anzusehen: „Zu erkennen war kaum etwas“, erinnert er sich bis heute deutlich. Schäden wurden laut Stadtarchiv an der Umfassungsmauer, dem Rondell Augusta und der Wilhelmswacht festgestellt und festgehalten.

Groß sei die Erleichterung in der Stadt gewesen, als der Krieg endlich zu Ende war. Der Hass auf die Diktatur, die das Land in Schutt und Asche gelegt hat, sei längst riesig gewesen. „Diese Farbe der braunen Hemden hasse ich heute noch“, betont Büche.

Ähnlich geht es Heinz Schnieber, der die letzten Kriegstage auf der Flucht aus der schlesischen Heimat Richtung Oberfranken erlebt hat. „Als Kriegs- und Flüchtlingskind habe ich mein Urteil über das NS-Regime schon in jungen Jahren gefällt. Es fällt immer noch vernichtend aus“, sagt er. Schnieber war damals fünf Jahre alt und musste mit Mutter und fünf Geschwistern alles Hab und Gut zurücklassen. „Mein Vater musste den Häuserkampf in Königsberg erleben, wir sahen von Meißen aus, als der Angriff auf Dresden geflogen wurde.“ Im bayrischen Oberfranken wurden sie in einer geplünderten Synagoge untergebracht. „Es war eine Zeit des Hungerns. Alles war verloren“, beschreibt Schnieber.

Auf Helmut Büche, den neugierigen Buben von der Schanz, seien die Franzosen schnell aufmerksam geworden: „Ich sprach zwar kein Wort Französisch, habe mich aber mit Händen und Füßen unterhalten“, beschreibt die Zeit nach dem Einmarsch. Er sei später sogar gebeten worden, im hiesigen Dialekt am Bahnhof Werbung für den Marshall-Plan zu machen.

Andererseits fallen nach dem Einmarsch der französischen Armee in Singen 37 im Probelokal der Stadtmusik eingelagerte Instrumente als Kriegsbeute in die Hände. Der überwiegende Teil der Noten sowie die wertvollen Protokollbücher dienen der Besatzungsmacht als Brennmaterial, wie es in den Unterlagen des Stadtarchivs heißt. Dort wurde auch festgehalten, dass im Zweiten Weltkrieg 644 Soldaten aus Singen gefallen sind, 433 blieben vermisst. Ungezählte fielen dem Terror der Nazidiktatur zum Opfer.

Dieser Artikel erschien erstmals im April 2020.