Die Pläne, im westlichen Landkreis Konstanz ein neues Krankenhaus zu errichten, haben für viele Diskussionen gesorgt. Wo soll ein Neubau hin, was soll er kosten, wann wird darüber entschieden und wie viel sollen die Bürger des Landkreises mitreden?

Ärzte sorgen sich um die Zusammenarbeit

Nun haben mehrere niedergelassene Ärzte ein weiteres Thema aufgebracht. Was passiert mit den medizinischen Einrichtungen, die sich rund um das bestehende Singener Krankenhaus angesiedelt haben? Die Ärzte machen sich Sorgen um die Zusammenarbeit und die Versorgung der Patienten. Landratsamt und Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) betonen die Wichtigkeit der Zusammenarbeit, geben aber wenige konkrete Informationen.

Zu Wort gemeldet haben sich Peter Uhrmeister, Johannes Lutterbach und Thomas Fietz. Uhrmeister betreibt eine Praxis zur radiologischen Diagnostik mit Standorten in Singen und Radolfzell und ist in Teilzeit beim Hegau-Bodensee-Klinikum angestellt. Uhrmeister und seine Kollegen werden zurate gezogen, wenn man herausfinden will, woran ein Patient leidet.

Ärzte sind nicht im Krankenhaus angestellt, arbeiten aber mit dem Krankenhaus zusammen

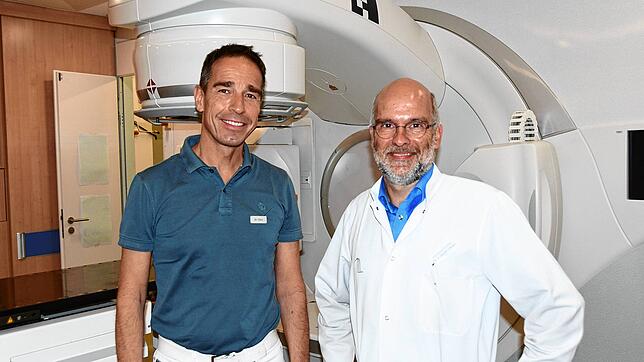

Johannes Lutterbach ist Facharzt für Strahlentherapie, in seiner Praxis gibt es drei Ärzte in Singen und zwei in Friedrichshafen, die Patienten mit Bestrahlung heilen wollen. Und Thomas Fietz arbeitet als internistische Onkologe, also als Krebsspezialist, in einer Praxis mit drei Ärzten. Sie sind allesamt niedergelassene Ärzte, also nicht am Krankenhaus angestellt.

Doch sie arbeiten eng mit den Krankenhausärzten zusammen. Vier Zentren für die Behandlung von Krebserkrankungen gebe es am Singener Klinikum: ein Darm- und ein Brustzentrum, beide seit 2008, ein Zentrum für die Behandlung von Prostatakarzinom, seit 2009, und ein gynäkologisch-onkologisches Zentrum, seit 2018. Im letzteren kümmern sich die Ärzte um die Behandlung von Krebserkrankungen im weiblichen Unterleib. Alle vier Zentren seien von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert, sagen die drei Ärzte.

Aus einer schwierigen Situation vor 15 Jahren habe man eines der ersten onkologischen Zentren in Baden-Württemberg geschaffen, sagt Thomas Fietz mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Und: „Die Zentren funktionieren nur im Zusammenspiel von stationär und ambulant. Beide Seiten sind zwingend aufeinander angewiesen“, sagt Johannes Lutterbach.

Zentren müssen räumlich nah beieinander liegen

Von der Deutschen Krebsgesellschaft sei sogar vorgeschrieben, dass die Zentren räumlich beieinander liegen müssen. Und Thomas Fietz ergänzt, dass es zumindest fraglich sei, ob die Zertifizierung erhalten bleibe, wenn das Krankenhaus vom jetzigen Standort wegziehe. Landratsamt und GLKN teilen dazu auf Anfrage mit, dass bis zu einem möglichen Umzug des Klinikums etwa zehn Jahr vergehen dürften.

Da könne man kaum eine Prognose abgeben, welche Kriterien dann für eine Zertifizierung gelten. Doch in der Stellungnahme heißt es auch: „Für den Landkreis und den Gesundheitsverbund ist eine Weiterführung der engen Verzahnung mit der Strahlenmedizin wichtig und auch weiter vorgesehen.“

Der Vorteil der Zertifizierung für den Patienten sei, dass man überall nach den gleichen Richtlinien und dem neuesten wissenschaftlichen Stand behandelt werde, sagt Lutterbach. Für die beteiligten Ärzte und Krankenhäuser sei es wichtig, weil solche Zentren den Patienten auch empfohlen werden.

Und für die Krankenhäuser würden zertifizierte Zentren mehr und mehr erlösrelevant. Der Trend sei, dass manche Eingriffe nicht mehr bezahlt würden, wenn es kein entsprechendes Zentrum gibt – was laut Lutterbach vor allem für die beteiligten Krankenhäuser ein finanzielles Thema werden könnte.

Praxen rund ums Krankenhaus waren nicht Teil des Gutachtens

Vor diesem Hintergrund seien sie verwundert, dass sie für das Strukturgutachten des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN) nicht angehört worden seien, sagen die drei Ärzte. Das Landratsamt begründet dies damit, dass der Schwerpunkt der Gutachtertätigkeit beim GLKN gelegen habe. Die Gutachter hätten die Kooperationen auf dem Weg über Gespräche mit den Chefärzten und der Geschäftsführung des GLKN beleuchtet.

Kooperationen würden nun bei der Erstellung des Medizinkonzepts für den möglichen Neubau betrachtet. Im Übrigen habe es ein Gespräch zwischen der Praxis, Landrat Zeno Danner, Singenes Oberbürgermeister Bernd Häusler und der Geschäftsführung des GLKN stattgefunden. Das bestätigen die drei Ärzte. Ihr Eindruck: Ihre Sorgen seien angekommen.

Die Sorgen der drei Ärzte sind auch wirtschaftlicher Natur. Denn um ihre Arbeit zu machen, brauchen sie mitunter große und teure Maschinen. Mit umzuziehen sei da nicht so einfach, sagt Lutterbach mit dem Blick auf seine eigene Praxis. Die Geräte könne man nicht einfach mitnehmen.

Dicke Betonwände sollen vor den Strahlen schützen

Das leuchtet ein, wenn man einen der beiden Linearbeschleuniger sieht, mit denen Lutterbach und seine Kollegen Krebspatienten bestrahlen. Die Geräte hören auf die in Singen klangvollen Namen Hadwig und Ekkehard und erzeugen Photonen mit hoher Energie. Um die Umgebung vor den Strahlen zu schützen, stehen sie in einem Gehäuse mit drei Meter dicken Betonwänden. Für die Tür zum Raum wurde Spezialbeton verwendet, sodass sie nur einen Meter dick sein muss.

Dennoch müssen 20 Tonnen bewegt werden, um in den Behandlungsraum zu kommen. Zehn Millionen Euro habe die Strahlentherapie im Jahr 2007 am Standort Singen investiert, im Jahr 2018 Geräte der neuesten Generation angeschafft: „Das kann man nicht beliebig wiederholen“, sagt Lutterbach.

Vor ähnlichen Schwierigkeiten stehen auch die Strahlendiagnostiker um Peter Uhrmeister: „Ein Magnetresonanztomograph muss eigentlich zwölf Jahre lang an einem Standort laufen“, sagt er. Ein Umzug würde 100.000 bis 150.000 Euro kosten. Und während des Umzugs würde das Gerät natürlich ausfallen.

Räumliche Nähe zu den Kollegen ist wichtig

Nur Onkologe Thomas Fietz sagt, er könnte vergleichsweise leicht umziehen. Doch seine Praxis sei an die Patienten gebunden, die bei den Strahlenmedizinern behandelt werden. Die räumliche Nähe zu den Kollegen ist auch ihm wichtig. „Ab einer gewissen Distanz funktioniert die Zusammenarbeit aus unserer Sicht nicht mehr“, sagt Lutterbach.

Grundsätzlich soll es für die Zusammenarbeit von ambulanten und stationären Medizinern aber auch an einem möglichen neuen Standort Platz geben, teilen Landratsamt und GLKN mit. Das neue Grundstück soll Campuscharakter haben: „Dabei ist es wichtig, auch dem niedergelassenem Bereich Angebote unterbreiten zu können.“

Dass man am Singener Krankenhaus etwas tun müsse, sei ihnen allen klar, betonen die drei Mediziner. Aber über Baumaßnahmen sollte nicht allein die Geografie entscheiden, sagt Thomas Fietz. Ihre Idealvorstellung wäre, am bestehenden Standort einen Neubau zu errichten, sagt Lutterbach. Das könnte etwa auch in zwei Etappen geschehen.

Neubau am jetzigen Standort ist „nur schwer vorstellbar“

Da laut den Gutachtern von Lohfert und Lohfert ein neues Krankenhaus für den westlichen Hegau weniger Betten hätte als der jetzige Bestand in Singen und Radolfzell zusammen, müsste der Platz ausreichen, so ihre Überlegung.

Dieser Idee erteilen Landratsamt und GLKN eine Absage: Das Gebäude in Singen stehe unter Denkmalschutz, die notwendigen Eingriffe seien kaum möglich. Moderne und wirtschaftliche Abläufe am jetzigen Standort zu etablieren, sei daher „nur schwer vorstellbar“, wie es in der Stellungnahme heißt. Und: Der jetzige Standort sei nicht schnell genug aus dem Landkreis erreichbar.