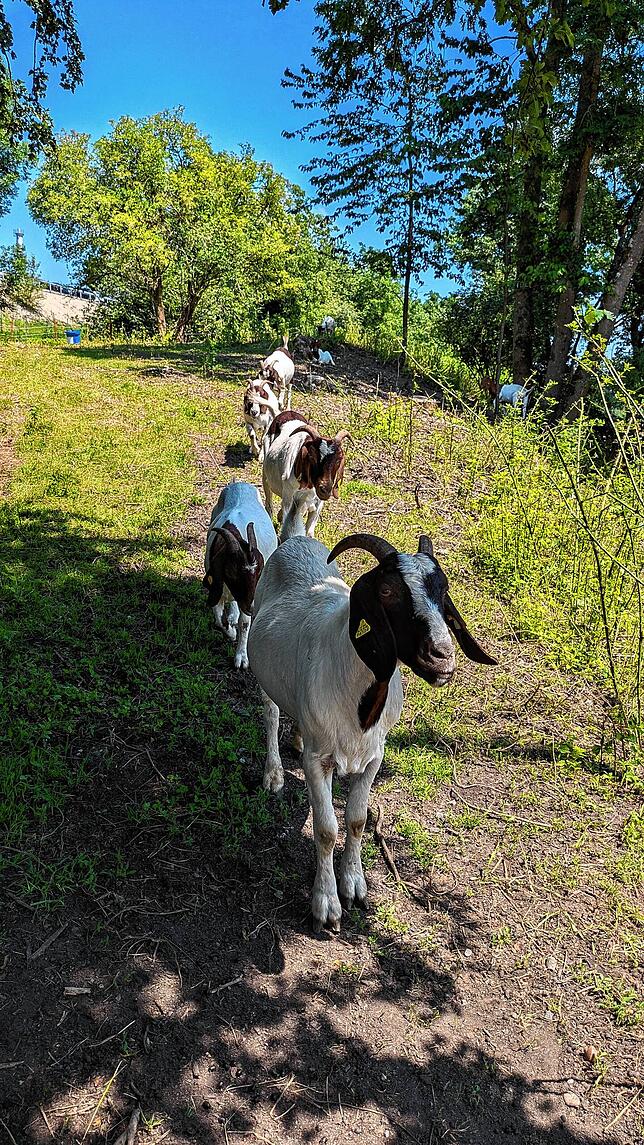

Brennnesseln und Brombeerbüsche, hin und wieder auch mal Blätter von ein paar Bäumen: das und mehr steht auf dem Speiseplan der Schafe, Rinder und Ziegen, die seit ein paar Wochen auf städtischen Flächen beim Kraftwerkskanal Papiermühle leben. Fressen ist dort ihre Arbeit. Und an Teilen des Geländes zeigt sich, wie fleißig die tierischen Angestellten der Stadt bei der Landschaftspflege sind. Mit ihnen geschieht so bei diesem Beweidungsprojekt im Rahmen des Biotopverbunds Offenland ganz natürlich, was mit Maschinen auf der stark verwachsenen Fläche nur schwer machbar gewesen wäre.

Die Stadt bringt damit auch etwas voran, das im Jahr 2018 begonnen hat, als Stockach als eine von zwei Modellkommunen in das vom Umweltministerium geförderte Modellprojekt „Biotopverbund Offenland“ aufgenommen worden ist. Das Ziel: Die Schaffung von Vernetzungskorridoren, also dauerhafte Verbindungen zwischen artenreichen Biotopinseln im Offenland und damit den gesetzlich vorgeschriebenen Biotopverbund auf zehn Prozent der Landesfläche umsetzen.

Mehr Attraktivität für das Naherholungsgebiet

Die Fläche des ehemaligen Kraftwerkskanals Papiermühle sei ausgewählt worden, da diese viele Jahre brach gelegen habe, so Kim Krause. Eine normale Pflege der rund 1,5 Hektar wäre zu aufwendig gewesen. Der südexponierte Hang oberhalb des Kraftwerkskanals biete mit seinem Schotterboden durch eine Offenhaltung mit extensiver Beweidung ein großes Potenzial für seltene Tier- und Pflanzenarten. Entlang der Fläche laufe ein gut genutzter Weg für Radfahrer oder Fußgänger und das Naherholungsgebiet Kniebreche/Papiermühle gewinne durch die Pflege der Fläche mit Tieren an Attraktivität.

Auch wenn es beim Spazierengehen entlang der Beweidungsfläche am alten Kraftwerkskanal komplett kahl aussieht – Kim Krause und Sven Gebhardt vom Landschaftserhaltungsverband Konstanz (LEVKN) erklären, dass es gewollt ist, dass die Tiere die Flächen erst mal vollkommen kahl fressen. So eine extensive naturschutzgerechte Beweidung mit robusten Tierrassen sorge für strukturreiche Flächen. Dies fördere dann gefährdete Tier- und Pflanzenarten, die dort Raum finden können.

Neophyten sollen verschwinden

Kim Krause erläutert weiter, die verschiedenen Tierrassen würden verschiedene Pflanzen bevorzugen: Ziegen fressen die Gehölze wie Brombeeren und Staudenknöterich, Rinder mögen gerne die Brennnesseln und bei Schafen liege vor allem das indische Springkraut ganz vorne. Dies dränge so gezielt die entsprechenden Pflanzenarten zurück – auch Neophyten, also eingewanderte Pflanzenarten, die hier eigentlich nicht heimisch sind. Das Indische Springkraut ist ein solcher Neophyt.

Die Tiere kommen übrigens vom Hof der Nebenerwerbslandwirtin Sabine Reiter. Sie erzählt, sie habe sie vor einigen Wochen auf die Fläche an der Papiermühle gebracht. Am elektrischen Weidezaun, den die Stadt finanziert hat, sind hier und da Schilder zu finden, die das Projekt erklären. Wichtig sei, dass niemand die Tiere mit Fremdfutter füttere, betont Sabine Reiter. Sie hätten auf der Fläche alles, was sie brauchen, und falsche Nahrung bekomme ihnen auch nicht.

Weitere Flächen sind in Planung

Laut Angaben des städtischen Umweltbeauftragten Kim Krause gibt es neben dem Areal am Kraftwerkskanal bereits zwei Beweidungsprojekte. Eines befindet sich mit sechs Hektar Fläche im Großen Ried bei Espasingen und das andere sind die Auwiesen bei der Papiermühle mit rund vier Hektar. In Zusammenarbeit mit LEVKN seien zwei weitere in Arbeit: Ein Hektar in der Eichhalde in Hoppetenzell und 2,3 Hektar im Haldenäcker in Raithaslach.

Obwohl die Tiere auf dem Gelände recht schnell arbeiten, ist allgemein Geduld gefragt: Bis sich die Fläche zu einer artenreichen Extensivweide entwickle, dauert es laut Krause fünf bis zehn Jahre, in denen der Artenreichtum der Fläche immer mehr zunehmen werde.