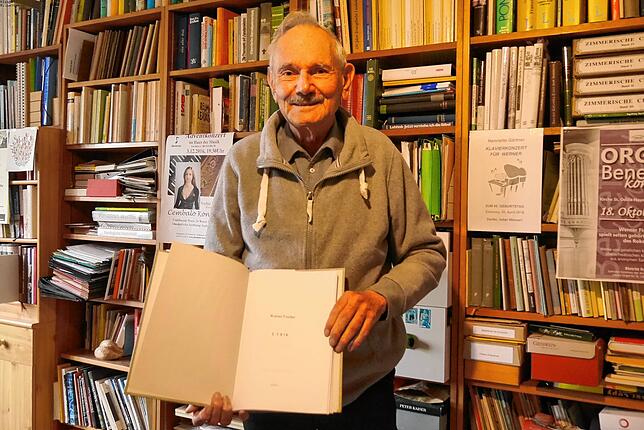

Die schönen Künste haben es Werner Fischer angetan. Er liebt Kunst, Musik und Literatur, spielt selbst Cembalo und Orgel. Besucht er Konzerte vor Ort, schreibt Fischer darüber nicht selten für den SÜDKURIER. Für die Lokalredaktion blickt er zudem jeden Monat zurück und durchstöbert alte Zeitungsbände, um zu notieren, was sich in Meßkirch ereignet hat. Im April erschien die Rubrik „Einstmals“ zum 784. Mal.

Wissenschaftliche Aufsätze

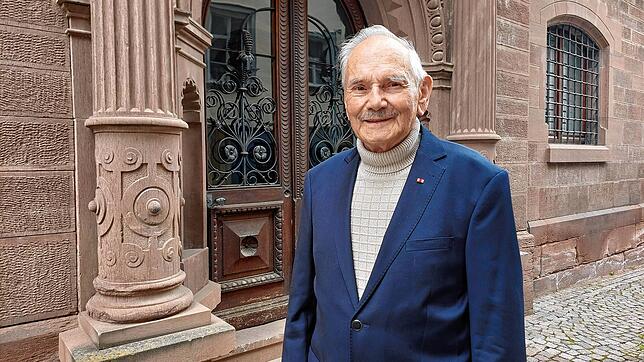

Dass Werner Fischer vor knapp zwei Wochen 91 Jahre alt geworden ist, sieht man ihm nicht an. Ein frischer Geist, kein Zweifel. Die Brille in der Jacketttasche braucht er eigentlich nicht, er fährt Auto und hat noch reichlich Pläne. So schwebt ihm vor, die von ihm verfassten Aufsätze über Johann Peter Hebel zu überarbeiten und in einem Band zusammenzufassen. Bisher sind einzelne Artikel in Zeitschriften oder im „Alemannischen Jahrbuch“ erschienen. Auch an der Geschichte ist Fischer interessiert, er veröffentlicht immer mal wieder Aufsätze in Heften zur geschichtlichen Landeskunde, sei es über die Schlacht bei Meßkirch oder Flurnamen. Er ist ein Bewunderer des Philosophen Martin Heidegger – was er in seine Haikus hat einfließen lassen. „Aimool uf der Welt“ ist Werner Fischer neuester Streich und gerade erst auf dem Buchmarkt erschienen. Zwischen den tintenblauen Buchdeckeln: 500 Haikus aus dem Markgräflerland. Gewidmet hat er das Biechli (Büchlein) Arnold Stadler. Der bekannte, in Rast aufgewachsene Schriftsteller war einst Schüler bei Fischer, der im Jahr 1961 als Lehrer nach Meßkirch versetzt wurde.

Kurze, aber prägnante Gedichte

Warum hat Werner Fischer gerade die japanische Gedichtform gewählt? Ihm gefällt es, etwas kurz, aber prägnant auszudrücken. „Ich bin nicht der Erste und nicht der Einzige, der Haikus in Mundart schreibt“, sagt er und weist auf die elsässischen Haikus von Lina Ritter hin. „Sie hat mich zum Haiku-Schreiben angeregt. Und ich habe auch die Haikus von Wendelinus Wurth und Stefan Pflaum gelesen.“ Das Alemannische hat für Fischer große Bedeutung. „Mundart ist für mich untrennbar mit Heimat verbunden“, konstatiert er. Geboren wurde er geografisch sehr weit entfernt vom alemannischen Sprachraum. Fischer kam im Jahr 1931 in den südamerikanischen Tropen zur Welt. Rund 120 Deutsche lebten zu jener Zeit in der Stadt Santa Cruz in Bolivien. „Mein Vater ist 1926 aus dem Kaiserstuhl nach Südamerika ausgewandert. Er war arbeitslos, die Bank hatte ihn wegen der Inflation entlassen. Ein befreundeter Bergwerksingenieur ermunterte ihn, zu ihm nach Bolivien zu kommen. Dort bekam mein Vater eine Anstellung bei einer deutschen Bank.“

Er kam 1938 nach Deutschland

Auf dem Markt und mit den Indio-Mädchen im Haushalt unterhielt sich die Familie auf Quechua, im Kindergarten und in der Schule wurde Spanisch gesprochen. „Bei den Kaffekränzchen, beim Bridge- oder Whist-Spiel passte sich meine Mutter den Damen aus Hamburg oder Bremen an und sprach nicht Mundart, sondern Hochdeutsch.“ Wäre er 1938 im Alter von sieben Jahren nicht mit seiner Mutter und seinen Schwestern nach Deutschland gekommen, um in der Heimat seiner Eltern die Großeltern kennenzulernen – nach Meßkirch hätte es ihn wohl nie verschlagen. Der Zweite Weltkrieg verhinderte im Jahr 1939 eine Rückkehr nach Südamerika. Die Kindheit und Jugend verbrachte er fortan im Markgräflerland. In Müllheim lebte Werner Fischer insgesamt elf Jahre. „Ich konnte anfangs nur gebrochen Deutsch und den Dialekt habe ich gar nicht beherrscht. Die Mitschüler haben Alemannisch gesprochen. Ich war mit meiner Kleidung aus Bolivien ohnehin schon ein Exot: weißes Hemd, weiße Hose, weiße Jacke“, erklärt der 91-Jährige.

Opa lehrte ihn die Mundart

Das Buch ist zugleich ein später Dank an seinen Großvater, Karl Fischer (1861–1950), der ihm in vielen Sitzungen geduldig das Alemannische beigebracht hat. „Jeden Tag eine alemannische Lektion“, schmunzelt Fischer. „Und dann konnte ich eines Tages besser Alemannisch als Hochdeutsch.“ Der Großvater wäre stolz gewesen, hätte er noch miterlebt, wie sein Enkel 1993 beim alemannischen Mundartwettbewerb der Muettersproch-Gsellschaft in Freiburg mit dem Lyrikpreis ausgezeichnet wurde.

Kein Defizit durch Dialekt

1961 begann er, alemannische Gedichte zu schreiben – ausgelöst durch den Streit über Bildungschancen, die Georg Picht mit seiner Frage „Sind Katholiken dümmer?“ ausgelöst hatte. Auch die Defizithypothese von Basil Bernstein hat Fischer auf besondere Weise beflügelt. „Ich wollte nachweisen, dass man auch in Mundart alles ausdrücken und kommentieren kann.“ Der 91-Jährige teilt die Meinung des Soziologen nämlich nicht, dass Landkinder wegen der reduzierten Grammatik, des geringen Wortschatzes und der dadurch verursachten intellektuellen Defizite Nachteile in Schule und Berufsleben haben sollen. „Drei meiner ehemaligen Schülerinnen sind Pianistinnen geworden, zwei Schüler haben den Bundessieg bei der Mathematikolympiade gewonnen und Arnold Stadler ist Büchner- und Hebelpreisträger“, widerlegt er Bernsteins These.

Dann erzählt er im SÜDKURIER-Gespräch von der Bedeutung der Mundart in der Protestbewegung Mitte der 1970er. „Als bei Wyhl am Rhein das Atomkraftwerk gebaut werden sollte, kamen viele Protestlieder in Kaiserstühler Mundart auf.“ Das habe Bewegung in die Mundartlyrik gebracht. Weniger betulich, stattdessen bissig, kritisch und politisch.

Kahoku-Besuch als Inspiration

Haikus befassen sich traditionell mit Naturbetrachtungen oder den Jahreszeiten. Bei Fischer sind die Themen breiter gefächert. Er sinniert über Glick, Gsundhait und Haimet (Glück, Gesundheit und Heimat), über Chrieg, Gyz und Chilche (Krieg, Geiz und Kirche). Es fließt viel Autobiografisches ein, auch seine Besuche mit dem Kreutzer-Chor 1987 und 1995 in Meßkirchs japanischer Partnerstadt Kahoku.