Vor 100 Jahren erfolgte die feierliche Grundsteinlegung zu einem „weitausschauenden, für Jahrhunderte bestimmten Großwerke, einem Unternehmen der Stadtgemeinde, einem Talsperrenbau, deren ersten dieser Art in Süddeutschland“, wie der Donaubote damals schrieb. Die Rede war von der Brändbachtalsperre.

„Ein stilles Waldtal beginnt laut zu reden. Wo bisher die rohen Kräfte des Brändbachs sinnlos walteten, gestaltet sich dank menschlicher Erfindungsgabe und frischem Mut ein Werk, das der Gemeinde Bräunlingen zum Segen gereichen wird“, schrieb das Donaueschinger Tagblatt.

Anfänge der Stromversorgung

Im Jahr 1905 hatte Bräunlingen die Stadtwerke gegründet und begann mit Hilfe von zwei Dampfmaschinen mit je 30 Kilowatt Leistung eine öffentliche Stromversorgung aufzubauen.

Nach anfänglicher Ablehnung und dem Ersten Weltkrieg erkannten immer mehr Bürger den Nutzen der Elektrizität. Daher reichte bald die zur Verfügung stehende Leistung nicht mehr aus. So beschloss der Gemeinderat am 7. April 1920 den Bau einer Talsperre an der ehemaligen Kürnburg.

Wald finanziert die Baukosten

Das Gelände an dieser Engstelle eignete sich hervorragend, reichte doch eine nur 125 Meter lange Staumauer aus, um einen 23 Hektar großen See mit einem Fassungsvermögen von 1,25 Millionen Kubikmetern Wasser aufzustauen.

Das dazugehörige Kraftwerk sollte 2,8 Kilometer entfernt in Waldhausen und damit 62 Meter tiefer entstehen. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme beliefen sich auf sechs Millionen Reichsmark.

Durch den Erlöse aus dem Holzverkauf war Bräunlingen in der Lage, die Summe zu bezahlen, ohne Schulden aufzunehmen. Das änderte sich auch nicht, als der Betrag Inflationsbedingt auf letztendlich 3,3 Milliarden Reichsmark anstieg.

Baustart nach Überflutung

Die Bauarbeiten begannen im Juni 1921, kurz zuvor war der Brändbach über die Ufer getreten und hatte das Tal überschwemmt. Für die Mauer mussten ein bis zwei Meter fünfzig tiefe Fundamente ausgehoben werden. Hierzu musste teilweise gesprengt werden.

Über große Förderanlagen an der linken Talseite wurde der Aushub wegtransportiert. Da der Grundstein auf drei Meter über der Talsohle eingefügt wurde, dauerte es bis zum 4. Dezember, bis die Festlichkeiten stattfinden konnten.

Der Festakt

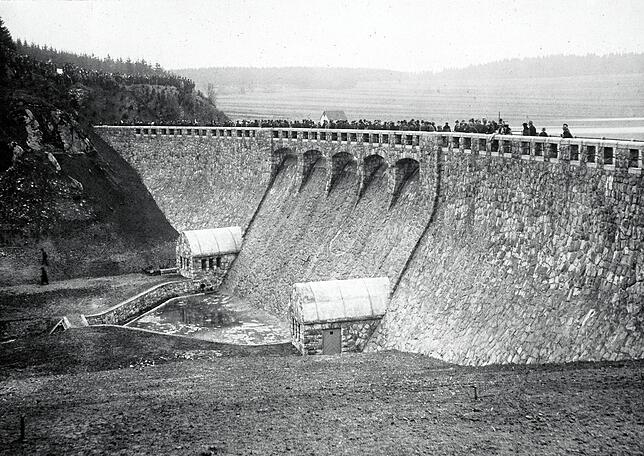

An diesem Tag versammelten sich die Mitglieder der Stadtverwaltung, Stadtpfarrer Julius Meister und auch viele auswärtige Gäste vor dem Rathaus, von wo aus sie gebracht wurden. Die Festteilnehmer versammelten sich auf den Brettergängen auf den Berghalden auf der Höhe der Kürnburg, sowie auf der im Bau befindlichen Staumauer, die mit Fahnen und Girlanden geschmückt war.

Ansprachen von Bürgermeister und Pfarrer

Mit dem Musikstück „Benedictus“ von Haydn wurde die Feier um 14.45 Uhr eröffnet. Es sei kein Jagen nach Ruhm gewesen, als sich die Stadtväter nach einer neuen Kraftquelle zur Gewinnung elektrischer Energie umsahen, sondern dem Gebot der neu angebrochenen Zeit gehorchend, begründete Bürgermeister Martin Müller die Baumaßnahme.

Denn nach dem verlorenen Krieg seien dem Land unheimliche Lasten aufgebürdet und größere Gebiete, wie ertragreiche Kohlenreviere, entzogen worden. Er bedankte sich sowohl bei der Staatsregierung und den Verwaltungs- und technischen Behörden für ihre Unterstützung, als auch bei den Bewohnern von Unterbränd und Waldhausen für das Entgegenkommen beim Geländeverkauf oder Tausch.

Stadtpfarrer Julius Meister ging auf die Entwicklung des Menschen ein, der immer mehr dazu gelernt habe. Dieses Werk, das „rohe Naturkräfte uns Untertan und dienstbar machen will“, sei ein „Preisgesang auf die Triumphe menschlicher Vernunft über die Natur“. Mit den Worten „Auf das dieses Werk werde für unsere Stadtgemeinde eine treibende Kraft zu blühendem Fortschritt über Jahrhunderte und Jahrtausende.“ bat er um den Segen Gottes.

Die weiße Kohle

Der leitende Ingenieur Karl Flügel betonte, es sei nach dem Verlust der schwarzen Kohle die „weiße Kohle“, die elektrische Energie zu nutzen und damit eine freiere Zukunft für unser Volk zu schaffen. Mit dem ersten Projekt dieser Art in Süddeutschland stelle sich Bräunlingen an die Spitze der neuzeitlichen Entwicklung.

Nach dem Lied „Das ist der Tag des Herren“, vorgetragen vom Männergesangsverein Liederkranz, verlas Bauleiter Friedrich Hofheinz die Urkunden, die in einer Blechkapsel zusammen mit Bezugsmarken, Geldstücken und Zeitungen in den Grundstein gelegt wurden.

Nach der Rückkehr der Gäste nach Bräunlingen fand im geschmückten Saal der Brauerei Graf (heute „Bregtäler“) ein Festessen statt, das von der Stadtmusik und dem Männergesangsverein umrahmt wurde. Jeder an der Baustelle beschäftigte Arbeiter bekam 30 Mark, „damit er nach seiner Art den Tag würdig feiere“.

Die weiteren Bauarbeiten

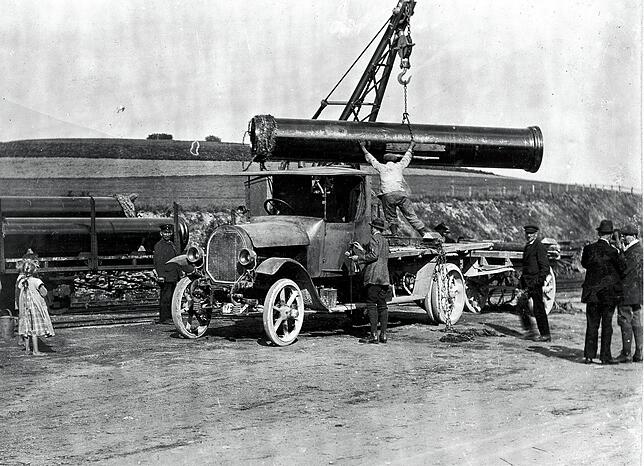

Nach einer Winterpause wurde der Bau der Staumauer im Frühjahr 1922 fortgesetzt und im Sommer vollendet. Gleichzeitig entstand das Kraftwerk in Waldhausen, zu dem eine 2800 Meter lange Druckrohrleitung mit einem Durchmesser von 70 Zentimeter verlegt wurde. Hier wurden zunächst zwei Turbinen der Firma Voith mit 159 und 28 Kilowatt Leistung installiert. 1924 wurde ergänzend ein U-Boot Dieselmotor installiert, 1928 folgte eine weitere Turbine mit 150 Kilowatt.

Mit diesem Equipment wurde bis 1949 der gesamte Strombedarf von Bräunlingen, Bruggen, Unterbränd und Waldhausen gedeckt. Im Sommer 1955 wurde die Staumauer saniert, um zwei Meter erhöht und an der Wasserseite mit einer Betonvorsatzschale ertüchtigt.

Die Aufgaben heute

Im Jahr 1999 musste der See erneut abgelassen werden. Die Staumauer wurde grundlegend saniert und mit einer Geomembran neu abgedichtet. Dadurch erhielt Bräunlingen das erneute Wasserrecht und damit die Berechtigung, die Talsperre weitere 60 Jahre zu betreiben.

Heute spielt der erzeugte Strom nur noch eine prozentual untergeordnete Rolle. Vielmehr kommt der Brändbachtalsperre nun eine neue Funktion als Hochwasserschutz zu, in dem ständig ein Rückhalteraum von 350.000 Kubikmetern Wasser zum Schutz der Unterlieger freigehalten wird. Der Kirnbergsee hat sich zu einem beliebten Ziel für Tourismus, Freizeit und Erholung entwickelt.