Kachel- und Kaminöfen gehören für viele zum Schwarzwald, spenden sie doch gerade in der kalten Jahreszeit Wärme und eine angenehme Atmosphäre. Doch ältere Öfen entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen: zu viel Feinstaub und Emissionen von Kohlenstoffmonoxid. Dennoch muss nicht jeder dieser Öfen künftig kalt bleiben.

Luftschadstoffe reduzieren

Der Hintergrund: Mit dem Bundesimmissionsschutzgesetz, das bereits 2010 erlassen wurde, sollen Kamine bundesweit sauberer werden. Die bisherige Schonfrist für die Kamin-, Kachelöfen und Heizkamine, die zwischen 1985 und 1994 errichtet wurden, ist allerdings Ende 2020 abgelaufen.

Stilllegung von Öfen droht

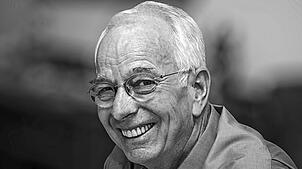

Weiterhin Bestandsschutz, so sagt Kaminexperte Frank Schreiber aus Löffingen, hätten zwar die gemauerten Grundöfen. Kachelöfen mit Heizeinsätzen sind laut Schreiber dagegen von den Vorgaben nicht befreit. Wenn ein Kamin die Abgaswerte nicht einhalten könne, müsse man die Feuerstätte bis 2024 nachrüsten, den Kamin austauschen oder gar stilllegen, so der 55-jährige.

„Neue Kamin- und Kachelöfen reduzieren nicht nur die Emission, sondern sparen auch Brennstoff.“Frank Schreiber, Ofen-Experte und Inhaber eines Kamingeschäfts

„Die Kosten für eine Umrüstung mit einem neuen Heizeinsatz sind je nach Aufwand sehr hoch“, räumt Schreiber ein, der seit fast 20 Jahren ein Kamingeschäft betreibt. Ein Austausch könnte also überlegenswert sein. „Neue Kamin- und Kachelöfen reduzieren nicht nur die Emission, sondern sparen auch Brennstoff.“ Er sagt, das Holz brenne in den neueren Kaminöfen besser. Und während beispielsweise ein reiner Stahlofen nach dem Abbrennen sofort erkalte, gebe ein moderner Speicherofen noch bis zu sechs Stunden Wärme ab.

Wie Schreiber erklärt, habe sich die Entwicklung der Kaminöfen in den letzten Jahren „enorm entwickelt“. Unterschiedlichste Modelle seien auf dem Markt: Kamine mit großer Feuereinsicht durch die Glasscheibe, oder sogar wasserführende Kaminöfen, die auch die Heizungsanlage unterstützen. Selbst Hybrid-Heizöfen mit WLAN-Verbindung seien dabei. Neben dem klassischen Feuerholz oder Gas ließen sich die Öfen auch mit Pellets betreiben.

Für diese Öfen gilt eine Ausnahmeregelung

Christian Wehrle, Bezirksschornsteinfeger aus Titisee-Neustadt, erklärt, dass bereits vor der Ablauffrist alle Schornsteinfeger jeden einzelnen Ofen angeschaut und auf den Feinstaub kontrolliert hätten. Je nach Alter des Ofens müssen diese bei Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften bis zum 31. Dezember 2020 oder bis zum 31. Dezember 2024 stillgelegt werden. Neben den bereits erwähnten Grundöfen hätten auch historische Öfen und Herde eine Ausnahmegenehmigung.

Nun muss noch eine neue gesetzliche Vorgabe bis 2024 umgesetzt werden, so der Bezirksschornsteinfester Wehrle. Dabei handelt es sich um die Schornsteine. Dies gilt vor allem für neue Feuerungsanlagen. Das Ziel, so sagen Schreiber und Wehle, sei es, die Ansammlung von Luftschadstoffen zu verhindern. Somit müsse gewährleistet sein, dass der Schornstein mindestens 40 Zentimeter höher sei als der Dachfirst.

Was beim Anheizen zu beachten ist

Ebenso sei zu beachten, dass zwei unterschiedliche Brennstoffe auch zwei Kamine oder einen doppelzugigen Kamin benötigten. Ein zweiter Kamin wäre ein spezieller Edelstahl-Schornstein außerhalb an Fassaden, wie Kaminexperte Schreiber erklärt. Eine Ausnahme der neuen Verordnung sind Einzelraumfeuerungsanlagen, die vor 1950 errichtet wurden und allein der Wärmeversorgung dienen.

Neben all den Vorschriften sei aber auch das richtige Anheizen mit ausgesuchtem Brennmaterial wichtig. Die optimale Restfeuchte des Holzes sollte nicht mehr als 12 bis 14 Prozent betragen. „Wichtig ist es, dem Ofen sehr viel und über längere Zeit, etwa 30 Minuten, Luft zuzuführen, um den gefürchteten Glanzruß zu vermeiden.“