Immer weniger Ärzte auf dem Land, lange Wartezeiten in der Praxis, Corona-Ansteckungsgefahr – die medizinische Versorgung ändert sich. Ein Modell, das es seit einiger Zeit gibt, ist die Handy-Anwendung Docdirekt der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW). Vor zwei Jahren war sie als Pilotprojekt gestartet, nun wurde sie verlängert.

Die Idee hinter der App ist, dass Patienten schnell und fast jederzeit eine Auskunft über ein bestimmtes Leiden von ausgebildeten Ärzten erhalten können – und das per Videotelefonie mithilfe des Smartphones.

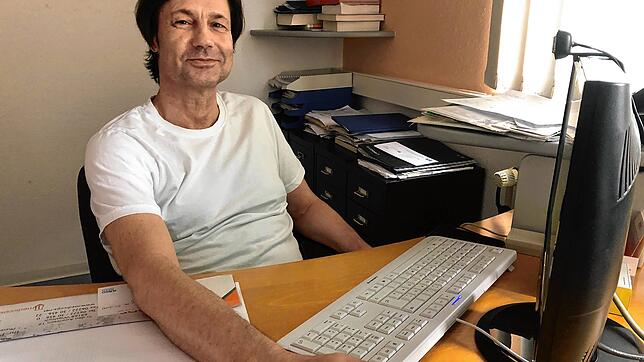

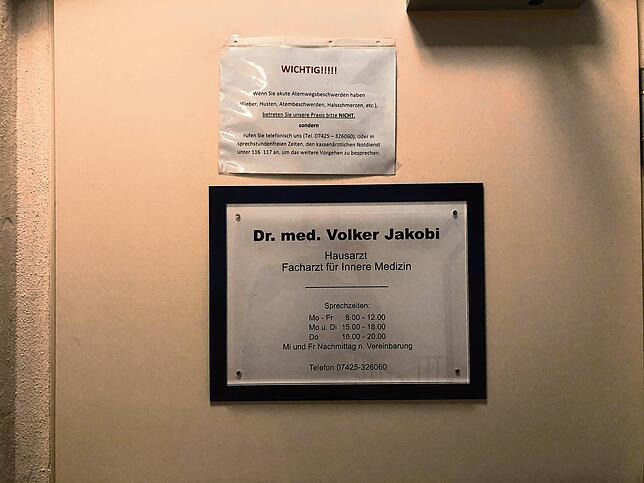

Landesweit nehmen, wie die KVBW auf SÜDKURIER-Anfrage informierte, 40 Ärzte an dem Programm teil. Zwei davon befinden sich auch in der Region um den Schwarzwald, einer ist Volker Jakobi aus Trossingen, mit dem der SÜDKURIER gesprochen hat.

„Ich war dem Pilotprojekt Docdirekt gegenüber am Anfang skeptisch“, sagt Jakobi. Kein Abtasten der Patienten, kein Abhören des Herzens, der Trossinger sah das Vorhaben zurückhaltend. Im Frühjahr 2018 hatte es erste Fortbildungen in Stuttgart gegeben. Dort wurde das Pilotprojekt der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) vorgestellt. „Im Rahmen einer KVBW-Veranstaltung in Trossingen wurde ich dann angesprochen und gefragt, ob ich Teil von Docdirekt werden will. Aus Neugier habe ich zugesagt“, erzählt Jakobi.

Ganz neu war die Beratung und Behandlung von Patienten für den Hausarzt nicht: „Seit es die Videotelefonie-Plattform Skype gibt, habe ich Fernbehandlungen meiner Patienten durchgeführt.“ Der Unterschied zu Docdirekt oder auch der Teleclinic – ein ähnliches Programm, von dem Jakobi auch Teil ist – war aber, dass er seine Patienten vor der Digitalbehandlung persönlich getroffen hatte.

„Das war durch das Fernbehandlungsverbot auch so vorgeschrieben. Ärzte durften Patienten erst dann per Telemedizin beraten, wenn sie diese vorher in der Praxis kennengelernt hatten“, erläutert der Hausarzt. Wegen der Corona-Pandemie hob die Landesärztekammer das Fernbehandlungsverbot, das nur für Pilotprojekte wie Docdirekt ausgesetzt worden war, mit dem 1. Juni auf. Somit konnten Ärzte Patienten auch beraten, wenn sie diese nie zuvor persönlich getroffen hatten.

Für Jakobi war diese Entscheidung ein Schritt in die richtige Richtung. Die Vorteile der Telemedizin liegen für ihn auf der Hand: „Es gibt keine Wartezeiten mehr. Und die Menschen begegnen sich weniger in Wartezimmern.“ Das vermindere die Infektionsgefahr enorm. „Über die Kamera können Sie niemanden anstecken“, sagt Jakobi und ergänzt:

„Ich glaube, dass die Telemedizin dazu beitragen kann, eine zweite Corona-Welle zu verhindern.“

Er plädiert daher dafür, dass Menschen mit Symptomen auch von anderen Krankheiten, die ansteckend sind – wie bei der Influenza oder den Pneumokokken – einen Arzt zunächst per Telemedizin kontaktieren.

Die Telemedizin kann laut dem Trossinger aber auch zur Entlastung von Praxen führen: „Wer etwa abklären will, ob ein Muttermal gefährlich oder harmlos ist, kann das über die Telemedizin machen.“ Es gebe bei Docdirekt oder auch der Teleclinic die Möglichkeit, Bilder vom Muttermal zu machen und die hochzuladen. Der jeweilige Arzt schaut sich die dann an und kann eine Einschätzung geben, ob der Besuch beim Hautarzt vor Ort notwendig ist oder nicht. Wenn der Arzt vor Ort konsultiert werden muss, kann der Tele-Arzt eine Überweisung ausstellen. „Erstens erhält der Patient so schneller einen Termin, auf den er bei Hausärzten häufig sehr lange warten muss. Zweitens wird der Hautarzt entlastet, sollte das Muttermal ungefährlich sein.“ Auch Notfallabumlanzen könnten von der Belastung profitieren.

Die Beratung oder Behandlung über die Videotelefonie könnten auch für Menschen mit psychischen Schwierigkeiten Vorteile bringen. Jakobi: „Manche Patienten mit Depressionen gehen nicht mehr aus dem Haus. Für sie ist die Telemedizin perfekt.“

So funktioniert das Patientensystem

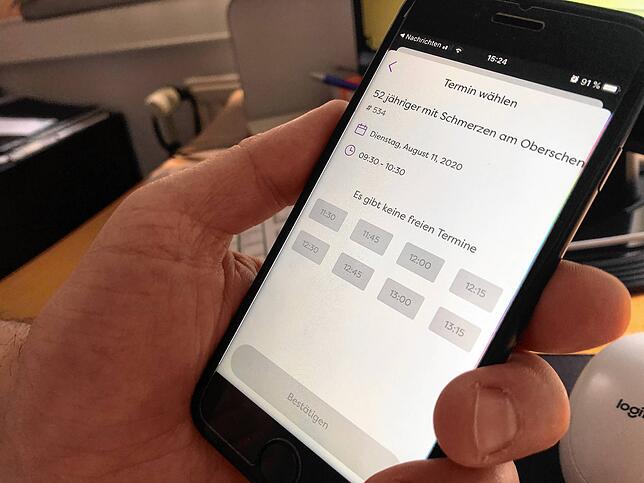

Im vergangenen Jahr hatte Jakobi pro Monat im Schnitt etwa 15 Patienten, die er über Docdirekt behandelte. Das System ist einfach: Meldet sich ein Tele-Patient, holt eine medizinische Fachkraft zunächst Vorinformationen über diesen ein. Anschließend wird ein Kurzprofil mit dem Alter, der Kontaktmöglichkeit und den Beschwerden des Patienten angelegt und in ein System, auf das alle teilnehmenden Tele-Ärzte Zugriff haben, eingespeist.

Jakobi und seine Kollegen erhalten anschließend eine Nachricht über neu eingegangene Fälle auf das Smartphone. Sie können dann entscheiden, ob sie einen Fall annehmen oder nicht. Anschließend vereinbaren sie einen Termin und rufen den Patienten per Videotelefonie zurück. Pro Patient gibt es zwischen 20 und 25 Euro für den Arzt. Das System der Teleclinic funktioniere fast genau so.

„Ich meide alle Fälle, die eine körperliche Untersuchung verlangen“, sagt Jakobi. An dieser Stelle stoße die Telemedizin nämlich an ihre Grenzen. Seine Patienten sind im Alter zwischen 16 und 40 Jahren. Ältere Menschen behandle er selten per Telemedizin. Wie könnte man das ändern? Jakobi: „Die Älteren brauchen ein ordentliches Smartphone und müssen lernen damit umzugehen. Mehr braucht es eigentlich nicht.“ Denn gerade sie sind es, die von der Telemedizin stark profitieren könnten.