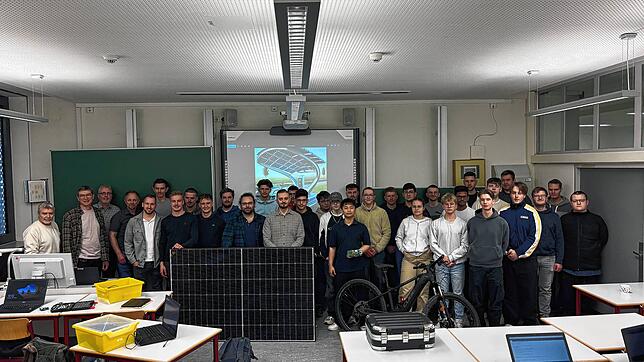

Eine Ladestation für E-Bikes? Genau das ist die Innovation der Klassen, wie die Lehrer Andreas Heinrich und Gerhard Müller von der Feintechnikschule Schwenningen berichten. Die beiden Pädagogen haben gemeinsam mit ihren Schülern ein Projekt ins Leben gerufen, das die Ladeinfrastruktur für E-Bikes revolutionieren könnte.

Schüler über Klassen hinweg arbeiten zusammen

Ein komplett autarkes System zum Laden von Fahrrädern – das soll die Zukunft des Netzwerks sein. Doch wie soll das funktionieren? Um diese Herausforderung zu meistern, haben sich die beiden Klassen für ein klassenübergreifendes Projekt zusammengeschlossen. Zum ersten Mal arbeiten die Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Fachbereichen eng zusammen, um eine nachhaltige Lösung zu entwickeln.

So funktioniert der Schulwettbewerb

Bei dem Projekt geht es nicht nur um elektrische Komponenten. Die Entwicklung umfasst sowohl die Konstruktion der Ladestation als auch die Auswahl und Integration der erforderlichen Bauteile.

Zudem spielen softwaretechnische Aspekte eine entscheidende Rolle, um eine effiziente und benutzerfreundliche Ladesäule zu realisieren. Hierbei müssen zahlreiche Herausforderungen bewältigt werden: von der Energieeffizienz über die Materialwahl bis hin zur Integration eines nutzerfreundlichen Displays.

Aufgaben werden geschickt verteilt

Die Aufgabenteilung erfolgte entsprechend den jeweiligen Fachkenntnissen. Die Technikerklasse übernimmt die Konstruktion und die Berechnung der notwendigen Komponenten, während die Fachkräfte für Software die technische Umsetzung der Steuerung übernehmen.

Neben organisatorischen Fragen, etwa wo das Gerät aufgestellt werden soll und wie viele Ladevorgänge gleichzeitig möglich sind, stand eine Entscheidung von Anfang an fest: Die Ladestation soll völlig autark betrieben werden.

Man möchte ein Projekt realisieren, das unabhängig von bürokratischen Hürden und aufwendigen Genehmigungsverfahren ist. Daher setzen die Schülerinnen und Schüler auf eine innovative Lösung: Die Ladestation wird mit einem leistungsstarken Akku ausgestattet und durch ein rotierendes PV-Modul betrieben.

Dieses Modul soll sich nach softwaretechnischer Berechnung automatisch in den optimalen Winkel zur Sonne ausrichten, um eine möglichst effiziente Nutzung der erneuerbaren Energien zu gewährleisten. Dadurch wird nicht nur eine nachhaltige Stromgewinnung ermöglicht, sondern auch ein wichtiger Beitrag zu einem sauberen Schwenningen geleistet.

Das sind die Kosten und Kompetenzen

Die aktuelle Kalkulation für die Umsetzung des Projekts geht von einem rein investiven Wert zwischen 8.000 und 10.000 Euro aus. Dabei sind nicht nur die fachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gefragt, sondern auch ihre Teamfähigkeit und soziale Kompetenz.

Ebenso spielt auch die Arbeit mit Künstlicher Intelligenz eine Rolle. Diese wird zur Unterstützung genutzt, übernimmt jedoch keinen wesentlichen Teil des Entwicklungsprozesses, sondern dient lediglich zur Optimierung bestimmter Berechnungen und Abläufe.