Weiße Zwangsweste, beim kleinsten Mucks gibt es eine Beruhigungsspritze und alle vegetieren in ihren Zimmern vor sich hin – das ist das Bild, das viele Menschen aus dem Fernsehen von der Psychiatrie haben. Aber wie sieht es in einer solchen Einrichtung wirklich aus?

In Rottweil werden seit 126 Jahren psychisch kranke Menschen im Rottenmünster behandelt. Heute hat das Vinzenz von Paul Hospital, so der offizielle Name, jährlich über 5000 Patienten. Manche bleiben nur wenige Wochen, andere mehrere Monate.

Daran leiden die meisten Patienten

„Einen typischen Erkrankten gibt es nicht. Psychische Erkrankungen ziehen sich durch alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten„, sagt Karsten Tschauner, ärztlicher Leiter und Chefarzt des Zentrums für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie am Vinzenz von Paul Hospital.

Mit etwa 30 bis 40 Prozent stellen die Depressionserkrankungen die häufigste psychische Beschwerde im Rottenmünster dar, sagt der Arzt. Daneben gebe es noch Patienten mit Psychosen, Suchterkrankungen und ältere Menschen mit psychischen Erkrankungen, die aufgrund von mehreren Erkrankungen gleichzeitig, anders behandelt werden.

„Je nach Beschwerde brauchen die Patienten unterschiedliche Behandlungen“, sagt Tschauner.

Dabei kann eine psychische Krankheit akut oder chronisch sein. Akut heißt: „Selbst ein Wahn kann nur einmal im Leben auftreten und dann nie wieder“, sagt Tschauner.

Ein Wahn, erklärt er, sei „eine Überzeugung, die absolut und ohne Behandlung nicht korrigierbar.“ Etwa, wenn sich jemand fälschlicherweise von der CIA verfolgt fühle. Durch Gespräche, Therapien, aber auch mithilfe von Medikamenten würden die Patienten wieder an das normale Leben herangeführt.

Es kann einfach passieren

Auch eine Depression könne durch einen Trauerfall, eine Trennung, Insolvenz oder etwa einen sexuellen Übergriff einmalig ausgelöst werden. Oder eben mehrmals im Leben passieren. „Wichtig sind hier die Vor- und Nachsorge der Patienten durch niedergelassene Ärzte wie der Hausarzt oder Psychiater“, sagt Tschauner.

Notfälle kommen um die Warteliste herum

Wer nicht als Akutfall eingeliefert wird, kommt erst einmal auf die Warteliste. „Das ist wie in einem normalen Krankenhaus, wo man auf seinen OP-Termin warten muss“, sagt Tschauner. Etwa ein bis zwei Wochen müssen etwa Patienten mit einer Depression auf einen Platz warten. Wenn die Polizei jemanden bringe, werde dieser allerdings sofort aufgenommen. Für solche Notfälle werden etwa zehn Prozent der Betten reserviert.

Wo die Türen geschlossen bleiben

Suizidgefährdete, die von der Polizei gebracht werden, kommen zur eigenen Sicherheit erst einmal auf die geschlossene Abteilung. Auf dieser Station sind die Türen geschlossen. Die Patienten können nicht alleine hinaus.

„Oft bleiben die Patienten nur eine Nacht oder ein paar Tage auf der geschützten Station“, sagt Tschauner. „Die meisten bereuen den Suizidversuch.“

So läuft die Therapie ab

Die zwingende Einweisung gehe dann oft in eine freiwillige Therapie über und die Patienten wechselten auf die offene Station. Wo sie sich frei bewegen dürfen. Diese seien baugleich mit den geschlossenen Abteilungen des Hospitals, sagt Tschauner. Bis zu vier Patienten teilen sich ein Zimmer.

Das Ziel der Behandlung am Rottenmünster sei die Wiedereingliederung in das normale Leben, sagt Tschauner. Dafür werden die Patienten von den Ärzten überwacht und medikamentös eingestellt.

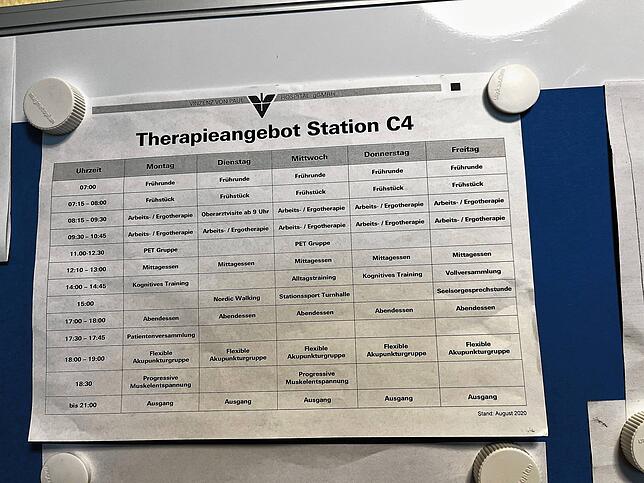

Gesundheits- und Krankenpfleger bieten Therapien wie etwa Gespräche, Akupunktur, Ergotherapie und Sport an. Dafür gibt es auf dem zwölf Hektar großen Gelände mehrere Sportplätze und Sportanlagen.

Patienten müssen putzen

Außerdem müssen die Patienten auf der offenen Station Aufgaben übernehmen: „Es gibt einen Putzdienst für die Küche und das Raucherzimmer und einen Stationssprecher“, sagt Gesundheits- und Krankenpflegerin Hanna Schuster.

In der Gruppe tauschen sich die Patienten mindestens einmal in der Woche aus, legen die Dienste fest und besprechen auch, wer ihrer Meinung nach schon testweise übers Wochenende nach Hause könnte. „Wir wollen die Eigenverantwortung der Patienten fördern“, sagt Schuster.

„Die Zahl der Patienten ist in den vergangenen Jahren gestiegen und steigt noch immer“, sagt Tschauner. Das liege zum einen daran, dass psychische Erkrankungen heutzutage nicht mehr so stark stigmatisiert würden wie früher, sich also mehr Menschen behandeln lassen.

Stress macht immer mehr Menschen krank

„Psychische Erkrankungen haben heute einen anderen Stellenwert als früher“, sagt der Arzt. Zum anderen sei aber auch die Zahl der Erkrankten gestiegen, durch hohen Stress und gehäufte Lebenskrisen.

„Medikamente sind nicht zwingend notwendig“, sagt Tschauner. Und würden nur in Einvernehmen mit dem Patienten verabreicht. „Die Behandlung einer Depression kann allerdings ohne Medikamente acht Monate lang dauern, mit nur sechs Wochen“, gibt der Mediziner zu Bedenken.

Ein neuer Ansatz seien Behandlungen, bei denen die Patienten zu Hause betreut werden. Das bietet das Hospital etwa bei Müttern mit einer Wochenbettdepression an. „Hier haben wir eine steigende Nachfrage“, sagt der Mediziner.

Und was ist jetzt mit den Zwangsjacken? „Die gibt es hier nicht“, sagt Chefarzt Karsten Tschauner.