Gewalt wird zunehmend online ausgeübt. Besonders häufig trifft es Frauen: „62,3 Prozent der Opfer von digitaler Gewalt sind weiblich“, sagt Jochen Link. Der Anwalt leitet die Außenstelle des Weißen Rings im Schwarzwald-Baar-Kreis.

„Wir merken, dass es immer mehr wird“, sagt Link. „Verunglimpfung, Rufschädigung, soziale Isolation Nötigung, Erpressung – alles was man sich vorstellen kann.“ Das soll zum Tag der Kriminalitätsopfer, am 22. März, thematisiert werden.

Die Täter und Täterinnen stalken ihre Opfer online, weil sie sich eine Beziehung erhoffen. Oder Expartner drohen damit, Nacktfotos der Opfer an deren Freunde oder Arbeitgeber zu schicken. Das nennt sich dann Sextortion. Männer schicken Frauen Fotos ihres Genitals (Dick Picks), um sie einzuschüchtern.

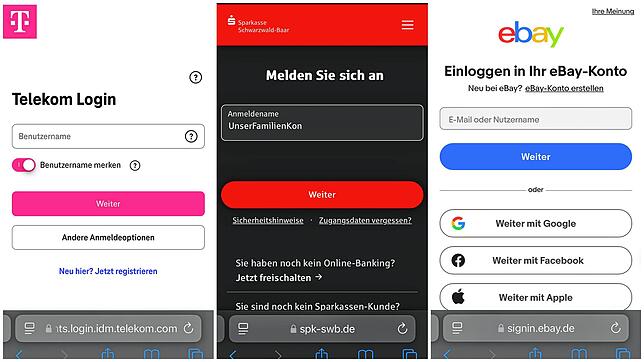

Jochen Link rät deshalb, auch in glücklichen Beziehungen keine Passwörter und Accounts zu teilen. Schließlich kann niemand sagen, ob und wie es mal zu einer Trennung kommen könnte. „Das ist natürlich nicht so romantisch“, weiß auch er. Die Vorsicht ist aber angebracht. Mehr als 1800 Fälle von Online-Stalking seien es bundesweit jährlich, der Weiße Ring geht aber von einer immensen Dunkelziffer aus.

Warum die Opfer häufig stillhalten

Werner Rombach ist stellvertretender Leiter der Außenstelle. Der ehemalige Polizist hatte schon im Beruf viel mit dem Thema zu tun. „Es gibt die Tendenz, dass die Opfer versuchen, die Belästigung auszuhalten“, so seine Erfahrung. „In der Hoffnung, dass das dann von selbst aufhört.“

Aber Stillhalten sei genau der falsche Weg. Viele Anzeigen würden zwar wegen Geringfügigkeit eingestellt, sie hätten aber dennoch eine Wirkung. Der Beschuldigte bekomme einen Termin bei der Polizei, um sich zu äußern. „Er muss sich also mit seinen Taten beschäftigen.“

Außerdem werde das Fehlverhalten dokumentiert. Häufen sich die Anzeigen, zeige das die schädliche Veranlagung der Person und dann komme es irgendwann doch zu einer Strafe.

„Dass jemand ein mal einem ehemaligen Partner eine Nachricht schreibt, das reicht natürlich nicht“, bestätigt auch Link. „Aber wenn es fünf, zehn oder fünfzehn Vorfälle sind, dann ist irgendwann die Schwelle überschritten“. Eine Nachstellung liege laut Gesetz vor, wenn die Handlungen dazu geeignet seien, die Lebensführung zu beeinträchtigen.

Die Angst macht krank

Laut den beiden Helfern vom Weißen Ring können diese Beeinträchtigungen höchst unterschiedlich ausfallen: psychisch, physisch oder sozial. „Eine Frau, die ich beraten habe, wurde massiv psychisch krank“, erzählt Rombach. Ein Ex-Partner habe sie mit dem Tod bedroht. „Sie war total in Angst und ist jetzt eine chronische Schmerzpatientin.“ Der Täter landete in der Untersuchungshaft.

Die Aggressoren finden sich übrigens in allen Bevölkerungsgruppen. „Das ist überhaupt kein migrantisches Problem“, sagt Link. „Den Patriarch habe ich in allen sozialen Schichten“, bestätigt der ehemalige Polizist Rombach.

Wie können sich die Opfer schützen?

„Wir raten den Betroffenen immer: Sichert alle Beweise, schreibt alles auf“, sagt Link. Der Hinweis, dass es im Februar drei Nachrichten gegeben habe und der Peiniger einem irgendwann beim Arbeitgeber aufgelauert habe, reiche vor Gericht nicht aus.

Hilfreich sei außerdem ein Gewaltschutzantrag beim Amtsgericht. Frauen würden sich immer wieder auf Gespräche einlassen oder Treffen zustimmen. Stattdessen sollten sie keine Rückmeldungen geben, alle Straftaten anzeigen und die andere Person sofort von den eigenen Internetkonten aussperren. „Im Umgang mit den eigenen Daten sind viele Menschen unsensibel und denken, da passiere schon nichts“, sagt Link.

Das gilt übrigens auch fürs Online-Banking. „Finanzielle Gewalt ist häufig ein Teil des Ganzen.“ Beide Partner sollten deshalb eine Verfügungsberechtigung fürs Konto haben.

„Wir müssen immer wieder Soforthilfe leisten, damit Betroffene Nahrungsmittel kaufen können“, sagt Rombach. Werden Opfer aus der gemeinsamen Wohnung ausgesperrt, stellt sich die Frage: Wo komme ich mit meinen Kindern unter?

Gesetz soll Täter stoppen

Um solche Situationen zu vermeiden, fordere der Weiße Ring ein Gesetz gegen digitale Gewalt. „Dann könnte das Amtsgericht beschließen, dass ein Täter keine Nachrichten mehr schicken darf oder sogar eine Account-Sperre verhängt wird.“ Der Idee nach könnten dann auch Nutzer von ihrem Zugang ausgesperrt werden, selbst wenn sie den Behörden nicht namentlich bekannt sind.

Eine Gefahr für die Meinungsfreiheit sieht Jochen Link dabei nicht. „Den Straftatbestand der Beleidigung oder der üblen Nachrede gibt es schließlich, seit das Strafgesetzbuch existiert.“

Am besten hilft Gegenwind

Für die beiden Mitglieder des Weißen Rings ist klar: Der Täter braucht Gegenwind. Jochen Link sagt, dass die Anfeindungen dann fast immer aufhören. „Dass sich der Täter in einer Sackgasse befindet, das ist die richtige Botschaft.“ Bei vielen sei das Unrechtsbewusstsein nicht besonders stark ausgeprägt, bestätigt Rombach. Sie hätten daher keinen Anlass, ihr Verhalten ohne Druck von außen zu ändern.

Beunruhigende Tendenz: „Die Täter verstecken sich immer häufiger nicht mehr und verwenden ihre Klarnamen“, sagt Link. Das Internet sei zwar kein rechtsfreier, allerdings ein rechtsdurchsetzungsfreier Raum.

Kinder sind oft hilflos

Im Vergleich zu körperlicher Gewalt ist der Anteil von Frauen bei häuslicher und digitaler Gewalt ungewöhnlich hoch. Dabei gibt es durchaus Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Sextortion kennt Link nur von Männern. Frauen hingegen kämpfen im Sorgerechtsstreit mit falschen Verdächtigungen, dass der Ex-Partner sich an den Kindern vergehe. „Wenn es ums Gemeinsein geht, unterscheiden sich Männer und Frauen nicht“, sagt Rombach.

„Wenn beide Eltern unvernünftig sind, haben die Kinder keine Chance“, sagt Jochen Link. Gerade Jüngere könnten sich dann höchstens an eine Vertrauensperson wenden. Manchmal gebe es auch aufmerksame Erzieher und Lehrer.

Kinder würden instrumentalisiert. „Die leiden natürlich, wenn sie vom Papa getrennt sind.“ Die Frauen geben nach seiner Erfahrung nach dann schnell nach und lassen den Mann wieder Haus und damit in ihr Leben. Als Polizist habe er oft das Gefühl gehabt, seine Arbeit sei umsonst gewesen, sagt Werner Rombach.

So reinigt das Team seine Psyche

Belasten die Schilderungen der Opfer nicht auch die Helfer? „Wir sind halt kein Fußballverein, es ist eine Tätigkeit mit Grenzerfahrungen“, sagt Link. „Wir verarbeiten ganz viel davon im Austausch im Team.“ Die Supervision helfe, die eigene Psyche wieder zu reinigen, sagt Werner Rombach.

Jochen Link verweist zudem auf den positiven Effekt ihrer Tätigkeit: „Diese Arbeit macht keinen Spaß, aber sie erfüllt einen, wenn man helfen kann.“