Es ist noch gar nicht lange her, da hatte Wilhelm Felde noch ein iPhone 5. Im September 2012 kam dieses Modell auf den Markt. „Der Akku war jetzt aber wirklich hinüber“, sagt Felde.

Jetzt hat er ein iPhone 11 aus dem Jahr 2019. Das reicht ihm völlig aus. Sich durch Tiktok oder Instagram-Kanäle scrollen, in Gruppenchats mitdiskutieren: „Dafür habe ich sowieso keine Zeit“, sagt der Schuhmacher und lacht.

Mit 17 ging es in die Lehre

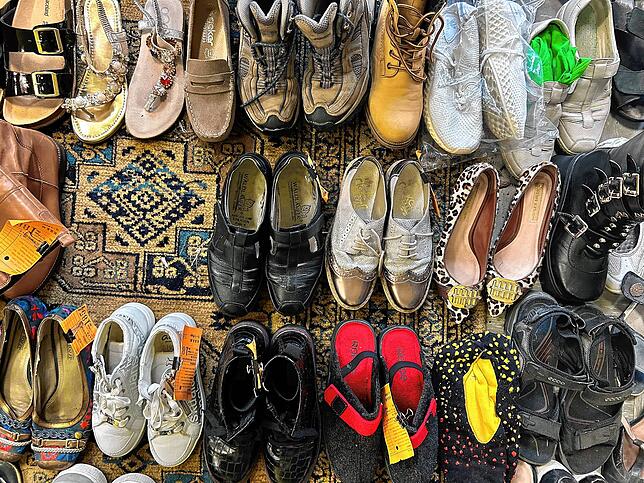

Er hat genug zu tun: In seiner Werkstatt in der Villinger Färberstraße stapeln sich die Schuhe, Taschen und Rucksäcke, die darauf warten, von ihm repariert zu werden.

Mit 17 Jahren hat er in Kirgisistan den Beruf des Schuhmachers gelernt. Acht Jahre lang hat er anschließend in einer Schuhfabrik Schuhe Stück für Stück zusammengesetzt, später bei Mister Minit im Villinger Kaufhaus Woolworth gearbeitet, seit 1999 ist er selbstständig.

Heute ist der 61-Jährige längst ein Villinger Original und so etwas wie der ungekrönte König der Nachhaltigkeit im Städtle. Er schätzt, dass er rund 500 Paar Schuhe pro Monat repariert. Mal geht es schneller, mal dauert es länger. Seine Kunden nehmen ihm das nicht übel.

Ein bisschen Geduld muss schon sein

„Übermorgen sind sie fertig“, verspricht Wilhelm Felde einem Auftraggeber, der an diesem Morgen ein Paar Schuhe bringt. Neue Absätze sollen sie bekommen. Der lacht: „Übermorgen? Das würde mich ja wundern.“ Wilhelm Felde grinst: „Mich auch“, gibt er zurück.

Der Schuster und sein Stapel-System

Der Schuh-Berg hinter seiner Theke ist riesig. Sein System: Was neu hinzu kommt, landet an einer bestimmten Stelle auf dem Stapel und bleibt bis zur Reparatur auch genau dort liegen.

„Sind meine Sandalen schon fertig, die mit dem neuen Klettverschluss?“, möchte die nächste Kundin wissen. Vor der Theke, bei den reparierten Exemplaren, stehen die Sandalen noch nicht. Dafür hat Felde sie mit geübtem Blick aus dem Stapel gezogen. „Diese hier, gell?“ Er macht sich direkt an die Arbeit, spannt Garn in seine Nähmaschine, lässt sie losrattern, fertig.

Die Qualität lässt nach

Es gibt wenig, das Wilhelm Felde nicht repariert. Bis jetzt jedenfalls. Denn: Die nachlassende Qualität der Produkte, allen voran der Schuhe, mache eine Reparatur immer öfter schwierig bis unmöglich. Bei manchen lohne es sich schlichtweg nicht mehr, sie zu reparieren.

Felde zieht mit einem Ruck die verschlissene Sohle von einem Schuh: „Schauen Sie mal, das ist der Kunststoff, der heute verwendet wird. Der bröckelt einfach weg.“ Früher hat es noch richtig gestaubt und er musste sich beim Abschleifen anstrengen. Heute zerfällt das Material wie Pulver.

Auch den modernen, wasserbasierten Klebstoffen kann der Schuhmacher wenig abgewinnen. „Wenn sie nicht wasserbasiert wären, würden sie zehn Jahre halten, so sind es vielleicht zwei Jahre. Da muss mir mal einer erklären, ob das nachhaltig ist.“

„Wir leben auf Kosten der Armen der Welt.“Wilhelm Felde, Schuhmacher

Die hippen 200 Euro-Sneaker sind genau so darunter wie 20-Euro-Schuhe aus dem Billigladen. Oft ist es der Kunststoff, der schlapp macht: Bei Turnschuhen aus dünnem Mesh-Material beispielsweise, die für 150 Euro verkauft werden, deren Produktion in einem Billiglohnland wie Vietnam aber nicht einmal 20 Prozent davon gekostet hat. „Wir leben auf Kosten der Armen in der Welt“, sagt Wilhelm Felde.

Gerade bei Sohlen aus dem heute häufig anstelle von Gummi verwendeten Polyurethan-Schaum beobachtet er oft nur eine kurze Lebensdauer. Da landen dann fast neue Schuhe auf seinem berühmten Stapel – mit komplett verschlissener Sohle.

Was schon Arthur Miller beklagte

In der Welt des Marketing gibt es seit Langem den Begriff der geplanten Obsoleszenz, auch geplanter Verschleiß genannt.

Schon 1949 ließ Arthur Miller seinen Protagonisten Willy Loman im Drama „Tod eines Handlungsreisenden“ klagen: „Einmal im Leben möchte ich etwas richtig besitzen, bevor es kaputt ist. Immer ist es bei mir ein Rennen gegen den Schrottplatz. Gerade erst bin ich mit den Zahlungen fürs Auto fertig und schon pfeift es auf dem letzten Loch. Sie machen das absichtlich. Sie richten es so ein, dass es verschlissen ist, sobald du die letzte Rate bezahlt hast!“

Was Wilhelm Felde immer wieder auffällt: In den 90er Jahren, als Nachhaltigkeit eher ein Nischenthema war, sei viel mehr repariert worden. Jetzt, wo der achtsame Umgang mit Ressourcen gefragter ist denn je, landen viel weniger Schuhe auf seinen Stapeln und oft sind sie nahezu neu.

Der vegane Appell ans gute Gewissen

Ein guter Teil davon besteht aus Kunststoffen oder Kunstleder, das von der Werbebranche gerne als „veganes Leder“ betitelt wird – ein Schlagwort, das bei vielen Kunden ans gute Gewissen appelliert.

Hinter echtem Leder steckt naturgemäß Aufwand, das ist auch Wilhelm Felde bewusst. „Natürlich muss man ein Tier erst einmal ein paar Jahre lang aufziehen und füttern.“

Doch es rechne sich. Gerade liegen bei ihm ein Paar Wanderschuhe zur Reparatur, die deren Besitzer vor sage und schreibe 38 Jahren gekauft hat. 180 D-Mark haben sie damals gekostet. Das Leder: rundum glatt und gepflegt, das Ergebnis regelmäßigen Einfettens und der Benutzung von Schuhspannern.

Das einzige, was die Schuhe nun nach fast vier Jahrzehnten benötigen, sind neue Sohlen. „Das ist dann das vermeintlich ‚böse‘ Leder“, sagt Wilhelm Felde. „Das 38 Jahre lang durchhält.“ Und mit dem er am liebsten arbeitet.

Ein aussterbender Beruf

Als er 1990 nach Villingen kam, habe es allein in der Innenstadt noch sechs Schuster gegeben, erinnert er sich. Vöhrenbach, Furtwangen, Triberg – auch fast jede größere Nachbargemeinde habe einen Schuster gehabt. „Das waren alles Leute, die diesen Beruf auch gelernt hatten.“

Heute kommen die Kunden bis aus Rottweil, Schönwald oder Hüfingen zu ihm in die Färberstraße. Manchmal sind es ganz besondere Schätze, die sie ihm bringen. So wie die alte Arzttasche etwa, die nach Angaben seines Besitzers aus dem Jahr 1920 stammt und an mehreren Stellen genäht werden muss. Sie besteht – und es verwundert wenig – aus Leder.