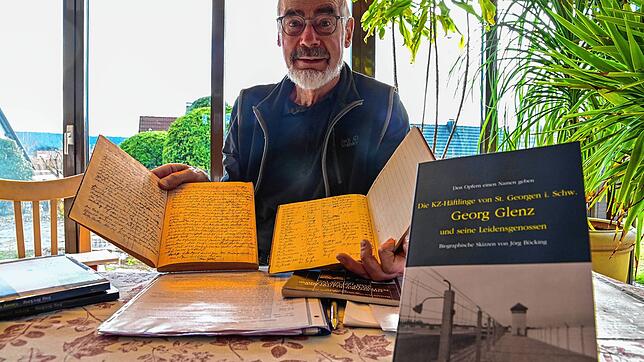

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Das Dritte Reich und wir“ haben angekündigt, die Zeit des NS-Regimes auch nach Abschluss des Projekts weiter aufzuarbeiten. Einen Aspekt hat Jörg Böcking herausgegriffen. Er hat die Geschichte der St. Georgener KZ-Häftlinge aufgearbeitet und dabei die Person Georg Glenz in den Mittelpunkt gerückt. Jetzt stellt er das Büchlein vor.

Buch kam durch akribische Arbeit zustande

Böcking, der Ende 2022 bereits eine biografische Skizze über das Leben von Adam Göbel veröffentlichte, hat die Geschehnisse akribisch recherchiert und in einen zeitlichen Ablauf gebracht, und so ein zeitgenaues Dokument geschaffen. „Ich hatte eigentlich gar nicht vor, noch einmal ein Buch zu schreiben.“

Da aber von mehreren angesprochenen Personen sich niemand bereit erklärte, die Geschichte der St. Georgener KZ-Häftlinge aufzuarbeiten, und Böcking der Ansicht war, dass die von Glenz geschilderten Erlebnisse nicht verloren gehen dürfen, entschloss sich Böcking dazu, noch einmal selbst in die Archive abzutauchen und die Geschehnisse zu recherchieren.

Die Geschichte anderer Häftlinge aus St. Georgen werden behandelt

Neben Georg Glenz, der den größten Raum in dem 120 Seiten starken Buch einnimmt, beleuchtet Böcking auch, weniger ausführlich aber keineswegs weniger ergreifend, die Geschichte weiterer KZ-Häftlinge, namentlich Erich Stockburger, Wilhelm Heinzmann, Horst Heinrich Hug, Karl Maier, Fritz Mayer, Oskar Adam Laier, Hermann Müller, Karl Friedrich Lauble, Eugen Baur und Mathias Blum.

Recherche ohne Computer

Die kleinteilige Recherche ist umso anerkennender zu bewerten, wenn man weiß, dass Jörg Böcking, ehemaliger Geschichtslehrer am Thomas-Strittmatter-Gymnasium, bei seiner Arbeit nicht auf moderne Medien und Techniken zurückgreifen konnte. Als Computer und Internetnomade blieb ihm nichts anderes übrig, als Unterlagen analog zu sichten und auszuwerten.

Zu Hilfe kamen ihm dabei unter anderem ein SPD-Parteibuch sowie Aufzeichnungen von Georg Glenz selbst, der 1978 eine Biografie veröffentlichte. Georg Glenz ist 1896 im Stockwald geboren und erlebte nach eigenen Schilderungen eine sorglose Kindheit.

Im Ersten Weltkrieg war er Soldat in der Berg-Kaserne in Stuttgart-Ortsheim. Glenz schilderte eine Begegnung mit König Wilhelm von Württemberg, den er nicht erkannte. Was ihm die gutmütige königliche Hoheit jedoch nicht verübelte.

Wie Glenz in Gefangenschaft kam

Nach dem Krieg und dem Zusammenbruch des Kaiserreichs begann die „schicksalhafte Zeit der Weimarer Republik“, wie es Glenz beschrieb. Er meinte damit nicht nur die Heirat mit Regine Kieninger 1920, die nach eigenen Schilderungen wohl keine einfache Person war.

1920 begann auch die politische Karriere von Georg Glenz. Eintritt in die SPD, was ihm, wie vielen anderen SPD-Mitgliedern, mit der Machtübernahme durch die NSDAP zum Verhängnis werden sollte.

So wurden Glenz und weitere Personen als Folge des sogenannten Himmler-Kommandos nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 auf Geheiß des St. Georgener Nazi-Bürgermeisters Hermann Ettwein als Racheakt verhaftet und zunächst ins Konzentrationslager (KZ) Natzweiler-Schirmeck im Elsass, später nach Dachau und von dort nach Mauthausen bei Linz in Österreich deportiert – per Zug in Viehwagen und eingepfercht ohne Essen und Trinken.

Die meisten konnten nach Hause kehren

Dass Glenz, ebenso wie neun der oben erwähnten Mitgefangenen, außer Karl Maier das Martyrium überleben und wieder nach Hause kehren konnte, grenzte an ein Wunder. In den Aufzeichnungen, die Jörg Böcking ungekürzt übernahm, schilderte Glenz die grausamen und menschenunwürdigen Zustände in den Konzentrationslagern.

Auf die Frage, was ihn bei der Recherche über das Leben von Georg Glenz und den anderen KZ-Häftlingen nachhaltig beeindruckt habe, brauchte Böcking nicht überlegen. „Noch einmal zu hören, wie es in den Konzentrationslagern wirklich zugegangen ist. Auch wenn das als Geschichtslehrer für mich nichts Neues war“, sagte Böcking anhand der präzise brutalen und schonungslos geschilderten Geschehnisse von Georg Glenz.

Ebenso nachhaltig negativ beeindruckt sei Böcking „davon, wie respektlos die Nachkommen der KZ-Häftlinge behandelt wurden, als es um das Thema Wiedergutmachung ging.“ Später hat Georg Glenz sich aktiv am demokratischen Wiederaufbau des Landes beteiligt.