Reich und hochdifferenziert waren die Dialekte. Mit einem einzigen Wort oder Ausdruck konnten sie eine Situation unmissverständlich und umfassend wiedergeben oder Menschen charakterisieren.

Ein Beispiel sind die Zielangaben, wenn man in Gremmelsbach das Haus verließ und wieder zurückkehrte. Dafür waren spezielle Verhältniswörter (Präpositionen) verbunden, für umliegende Dörfer und Städte andere als für Höfe und Gewanne in der eigenen Gemeinde, „im Dorf rom“ (herum).

„Denkt immer daran: Ganz egal wo Ihr hingeht ... da seid Ihr dann.“Buckaroo Banzai

„Nus“, „nuf“ und „nab“

Zum „Luftschnappen“ ging man „vors Hus nus“, „hinders Hus“, „obs Hus“ oder „unders Hus nab“. Ich sott (sollte) „no ins Dorf nuf“ oder „ins Dorf nab“ (je nach Ausgangspunkt). Ich gang „emol ins Loch nab“ (ins Untertal), „an d‘Stroß nab“ (Bundesstraße 33), von dort stieg man wieder „s‘Loch nuf“ ins Obertal. Im Untertal wohnten die „Lochacher“.

„Nom“ und „zom“

Ging man ins „Gfell“, so meinte man einen der drei Gefellhöfe. Vergessen ist der Ausdruck „Gfellacher“. Vom Unterrötenbach aus ging man „ins Dorf nom“ (hinüber). Man kam „uf de Hof“ (Hofbauer), ebenso „zom Krizbur nom“ (Kreuzbauer) oder „zom Geward nom“ (Gebhardenbauer), wenn man einen höher gelegenen Ausgangspunkt hatte.

„Hindern“, „hinderi“ und „hindeviri“

Man ging „hindern Ofe“ (ins Gewann Hinter Ofen), „in de Leidschebe“ (in den Leutschenbach), „in de Schdeibis hinderi“ (Steinbis), oder vom Rappenfelsen kommend, „in de Schdeibis firi“ (vor). „Ich gang an Riflitz nom“, auch wenn der Weg erst bergab und wieder bergauf führte. Befand sich vom eigenen Wohnhaus ein anderes etwas abgelegen, so hieß es: „Ich gang zom Babischt (Baptist) hinderi“ (im Untertal), „in d‘Gummambs hinderi“. Man meldete sich wieder zurück: „Ich komm vom Babischt oder von de Gummambs hindeviri“. „Ich muess no in die Ald-Hormet“ (nach Alt-Hornberg), „ich komm schon von de Alde Hormet“.

„Ewenus“ und „nabezues“

Von der „Schdudde“ (Höhengasthaus Staude) ging es fast überallhin nur „ewenus“ (eben hinaus) oder „nabzues“. Man ging ins „Moos“ und ins „Rus“, das Haus gab dann auch den Bewohnern den Namen („Moos-Karl“, „Rus-Karl“).

Alles außer „nach“

Unbekannt war das Wörtchen „nach“. Nach Triberg gingen die Gremmelsbacher „uf Triberg“, „ins Städtli ni“ oder vornehmer „in d‘Stadt“. Bauern mussten wegen einer neuen „Sägis“ (Sense) manchmal „uf Santirge“ (St. Georgen) . Eine Wanderung konnte man „ins Niederwasser“ machen. Wer gut zu Fuß war, ging „uf Hornberg nab“ – sogar „uf Guedach nab“. In Orte etwa auf gleicher Höhe in der Umgebung ging man „nom“, „in d‘Schilde (Langenschiltach) nom“, „in de Nußbe (Nussbach) nom“.

„Usse“ und „hinne“

Wer nach Schonach heiratete, hatte es nicht mehr weit „an de Rohrhardsberg hinderi“. Heiratete ein Paar von auswärts nach Gremmelsbach, so zog es „von usse ri“ (außen herein). Es gehörte dann dazu, es war „hinne“ (herinnen). Kam Braut oder Brätigam vom „Dal“ (Gutach- oder Kinzigtal), so kam sie oder er „von onde ruf“.

Und in die Ferne ...

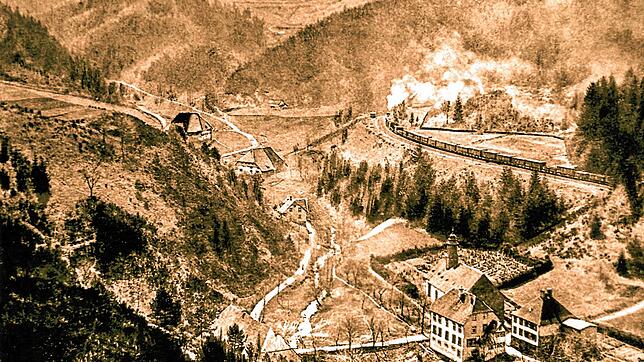

Obwohl geografisch der Bodensee tiefer als Gremmelsbach liegt, fuhr man mit dem Zug „uf Konstanz nuf“. Nach 1945 fuhr man mit dem Zug merkwürdigerweise „in Schwowe nus“ (Schwaben) und meinte damit die Baar. Machte jemand eine Reise über den Ozean, so kam er „bis uf Amerika nom on wieder rom“ (herüber). Aber „bis uf de Mond nuf on wieder owerab“ hat es noch kein Gremmelsbacher geschafft.