Die alten Villinger Brunnen waren traditionell wichtige Wasserspender. Allerdings weniger für den Menschen als vielmehr für das Vieh.

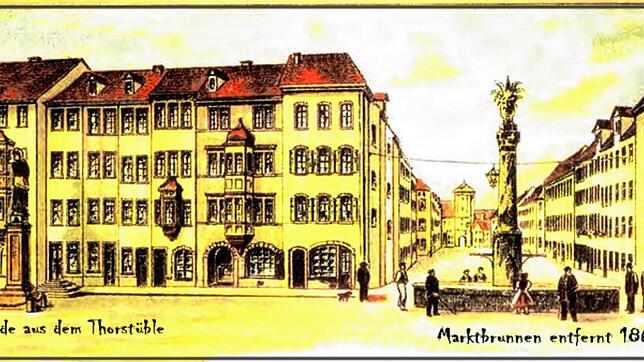

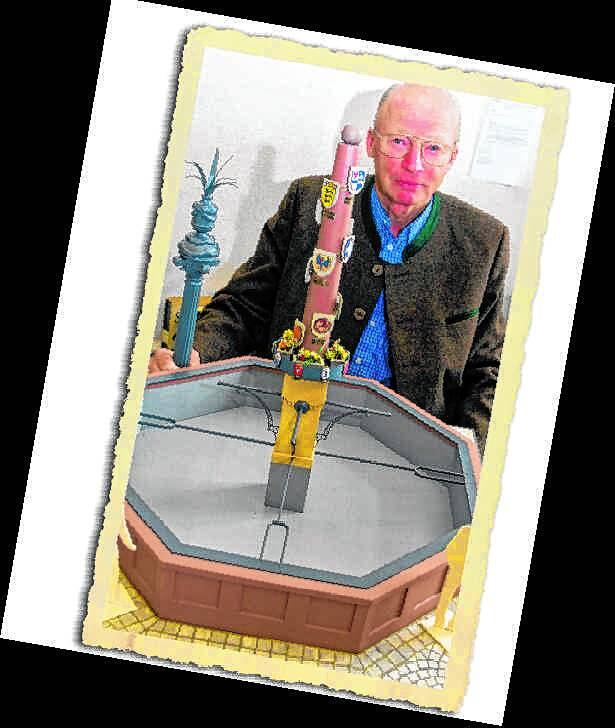

Um das Jahr 1200 sind in Villingen ausweislich offizieller Kartierungen 19 Brunnen platziert, 1806 weist ein Stadtplan sogar 22 Brunnen aus. Der 1868 abgebrochene Marktbrunnen ist heute am Latschariplatz verschwunden. Versuche, ihn wieder neu aufzubauen, scheiterten vor 15 Jahren mit einer Bürgerinitiative. Weiter fehlt heute ein früher vor dem Riettor vorhandener Brunnen und der ausladende Springbrunnen vor dem Bickentor.

Das Rätsel in der Rosengasse

Interessantes Detail in der Rosengasse: Der Brunnen dort ist mit einem Granittrog ausgestattet. Der kleine Anlage ist mit einer rötlichen Sandsteinmauer umrahmt. Wie das? Offenbar gab es übriges Baumaterial bei der Errichtung der Schule am Romäusring. Der verbaute Stein am Brunnen ist derselbe.

Viele Brunnen waren früher anders ausstaffiert. Zum Beispiel der Narrobrunnen. Er trug zusätzlich zur heute bekannten Fastnachtsfigur noch zwei Köpfe am Brunnenstock, die eine Strähl-Szene darstellen sollten. Am Brunnen der Altvillingerin fehlt heute das beispielsweise Stadtwappen.

Die Wasserstellen hatten zunächst Holztröge. Die Granitbecken kamen erst später. Historisch waren die Brunnenstöcke an der langen Seite der Tröge platziert, die heute Anordnung mit dem Brunnenstock an der kurzen Seite ist nicht nur moderner Geschmack. In alten Schriften gibt es Anordnungen, dass die Umplatzierung der Brunnenstöcke an die kurzen Seiten der Tröge mehr Platz auf den Gehwegen schaffen sollten, die Händler sollten mehr Raum zum Feilbieten ihrer Waren erhalten.

Wie Landwirte die Stadt prägten

Villingens Innenstadt ist heute noch erkennbar mit den alten Scheunen hinter den Haupthäusern an den großen Straßen konturiert. Etwa an der Bärengasse hinter dem Brunnen steht ein altes Großgebäude, das im 19. Jahrhundert landwirtschaftlich genutzt wurde, so wie die bekannte Zehntscheuer oder so wie hinter dem Wiebelt-Haus an der Bickenstraße. Hier wird unter dem alten Scheunendach eine neue Zukunft entwickelt, Ziel ist die Neunutzung als Wohn- und Bürogebäude.

Der Zweck der Stadtbächle

Die Villinger Stadtbächle waren ab dem Jahr 1200 eine Einrichtung zur Abwasserentsorgung. Wer etwas wegzuschütten hatte, kippte das damals ins Bächle. Entsprechend stark stanken die Wasserrinnen. Sie mündeten in der Regel in die Festungsgräben, die um die Stadtmauer angelegt waren. Das Gebiet der Insel am Klosterring war früher vom Bickentor her ein Sumpfgelände. Erst dann kam die Brigach.

Als es noch City-Quellwasser gab

Die Villinger Brunnen wurden früher durch Quellen in der Stadt gespeist und dienten nicht nur dazu, den häuslichen Wasserbedarf zu decken, sondern wurden auch als Viehtränken und zum Waschen der Wäsche genutzt. Eine Gesundheitsbehörde, die das Wasser und das Abwasser kontrolliert hätte, gab es damals noch nicht, was dazu führte, dass viele Krankheiten, wie zum Beispiel auch Typhus, verbreitet wurden, heißt es in Aufzeichnungen. Die Wasserleitungen waren aus Holz.

Und so ist die Lage der Villinger Brunnenlandschaft im Sommer 2021: