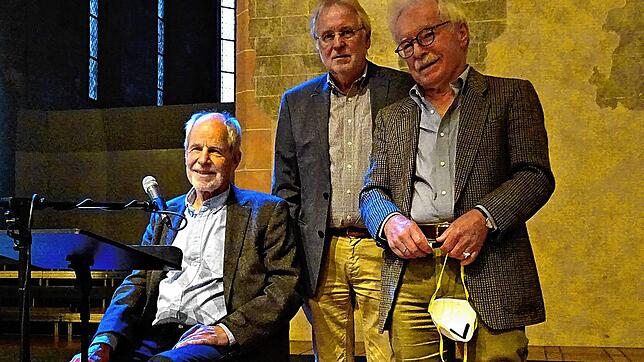

Vor 80 Jahren, am 22. Oktober 1940, wurden elf Bürger der Villinger Gesellschaft innerhalb weniger Stunden festgenommen und mit einem Sonderzug ins französische Internierungslager Gurs deportiert. Ein Vortrag von „drei alten Männer, dem Starrsinn nah“, wie es Friedrich Engelke wörtlich ausdrückte, rückte nun das Leben dieser Mitmenschen in ein neues, lebendiges Licht.

Tatsächlich ist es dem positiven Starrsinn von Heinz Lörcher, Wolfgang Heitner und Friedrich Engelke zu verdanken, dass die Biografien der deportierten Menschen und der Wahnsinn der Nazizeit einem empfindlich nahe rücken. Vor allem wird klar, warum Wolfgang Heitner den prägenden Satz in den Raum spricht, der alle Zuhörer innerlich bewegt: „Kein Bürger der Stadt Villingen konnte damals behaupten, er habe nichts von all den Dingen gewusst.“

Hugo Schwarz beispielsweise, als Viehhändler tätig, einige Jahre als Vorsitzender des Fußballvereins und im Männergesangsverein wirkend, war nachweislich tief verwurzelt in der Stadt. 1938 wurde er gezwungen, sein Haus zu verkaufen. Ähnlich Heinrich und Martha Schwab, sie hatten ein Kurzwarengeschäft in Villingen. „Das ist gut gelaufen, wie die IHK aus Archivberichten bestätigt“, erzählt Heinz Lörcher. Mitglied der Villinger Narrozunft sei Heinrich Schwab zudem gewesen. Was ihn jedoch nicht schützte, im August 1938 musste er ebenfalls sein Geschäft verkaufen.

Haben die Bürger der Stadt damals wirklich nichts von all dem gewusst, was mit ihren jüdischen Mitbürgern geschah? Auch in Villingen marschierten schon früh die Nationalsozialisten durch die Straßen, im April 1933 wurde zum Boykott der jüdischen Geschäfte aufgerufen, Juden durften in Villingen das Freibad nicht mehr besuchen, ab 1938 wurde das Vermögen dieser Menschen dem Reichsfinanzminister zugeschlagen, um das Rüstungsprogramm zu finanzieren. Und die Schäden der Reichskristallnacht mussten die jüdischen Bürger selbst bezahlen. All das war auch über die Presse bekannt gemacht worden.

Am helllichten Tag des 22. Oktober kam es zur gut geplanten Deportation der jüdischen Bevölkerung Badens nach Gurs. Im Theater am Ring, so erfährt man schaudernd, läuft der Film „Jud Süß“, ausverkaufte Vorstellungen, das Publikum spendet Szenenapplaus, die Zeitungen berichten.

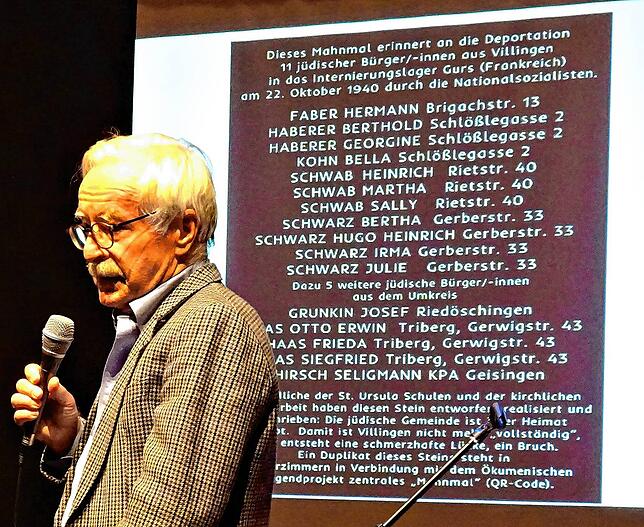

Währenddessen werden elf Villinger Bürger wie Vieh an den Villinger Bahnhof getrieben, wo der Sonderzug von Konstanz erwartet wird, der schon mit über 300 jüdischen Menschen beladen ist. Sieben Züge aus Baden sind es schließlich, die nach Gurs im äußersten Südwesten Frankreichs fahren und mit weiteren Zügen aus der Pfalz insgesamt 6500 Menschen ins dortige Internierungslager bringen. Und während die Familien im Lager dahinvegetieren, wird das Eigentum dieser Menschen beschlagnahmt und innerhalb weniger Wochen in der Prinz-Eugen-Halle, dem heutigen Franziskaner-Konzertsaal, an die Bevölkerung versteigert. Das Hab und Gut von Menschen, die jahrzehntelang in Villingen lebten, hier beheimatet, in Vereinen integriert und beliebt waren, wurde von etlichen hunderten Villinger Bürgern gekauft.

Wolfgang Heitner erwähnt einige Namen der Beteiligten an den Versteigerungen, was unterstreicht, dass die Behauptung, es habe niemand etwas gewusst, nichts als eine Lüge gewesen sein konnte.

Am Donnerstag, 22. Oktober, findet um 19 Uhr am Bahnhofsvorplatz Villingen vom Verein „Pro Stolpersteine“ eine Mahnwache statt. Dabei kommt es zur Übergabe einer neuen Bodenplatte des dortigen Mahnmals durch Oberbürgermeister Jürgen Roth