Das lateinische Verso heißt: oft drehen, hin und her drehen, wälzen, herumdrehen, umwenden, umkehren. „Verso“ ist die Ausstellung im Kunstmuseum Basel getitelt, die sichtbar macht, was sich auf den Rückseiten von Gemälden vom 14. zum 18. Jahrhundert verbirgt. Damit werden Ansichten enthüllt, deren Studium normalerweise Sache der Museumsleute ist.

Mit der Ausstellung verabschiedet sich Bodo Brinkmann, er war für die Alten Meister im Kunstmuseum verantwortlich. „Verso – Geschichten von Rückseiten“ sei das Konzentrat eines Forscherlebens, würdigte Direktorin Elena Filipovic die Ausstellung und den Kurator, der 2008 seinen Dienst in Basel antrat.

36 Werke aus der hauseigenen Sammlung hat Brinkmann zusammengetragen. Sie wurden eigens für „Verso“ in Rahmen und auf Sockeln freigestellt. Der Untertitel der Ausstellung, „Geschichten von Rückseiten“, verweist laut dem Kurator auf die Vielfalt dessen, was man sieht, wenn Gemälde von der Wand genommen und gewendet werden. In diesem Fall sind es überwiegend Narrative über Heilige, die für einen bestimmten Ort oder eine Gemeinde wichtig waren.

Wunderbare Flügelaltäre

Rückseiten erzählen, erklären, erweitern und ermöglichen der Gegenwart Geschicht(en), sagt Brinkmann, der die Ausstellung kompakt in acht Kapitel gegliedert hat, der für die Saaltexte sorgte (anstelle eines Katalogs, das Museum muss sparen) und damit ein Verstehen der „gedrehten“ Kunstwerke ermöglicht.

Gleich zu Beginn werden wunderbare Flügelaltäre gezeigt, die dem christlichen Kirchenkalender folgend auf- und zugeklappt wurden und entsprechend außen wie innen farbfreudig bemalt waren. Hier kann das Museum mit Werken von Größen wie Hans Baldung Grien, Lucas Cranach oder Konrad Witz punkten.

Auch Porträts wurden häufig beidseitig bemalt. Die Rückseite zierte oft ein Wappen, das zur Identifizierung der Dargestellten beitragen konnte. „Auf den Rückseiten entstanden so ganze Personalausweise“, weiß Brinkmann. Der Kunst der Heraldik, also der Wappenkunde, widmet er eine eigene Abteilung, ebenso dem „Ornament zu Ehren des Herrn“, wie er die 4. Station überschreibt.

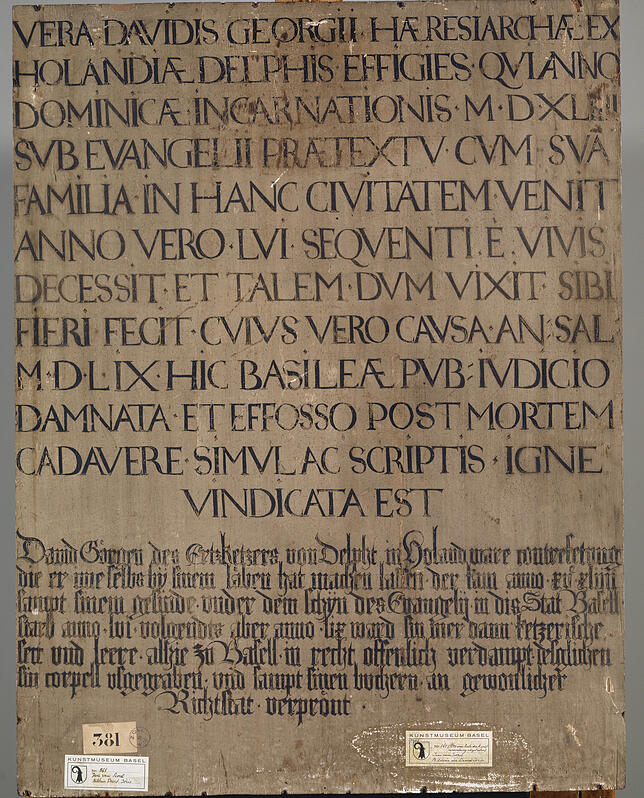

Auf den Rückseiten der Gemälde wurde aber nicht nur gemalt, es gibt auch Inschriften von kalligrafischer Qualität. Sie konnten ein Bild in ein Denkmal verwandeln und ein Werk auf- und umwerten. Die Ausstellung belegt das spektakulär mit dem Werk eines unbekannten niederländischen Meisters.

Sein „Bildnis des Wiedertäufers David“ (um 1540/44) zeigt einen vornehm gekleideten Edelmann, der in Brügge geboren wurde. David Joris, auch Joriszoon oder David Georgssohn genannt, hatte sich 1544 mit seiner Familie unter falschem Namen und mit gefälschter Biografie in Basel niedergelassen. Begleitet wurde er von einer Vielzahl Glaubensbrüder und -schwestern.

Dass der Wiedertäufer als Ketzer und Sektenführer gesucht wurde, war am Rheinknie nicht bekannt. Joris, der im repräsentativen Basler Spießhof residierte, galt als Wohltäter der Armen. Seine religiöse Überzeugung lebte er heimlich aus. Erst Jahre nach seinem Tod (1556) kam sein gutgehütetes Geheimnis ans Tageslicht. Die brutal anmutende Reaktion der Basler: Joris wurde posthum als „Erzketzer“ verurteilt, die sterblichen Überreste ausgegraben und verbrannt.

Dieser Vorgang wurde mit der Inschrift auf Lateinisch und Deutsch für die Ewigkeit dokumentiert. Das Bildnis zeigt also den falschen Edelmann, die Rückseite berichtet über sein wahres Wesen. Das Werk hing wohl als Mahnmal im Rathaus.

Eine unspektakuläre Geschichte erzählt die Rückseite der Holztafel eines anderen unbekannten (Basler) Meisters mit der „Hl. Barbara“ (1509). Die Inschrift gibt das Todesdatum der am 4. Mai 1509 verstorbenen Bärbel Jungermann wider, daran angeknüpft ist eine eher formelhafte Fürbitte für sie. Das Bild ihrer Namenspatronin diente als Epitaph, wie der Saaltext erklärt, als Gedächtnistafel für die Verstorbene.

Dass die Inschrift noch gut lesbar ist, erklärt sich daraus, dass sie, zur Freude der heutigen Kunsthistoriker, Jahrzehnte später neu gemalt wurde. Die Fülle der christlichen Themen in der Kunst des Mittelalters, wie sie in dieser Ausstellung auffällig zu beobachten ist, erklärt Brinkmann damit, dass die Ausführung von Werken für Kirchen vor der Reformation die wichtigste, wenn nicht gar die einzige Einnahmequelle für die Künstler und ihre Werkstätten war. Aber es gibt auch andere, nicht-christliche Motive in „Verso“ zu besichtigen.

Von den Brüdern Ambrosius und Hans Hohlbein d. J. stammt ein Scherzgeschenk an ihren Lateinlehrer und Freund Oswald Geisshüsler aus dem Jahre 1516, das wie ein Ladenschild für eine Bäckerei beidseitig bemalt ist. „Bathseba im Bade“ (1517) vom Dichter, Maler, Grafiker, Holzschnittmeister, Reformator und Berner Staatsmann Niklaus Manuel geschaffen, zeigt eine nackte Schöne – ein für die damalige Zeit gewagtes erotisches Sujet.

Auf der Rückseite des Bildes findet sich eine Vanitasdarstellung, die es in sich hat: Eine den Tod darstellende männliche Figur im Gewand eines Landsknechtes greift einer „Trosshure“ (Wanderhure) schamlos in den Schritt. „Mit Syphilis und Krieg damals eine schreckliche Realität für viele Frauen“, kommentiert Brinkmann das Bild. Andere Zeiten, andere Sitten? Wer denkt da nicht an die heutige #Me Too-Bewegung.

„Verso – Geschichten von Rückseiten“. Kunstmuseum Basel/Neubau. Bis 4. Januar 2026. Infos: www.kunstmuseumbasel.ch