„Born in Ukraine. Die Kiewer Gemäldegalerie zu Gast“ heißt eine Ausstellung im Kunstmuseum Basel. Die Künstler der Schau stammen aus Kiew, Charkiv oder von der Krim. Viele wuchsen auf dem Staatsgebiet der heutigen Ukraine auf, ehe sie für ihre künstlerische Ausbildung nach St. Petersburg oder Moskau zogen.

Womit wir beim Thema wären. Denn Kunst und Kultur sind ein Teil des Kriegs Russlands gegen die Ukraine: Der imperiale russische Anspruch erstreckt sich auch auf sie. So wurde das Werk von Ilja Repin bislang unbesehen als Teil der russischen Kunstgeschichte betrachtet. Dabei stammt der Künstler aus Tschuhujiw, das zwar seinerzeit zum Russischen Kaiserreich gehörte, seit der Auflösung der Sowjetunion und der Erlangung der Souveränität für die ehemalige Teilrepublik jedoch auf ukrainischem Staatsgebiet liegt. War Repin nun ein russischer oder ein ukrainischer Künstler?

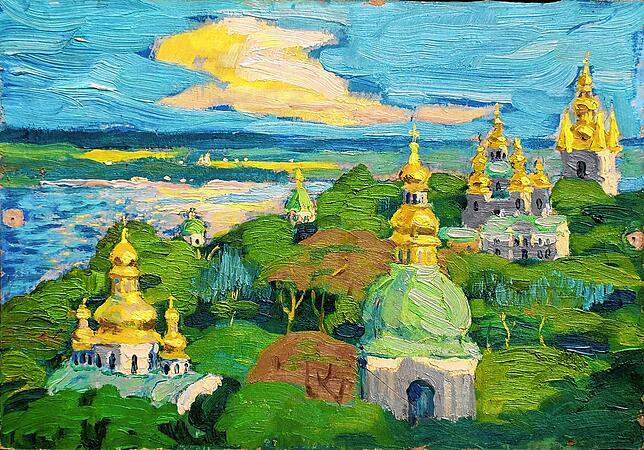

Gleichzeitig gefährdet der Krieg Kulturgüter. Infolge des Beschusses Kiews durch russische Truppen wandte man sich deshalb im Nationalmuseum Kiewer Gemäldegalerie vor einem Jahr an das Kunstmuseum Basel mit der Frage, ob es Teile der Kunstsammlung für eine befristete Zeit aufnehmen könne. Das Museum in Kiew verfügt nicht über ausreichenden Schutzraum. Das Kunstmuseum Basel war zur Hilfe bereit. Die dadurch möglich gewordene Ausstellung macht uns mit einem bislang noch wenig wahrgenommenen Teil des kulturellen europäischen Erbes bekannt.

Topos der vermeintlich homogenen russischen Kunst

Die vom Kiewer Nationalmuseum gemeinsam mit dem Museum in Basel konzipierte Schau im Hauptbau des Kunstmuseums trägt der jüngeren Geschichte der 1922 gegründeten Kiewer Gemäldegalerie insofern Rechnung, als sie den Topos der vermeintlich homogenen russischen Kunst, der den Anteil ukrainischer Kunst umstandslos der russischen zuschlägt, in Frage stellt. Auch wenn viele der ausgestellten 31 Künstler ihre Ausbildung in russischen Städten genossen, geboren wurden sie auf heutigem ukrainischem Staatsgebiet. So dass ihre Vereinnahmung als Exponenten der russischen Kultur der Etablierung einer eigenständigen ukrainischen Kunst und Kultur entgegensteht.

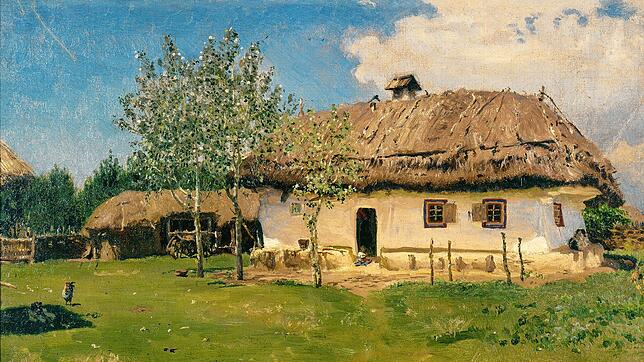

Die Ausstellung umfasst 49 Gemälde vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Von der Hand des bekanntesten der ausgestellten Künstler – eben Repin – stammt unter anderem der wohl in den 1870er-Jahren in realistischer Manier gemalte lebensgroße „Kopf eines Bauern“. Die „Studie für Golgatha“ wiederum entstand im selben Jahr 1896 wie die reizvolle Szene von „Junge Frauen spazieren inmitten einer Kuhherde“.

Eine ländliche Szene malte 1899 auch Oleksij Stepanow – mit Pferdegespann und Bauern bei einer Waldhütte. Kostjantyn Kryschyzkyjs „Herbstlicher Park“ von 1887 zeigt Einflüsse des Impressionismus wie noch Isaak Brodskijs Bild „Herbst im Park“ (1915), nicht minder stark auch zwei Gemälde von Dawyd Bjurluk, der einige Zeit in Paris lebte und den französischen Impressionismus aus erster Hand kennengelernt hatte. Petro Kontschalowskis Gemälde „Pinien“ (1913) lässt sich als Bekenntnis zu Cézanne lesen. Dawyd Schterenbergs „Pariser Vorstadt“ (1909) wiederum könnte man als expressiven Kubismus bezeichnen, ebenso wie Dawyd Schterenbergs „Emigranten“ von 1914.

Auch gehaltvolle Figurenbilder und Bildnisse werden geboten. Mykola Jaroschenkos Bildnis seiner Mutter ist eindrückliche Porträtmalerei; eindrucksvoll auch sein Gemälde „Ein alter Jude beim Gebet“ von 1874. 70 Jahre später entstanden ist Stepan Olesnikows Ölbild „Schleifermeister“. Stepan Jaremytschs duftiges „Bildnis der Katheryna Gehe“ (wohl 1897) ist im Stil impressionistischer Frauenbildnisse gehalten.

Oleksandr Schewtschenko Bildnis seiner Ehefrau von 1926 zeigt demgegenüber Ähnlichkeit mit der Bildsprache der Neuen Sachlichkeit in Deutschland. Dasselbe gilt für Sinaida Serebrjakowa schönes Selbstbildnis (1922-23). Unter künstlerischen Gesichtspunkten noch höher anzusiedeln ist das 1941 entstandene Gemälde „Schlafendes Modell“. Im Motiv verstörend wirkt Oleksandr Tyschlers geräumiges Gemälde von 1927: Zwei in wilder Fahrt begriffene Pferdegespanne ziehen an Seilen nackte Frauenkörper am Boden hinter sich her. Konstantin Bohajewski malt 1932 eine utopische „Stadt der Zukunft“ mit Regenbogen, Max Birstein drei Jahrzehnte später ein expressives Stillleben mit „Masken aus dem Kongo“.

Bis 2. Juli, Di. bis So. 10-18 Uhr, Mi. bis 20 Uhr. Infos: http://www.kunstmuseumbasel.ch